ザ・ハウス

原作:フレドリックブラウン

アランフィールド

プロローグ

彼は、家のポーチまで来ると、中に入るのを、すこしためらった。背

後の道や、

道端にはえた緑の木々や、黄の平原、遠い丘、それに、明る

い陽射しも、これが、最後の、見おさめだった。それから、ドアをあけ、

中へ入った。背後で、ドアが閉まった。

うしろを振り返ると、あるのは、ただの壁で、ドアノブも鍵穴も、ド

アのへりさえなかった。へりがあったとしても、うまくまわりの壁に溶

け込んで、輪郭さえ見つけられなかった。

1

目の前にあるのは、くもの巣のように広がる広間だった。床には、ほ

こりが厚くつもり、その先には、細く曲がりくねった通路が、2匹の小

さな、へびか、あるいは、2匹の大きな、いも虫のように、続いていた。

暗く見えにくい通路で、右の方の最初のドアに近づくまで、気がつかな

かった。そのドアには、旧英国書体で、「常に忠実」と刻まれていた。

ドアを抜けると、そこは、大きなクローゼットほど広さの、小さな赤

い室であった。1脚のイスが、室の壁沿いにおいてあり、イスの足は、

1本折れてぶら下がっていた。近くの壁には、1つだけ、額に入れられ

た、ベンジャミンフランクリンの肖像画があった。額は、ななめに傾い

て、ガラスには、ひびがはいっていた。床にほこりはなく、最近、そう

じしたようにきれいだった。床の中央には、きれいに磨かれた、アラビ

アの片刃刀がおいてあった。つかは、赤く染められ、刃先は、緑の軟泥

で、厚くコーティングされていた。室には、ほかに、なにもなかった。

彼は、ながいあいだ、この室に立っていたが、そのあと、広間を横切

って、反対側の室に入った。そこは、小規模な講堂くらいありそうな、

広い室で、壁がすべて黒なので、最初に入ったときは、それほど広くは

感じなかった。紫のビロードの劇場用のイスが、何列もならべてあった

が、ステージや壇はなく、黒の壁から数インチのところから、イスの列

が始まっていた。室には、ほかに、なにもなかったが、一番近いイスの

上に、コンサート曲目プログラムの束が積み上げてあった。1枚をとっ

てみると、裏表紙には、広告が2つあって、ひとつは虫歯予防ハブラシ、

もうひとつは、サブロサ分譲地の区画販売の広告であった。前の方のペ

ージには、誰かが、鉛筆で、ガーフィンクルという名前を書きこんでい

た。

彼は、プログラムをポケットに押し込むと、広間に戻り、階段をめざ

して、壁に沿って歩いた。

2

ある室を通りすぎるとき、誰かが、ハワイアンギターを調弦している

ような、あまりうまくはない曲が聞こえた。ドアをノックすると、走り

さる足音が聞こえたが、返答はなかった。ドアをあけると、ちらりと見

えたのは、シャンデリアから吊るされた腐りかけた死体で、あまりにひ

どいにおいに、いそいでドアを閉めるしかなかった。階段のほうへ歩い

た。

階段は、せまく、曲がりくねっていた。手すりもなかったので、壁に

しがみつくようにしてのぼった。下から7段目までは、きれいにそうじ

されていたが、その先は、ほこりがたまり、ふたたび、曲がりくねった

通路が見えた。上から3段目のあとの階段は、つぶれて消えていた。

階段を引き返し、広間に戻って、階段の脇の右手の最初のドアを開け

てはいると、そこは、ぜいたくな家具がおかれた、広いベッドルームだ

った。すぐに、室を横切って、彫刻のある、うしろのベッドのところま

で行って、カーテンをひいた。ベッドは、きれいに整えられていた。な

めらかそうな枕の上に、ピンでとめたメモ用紙があって、そこには、女

性の手書きで、「デンバー、1909」と走り書きされていた。裏には、

別の手書きで、こんどは、きちんとしたインク文字で、代数方程式が書

かれていた。

静かに、この室を出ると、ドアの外でしばらく立ち止まって、広間の

暗い通路のむこうから聞こえてくる音に耳をすませた。

それは、男の低い声で、奇妙な発声法で単調に歌っていた。リズムも

単調で、まるで、仏教の経典を詠唱しているかのように、上がったり、

下がったりしたが、北欧神話で世界の終末をあらわすワード、ラグナロ

クが繰り返し唱えられていた。そのワードは、かすかに、どこかなじみ

があって、いろいろ加工された、彼自身の声のようにも聞こえた。

その声が、青く震える沈黙に消えてゆき、どろぼうが隠れているかの

ような広間に、夕暮れが忍び寄ってくるまで、彼は、頭をさげたまま、

立っていた。

3

急に目が覚めたように、今は静かになった広間を壁に沿って歩き、3

番目の最後のドアまでくると、上部のパネルに、金の小さな文字で、彼

の名前が印刷されているのが見えた。ラジウムが混ぜてあるのか、広間

の薄暗がりのなかで、金の文字が輝いていた。

彼は、ドアノブに手をおいたまま、しばらくじっと立っていたが、つ

いに中へ入り、後ろ手に、ドアを閉めた。鍵のかかるカチッという音が

聞こえ、2度と開かないことがわかったが、恐怖感はなかった。

暗闇は、マッチをすった時に背後にできる影と同じに、暗いがいくら

でもあやつれるものだった。その室は、彼が生まれた、ウィルミントン

近郊の父の家の東側の寝室を再現してあった。それで、彼には、ろうそ

くはどこをさがせばあるのかがわかった。引き出しに2本と、使い残し

が1本あった。1度に1本づつともせば、全部で、10時間はもつとい

うことが、わかっていた。最初のろうそくに、火をともし、壁から突き

出たしんちゅう製のろうそく立てに立てた。ろうそくの火が揺れると、

イスの影や、ベッドの影や、ベッドぎわにある小さなゆりかごの影も、

おどっているように見えた。

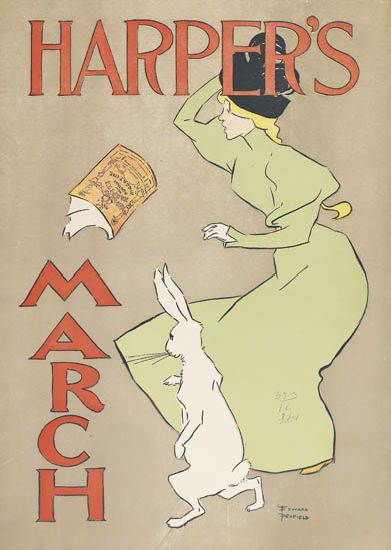

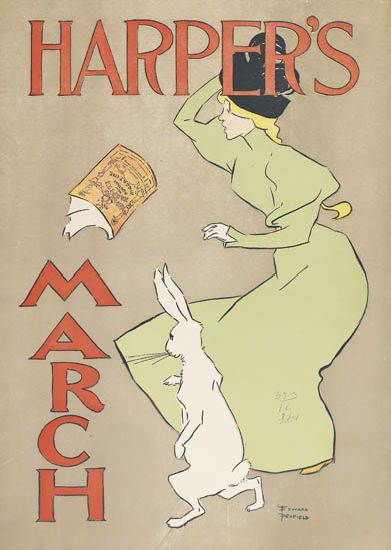

テーブルの上には、彼の母の裁縫バスケットがあり、その脇に、ハー

パースマガジンの1887年3月号がおいてあった。雑誌を手にとり、

ページをざっとめくった。

しばらくして、雑誌を床に落とすと、もう、ずいぶん前に亡くなった

妻のことを、思い出し、ほのぼのとした気分になった。くちびるにかす

かな笑みが浮かび、いっしょにすごした何年ものあいだの、ちょっとし

たできごとを、いくつも思い出した。

エピローグ

ろうそくの残りが、あと1センチになるまで、9時間もかからなかっ

た。暗闇が、室の片隅から集まりはじめ、近くまではいよってきた。彼

は、悲鳴をあげて、ヴィンテージものの古雑誌であることも忘れて、ド

アをたたき、両手が原料のままの血のにじんだパルプになるまで、つめ

でひっかいた。

(終わり)