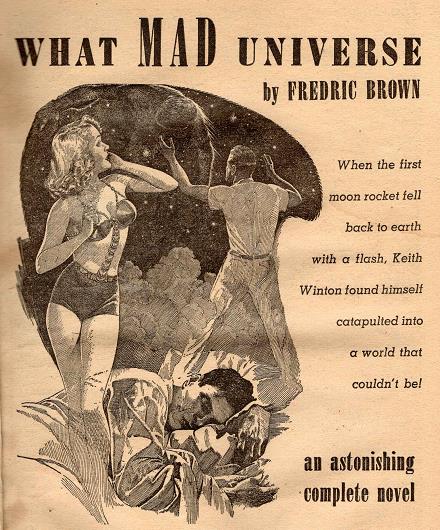

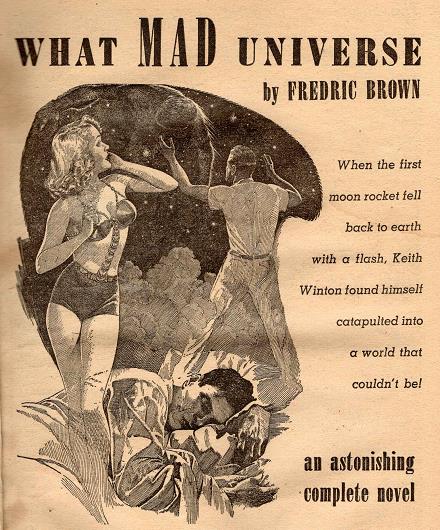

ファマドユニヴァース

原作:フレドリックブラウン

アランフィールド

登場人物

ボーデン氏:ボーデン出版社の経営者、広い別荘を所有する。

ケイスウィントン:編集者、サプライジングストーリー担当。

ベティハードレイ:ラブストーリー担当、フェアリー社から移って来る。

マリオンブレイク:速記タイピスト兼受付。

ドッペル:驚くべき青年、27、地球防衛軍の総司令官、メッキー作成。

メッキー:機械知能、テレパシー・テレキネシスが使えて瞬間移動可能。

アルクトゥルス:アルクトゥルス恒星系第3惑星、突然地球へ襲来する。

プロローグ

月へロケットを送る最初の試みは、1954年、操作メカニズムの構

造的欠陥によって失敗した。地球に戻って来ると12人の犠牲者を出し

た。ロケットに爆発物はなかったが、月での着陸を地球から観測するた

め、バートン型分圧モーターが積み込まれ、宇宙を航行しているあいだ

に、とんでもない量の電力を作り出した。月に到達して、それらが放た

れると、稲妻の数千倍明るいフラッシュが発生し、分裂によって、さら

に、その数千倍のフラッシュとなる予定だった。

幸運にも、ロケットは、住宅の少ない、カッツキルの丘陵地帯にある、

雑誌をいくつも出版している裕福な出版人の土地に落下した。

出版人と彼の妻、2人の来客と、8人の召使が、電気的放電により死

亡した。それは、家を完全に破壊し、1マイル四方の木々をなぎ倒した。

発見された死体は11。来客のひとりは、編集者だったが、フラッシュ

の中心近くにいたため、体は完全に分解されたと思われている。

つぎの、最初に成功したロケットは、1955年に送られた。

もくじ

1 フラッシュ

2 紫モンスター

3 見たら殺せ

4 マド・マンハッタン

5 夜歩き

6 暴走ミシン

7 カリストカクテル

8 メッキー

9 ドッペル情報

10 WBIのスレード

11 ジャンプ・ザ・銃

12 スペースガール

13 ジョー

14 宇宙監視官フー

15 月って?

16 アルクトゥルスから来た物体

17 ハックルベリーインフィニティ

18 ロッキーティアばんざい

1 フラッシュ

ケイスウィントンは、テニスの1セットが終わったとき、かなり疲れ

たが、そんな素振りは一切見せなかった。なん年もプレイしてなかった

のに、テニスというものは、今、分かったが、本来、明らかに若者のス

ポーツだった。彼は、どう見ても、年寄りではなかったが、31ともな

れば、いつも体調を管理してない限り、疲れ切ってしまう。ケイスはや

ってなかったにも関わらず、ゲームに勝とうとして本気でがんばってし

まった。

今、また、ネットを飛び越えるほど、がんばろうとしていたのは、向

こう側にいる娘のせいだった。彼は、ハァハァ言いながらも、彼女に笑

顔を送ろうとした。

「もうワンセットできる、時間は?」

ベティハードレイは、金髪の頭を振った。「残念ながら、ない、ケイ

ス。今でも遅れそう。ボーデン氏が運転手に、ニューヨークまで戻るた

めに、グリーンビル空港まで送らせてくれると約束してくれない限り、

もう、長くはいられない。彼は、そのくらいのことはしてくれそう?」

「うむむ」と、ケイス。ボーデン氏のことは、まったく考えてなかった。

「戻らないとだめ?」

「絶対だめ。それは、わたしの母校の同窓会パーティで、スピーチしな

きゃならないし、ラブストーリー雑誌をどう編集するか、話すつもり」

「それなら」と、ケイス。提案した。「SF雑誌の編集について話すと

いい。あるいは、ホラー雑誌とか。ボーデンに、『サプライジングスト

ーリー』に回される前は、『ブルーディングテイルズ』をやっていたん

だ。その仕事は、かつて、オレに悪夢を運んで来た。あんたの同窓生た

ちも、聞きたいはず、どう?」

ベティハードレイは、笑った。「そうね、でも、それは、静かな女だ

けのパーティだから、ビックリするようなことはだめ。明日、オフィス

で会えるわね?これが、世界の終わりでは?」

「そう、ノー」と、ケイス。否定した。彼は、ある意味、間違っていた

が、まだ気づいてなかった。

ベティがテニスコートから、雑誌のボーデンシリーズの出版人である

L・A・ボーデンの夏用の大きな家に向かって歩き出すと、彼も脇をつ

いて歩いた。

彼は言った。「けれど、ほんとうはここにいて、花火を見るべきだと

思う」

「花火?ああ、月ロケットのこと?なにか、見える、ケイス?」

「そう言われている。それについての記事を読んでは?」

「少しだけ、知ってるのは、月に衝突すると稲妻フラッシュのような閃

光を出すということ。それを見ようとしているみんなに、裸眼でも見え

るそう。衝突は、9時15分過ぎだとか?」

「16分過ぎ、見るつもりだったので知ってる。あんたも見る機会があ

れば、月のど真ん中を見てればいい。三日月の角と角のあいだ。なにも

見えないなら、それは新月で、暗い部分にあたる。望遠鏡がなければ、

かすかな小さなフラッシュ、だれかが1ブロック先でマッチを擦ったく

らい、もっと近づいて見なきゃならない」

「爆発ではないらしい、ケイス。フラッシュは、どうして?」

「今までだれも見たことのない規模の、電気的放電。バートン教授の開

発した最新式の装置で、加速の反動を電気的エネルギーに変換する。一

種の静電気のようなもの。ロケットそのものが、巨大なライデン瓶のよ

うになる。真空の宇宙を旅してるあいだ、なにかに衝突するまでは、光

を発することも漏れ出すこともない。衝突が起こると、光は内部にとど

まらない、回線ショートのオンパレードのようになる。巨大稲妻の電圧

の3・4千倍の、地上では見たことのない稲妻フラッシュのようになる」

「複雑に聞こえる、ケイス、爆発させた方が、簡単では?」

「そう、確かに。しかし、核弾頭よりも、もっともっと明るいフラッシ

ュを作れる。学者たちにとって、興味があるのは、爆発そのものでなく、

明るいフラッシュなんだ。もちろん、それは、少し景観を壊すかもしれ

ない、原爆ほどではないにしても、ブロックバスターよりはもっと、し

かし、それは、付随的なこと。それに、フラッシュを、地球の夜の側に

あるすべての大型望遠鏡を通して、スペクトル分析にかけることで、月

の表面の物質の正確な組成を調べられる。さらに」

家の脇のドアに近づいて、ベティハードレイは、手を彼の腕において、

さえぎった。「中断して悪いんだけど、ケイス、急いで行かなくちゃ、

ほんとうに飛行機に遅れそう、バイ!」

彼女は、手を離して行こうとしたが、ケイスウィントンは、代わりに

彼女の肩に手を掛けて、引き寄せ、キスをした。息つく暇もない一瞬だ

ったが、彼女のくちびるは、確かに、彼のくちびるに触れた。それから、

彼女は離れた。

しかし、彼女の目は輝いていた━━━少し霧がかかったように。彼女

は言った。「バイ、ケイス、ニューヨークでまた会う?」

「明日の夜、デートは?」

彼女はうなづいて、家の中へ入って行った。ケイスは、その場に立っ

たまま、ドアポストに寄りかかって、ぼんやりした笑いを浮かべていた。

また、恋に落ちた。しかし、今度は、今までのものとは全く違ったも

のになった。突然で、暴力的だった、まるで、今夜9時16分の月のフ

ラッシュのように。

◇

ベティハードレイを知ったのは、3日前だった。実際、このすばらし

い週末前に、彼女を見たのは、1回だけだった。木曜に、彼女は初めて、

ボーデン社へ来た。彼女が編集していた雑誌『パーフェクトラブストー

リー』を、ボーデン社がシリーズごと買い取ったからだ。ボーデン社が

賢いのは、雑誌シリーズだけでなく、その編集者もいっしょに買い取っ

てしまうことだ。ベティハードレイは、そのシリーズに3年間携わり、

順調に利益を生んでいた。フェアリー社がそのシリーズを売ろうとした

唯一の理由は、ドキュメンタリーのダイジェスト雑誌に転換を図ってい

たからだ。『パーフェクトラブストーリー』は、フィクション雑誌の最

後の生き残りだった。

それで、ケイスは、ベティハードレイに木曜に会って、今、ケイスウ

ィントンにとって、木曜は、彼の人生で、おそらく、もっとも重要な日

になった。

金曜、彼は、フィラデルフィアに、彼の作家のひとりに会いに行った。

その男は、書くことはできるのだが、メインノベルの前払いはもらって

おきながら、なにも書き始めていないようなのだ。ケイスは、プロット

をスタートさせて、うまく書けるように持って行こうとした。

しかし、結局、ジョードッペルバーグには会えず、同じ金曜に、ニュ

ーヨークに戻って、電話するためにボーデン社にいた。ジョードッペル

バーグの手紙から判断すると、実際に彼と会えなかったことは、むしろ、

良かったようだ。

そして、きのう、土曜の午後は、L・A・ボーデンの招待で、ここに

いた。ケイスがここへ来たのは3度目だが、ボスの別荘でのほかの週末

は、ベティハードレイが、ほかの2人の招待客のうちのひとりだと分か

った瞬間、かすんだ記憶となってしまった。

ベティハードレイは、背が高く、しなやかで、金髪だった。ソフトに

日焼けした肌、編集オフィスにいるよりは、テレビスクリーンにいるよ

うな顔と容姿をしていた。

どういう経緯で、編集者になんかなったんだろう?

ケイスは、ため息をついてから、家の中へ入った。

ウォルナット材でできた広いリビングルームに、L・A・ボーデンと

会計責任者のウォルターキャラハンがジンラミーをしていた。

ボーデンは顔を上げて、うなづいた。「ハイ、ケイス、このゲームが

終わったら、ここを使いたい?もうすぐ、終わる。オレは手紙を書く用

事があるし、ウォルターもたぶん、すぐに、あんたのカネをオレのもの

にするはず!」

ケイスは頭を振った。「する用事があって、ミスターボーデン、ロケ

ットトークコーナーの原稿を書いてしまわないと、ロケットトークファ

イルを持って来ている」

「ここまで来て、仕事なんてしなくていい。明日、オフィスでやればい

い?」

「そうしたいのだが、ミスターボーデン」と、ケイス。「オレのミスで、

明日の朝、10時ジャストに印刷に回さなくてはならないものが、でき

てない。その締め切りが正午なので、まったく余裕がない。しかし、2

時間で済む仕事なので、今、やってしまって、夜はゆっくりしたい」

彼は、リビングルームを抜けて、階段を上がった。自分の室で、ブリ

ーフケースからタイプライターを取り出すと、デスクに置いた。ロケッ

トトークコーナー宛ての、最近の手紙がファイルされたホルダーも出し

た。

ジョードッペルバーグの手紙は、その一番上にあった。そこに置いた

のは、ジョードッペルバーグは、訪ねて来るかもしれなく、最初に済ま

せたかったからだ。

タイプライターに紙をセットし、タイトルに、ロケットトークコーナ

ーと打った。そして、仕事に入った。

◇

さて、宇宙パイロットのみんな、今夜は━━━つまり、これを書いて

いる夜は、あんたが読んでる夜ではない━━━ビックイベントの夜、ビ

ックリナイトだ、担当者は、外に出て、それを見るつもり。月の影の部

分での光のフラッシュは、人の手によるロケットが、初めて宇宙を旅し

て月に到達した証拠となる。

彼は、書いたものを批判的に見て、紙を引っ張り出すと、新しい紙を

セットした。今のは、ファンに対して、あまりに形式ばって、型にはま

り過ぎていた。タバコに火をつけてから、また、書いた。今度のは、良

くなったか悪くなったか、どちらかだった。

ひと息ついてから、読み返していると、ドアが開いて閉まる音がして、

ハイヒールの靴音が階段を降りて行った。ベティが帰る音だった。立ち

上がってドアまで行ったが、戻って、また、座った。だめだ、ボーデン

もキャラハンもいるところで、今また、グッバイを言ったら、クライマ

ックスが台無しだ。大急ぎの、息もつかせぬキスと明日の夜に会う約束

だけ残して、そのままにしておいた方がいい。

彼は、ため息をついて、一番上の手紙を取り出した。ジョードッペル

バーグは言っていた。

◇

親愛なるロッキーティア様

手紙は書くべきではなかったかもしれない。あんたの最後のコラムは、

後馬の話を除いて、アルクトゥルスをずいぶん刺激している。あんなこ

と言えるのは、ゴームリーくらいしかいない?彼の宇宙ナビで?長身の

東洋人でも、天気のいい日にそんな泥のクリークを手漕ぎボートで渡れ

ない。

それにフーパーの表紙、娘はオーケーで、いいけど、表紙に娘をのせ

ないやつがいるか?しかし、彼女を追うものと言ったら、後馬の話に出

て来る、火星のデビルか?フーパーに言っといてくれ!オレなら、まっ

たくのしらふでも、金星のべたべたするナメクジがなくたって、もっと

怖いベムを描ける。

彼女は、ぐるっと回って、なぜやつを追わないんだ?

中にあるフーパーのさし絵はいい、特に白黒のは、表紙には別のやつ

を雇ったら?ロックウェルケントやダリとか、オレはダリはいいと思う。

ダリのベムはすばらしい。覚えておいて、ダリはすばらしい!

ロッキー、聞いて!天王星の安っぽいジュースを用意しておいて、氷

を入れて、というのは、今週のいつか、訪ねに行くつもり。ロッキー、

ニューヨーク宇宙ポートには迎えに来ないで!そのことでうぬばれない

ように、なぜなら、火星人にオレは会ってシリウスについて聞いたから

だ。オレは町にいるから、あんたがみんなが言うくらい醜かったら会う

つもりだ。

ロッキー、あんたの最近のアイデアは、最高だ!手紙の返信に、半カ

ラムピクセルを使うという、それで、あんたを驚かせようとして、オレ

も手紙を書いている。これを投函するつもりだが、その前に着いてしま

うかもしれない。コラムは、印刷に回す前に、失われてしまうかもしれ

ない。

では、ロッキー、太った月の子牛を殺さないで!すぐにではないが、

そのうち会いに行く!

ジョードッペルバーグ

◇

ケイスウィントンは、また、ため息をついて、ブルーの鉛筆を取った。

ニューヨーク宇宙ポートのところに印を付けた。それは、多くの読者に

は興味がないだろうし、オフィスに忘れて来たアイデアを彼らに与えた

くもなかった。そんなことで時間をムダにしたくなかった。

手紙の別の部分にある、そんなにすれてない部分に、いくつかしるし

を付けた。それから同封されていた写真を手に取って、また、一瞥した。

ジョードッペルバーグは、あの手紙を書くような人物には見えなかっ

た。醜くなく、むしろ知的に見えた。笑顔が似合う、16か17の子ど

もに見えた。たぶん、人間としては、手紙が厚かましいのは、シャイだ

からなのだろう。

確かに、彼は写真映りがいいのかもしれない。それを写真印刷に回す

か迷ったが、それまで、まだ時間はある。原稿に半カラムピクセルを使

用とメモ書きして、写真の裏に1/2カラム ドッペルバーグと書いた。

ジョーの手紙の2ページ目をタイプライターにセットすると、末尾に、

こうタイプした。オーケー、ドッペルバーグ、つぎの表紙は、ロックウ

ェルケントに頼むことにする。あんたが彼に支払って!グラマーな娘に、

昆虫眼モンスター(あんたの言葉では、ベム)を追わせる件に関しては、

それはありえない。ストーリーでは、娘は、いつも追われる立場だから

だ。お分かり、ドッペルバーグ?追うものと追われるもの。それは、あ

んたのダリはすばらしいの半分も悪くはないが。

◇

そのページをタイプライターから取り出すと、サインして、つぎの手

紙に取り掛かった。

6時に終わって、夕食まで、まだ、1時間あった。すぐにシャワーを

浴びて、服を着ても、まだ、30分あった。ぶらぶら下へ降りて行き、

フランス製のドアから外へ出ると、庭園になっていた。ちょうど暗くな

り始めた頃で、晴れ渡った夜空に、すでに新月が上っていた。良く見え

そうだ、と彼は考えた。そして、悩むのは、ロケットフラッシュは、肉

眼で見えてくれないと困る、それがだめなら、ロケットトークコーナー

の新しい章を書き出せなくなってしまう、ということだった。そう、9

時16分まで、時間があった。

彼は、庭園の中央通りの脇の枝編みベンチに腰掛けた。都会から離れ

た田舎の空気を胸いっぱい吸って、周りの花の匂いを嗅いだ。

ベティハードレイのことを考えた。そのことは、ここでは、記録する

必要がなかった。

しかし、考えることは、彼を幸せにした。この幸せとか哀れなといっ

た修飾子は、もっともよく使われる形容詞だ。そのうち、フィラデルフ

ィアにいる小説家のことを考え始め、いつになったら、やつは、ストー

リーに取り掛かって、しっくいで塗り固め始めるのだろう?

また、ベティハードレイのことを考えた。24時間後には、月曜の夜、

ニューヨークで、カッツキルの日曜の夜の代わりが始まるのだ。

腕時計を見ると、あと数分で、夕食のベルが鳴ることが分かった。そ

れは良い知らせで、恋してるにせよ、恋してないにせよ、彼は空腹だっ

た。

空腹は、理由もなく、考えをめぐらせる。『サプライジングストーリ

ー』の表紙のほとんどを描いた、クラウドフーパーのことを考えた。フ

ーパーを表紙の担当にし続けるかどうか。フーパーは、いいやつで、か

なり優秀なアーティストだった。娘を描かせれば、よだれが出そうなの

を描いた。しかし彼女たちを追うモンスターは、じゅうぶん怖ろしいと

は言えなかった。たぶん、彼は、怖ろしい悪夢を見たことがなく、とて

も幸せな家庭環境あるとか、そんなところだ。ファンの多くが抗議して

いた。ドッペルバーグのように。ドッペルバーグは━━━

月ロケットは、地球に戻って来た。音よりも速いスピードで、彼から

2ヤードのところに墜落したが、ケイスは、それを見ることも、聞くこ

ともできなかった。

フラッシュがあった。

2 紫モンスター

次元が転移したり、瞬間移動した感覚も、時間が経過した感覚もなか

った。それは単に、明るいフラッシュと同時に、枝編みベンチを彼の下

から引き抜いたかのようだった。ベンチの背もたれに寄りかかっていた

が、地面にぶつかる衝撃はなかった。うしろに完全にのけぞった姿勢の

まま、水平に横になって、夜空を見上げていた。

もっとも驚くべきことは、空を見ているということだった。枝編みベ

ンチが彼の下で壊れてしまった、あるいは、単に消えてしまったことも

ありえなかったが、ベンチは木の下にあったのに、今、彼とどんよりし

た青い薄暗がりのあいだに、木は1本もなかった。

彼は、頭を先に上げて、それから起き上がった。しばらく頭を、身体

的にでなく、精神的に振った。歩き出す前に、方角の分かる磁石が欲し

かった。

彼は、芝生の上に座っていた。なめらかに刈り取られた芝生で、庭の

中央だった。背後に、頭を回すと、家が見えた。ふつうの家屋で、ボー

デン氏の家のような広くて凝ったデザインでは全くなかった。誰も人は

住んでいないように見えた。少なくとも、生活している跡はなく、どの

窓にも灯りはなかった。ボーデン氏の家がどうなったか捜したが、見つ

からなかった。数秒して、別の方向を向いた。その方向100フィート

先に、そこは彼が座っている芝生の端だが、垣根があった。垣根の向こ

う側は木々が、2列にきちんと並んで立っていた、まるで、道路の両脇

であるかのように。木々は、高い木で、とても美しいポプラだった。

カエデの木はなかった。彼がさっきまで座っていたのは、カエデの木

の下だった。見える限り、どこにもなかった。枝編みベンチのかけらも

なかった。

頭をはっきりさせるために振ると、警戒しながら、立ち上がった。一

瞬めまいがしたが、それが収まると、大丈夫だった。なにが起こったに

せよ、ケガはなかった。めまいが収まるまで、静かに立っていた。それ

から、垣根の門へ向かって、歩き出した。

腕時計を見た。7時3分だったが、それは、あり得ない、と彼は考え

た。ボーデン氏の庭で、ベンチに座っていたのも、ちょうど7時3分だ

った。今いる場所がどこにせよ、一瞬でここへ来ることはできない。

腕時計を耳にあててみた。ちゃんとチックタック言っていた。しかし、

それは、なにも証明してない。それは、止まったのかもしれない。なに

が起こったにせよ、そのあと、彼が立ち上がって、歩き出したとき、ふ

たたび動き出したのだ。

時間の経過を調べるために、空を、また、見上げた。経過は分からな

かった。前も薄暗かったが、今も薄暗かった。銀色の新月は、同じ位置

にあった。少なくとも、天頂から同じ距離だった。ここでは、ここがど

こであるにせよ、彼の方角と方向感覚について、確かなことは何も言え

なかった。

垣根を抜けると、道は、舗装された片側3車線の高速道路へと続いて

いた。ここから、車は1台も見えなかった。

垣根の門を閉めて、ふたたび、背後の家を見た。そのとき、前は気づ

かなかったなにかが見えた。玄関の柱の1つに、看板があった。こう書

かれていた。

『売り物、R・ブレイスデル、グリーンビル、NY』

それなら、彼は、まだ、ボーデン氏の敷地の近くにいるに違いない。

グリーンビルは、ボーデン氏のところから最も近い町だった。しかし、

それは、もともとそうだった。遠くまで来るはずなかった。ほんとうの

疑問は、ほんの数分前に座っていた場所から、そこが肉眼では見えない

ところまで、どうやって来たかだ。

頭は大丈夫そうだったが、また、クリアにするために振った。突然の

記憶喪失になったのか?気づかぬうちに、ここまで歩いて来たのか?そ

れもあり得ないように思えた。特に数分の間には、あり得なかった。

彼は、どの道を歩こうか迷いながら、高いポプラの木の間から、広い

アスファルトの道路が上ってまた下るのを眺めた。道路は、まっすぐ走

っていた。ほとんど1/4マイルが見えた、つぎの上りまで、どちらの

方向にも、しかし、人間が住んでる跡はなかった。だが、この近くのど

こかに、農家があるはずだった。手入れされた牧草地が、ポプラの木の

列の、はるかかなたまで続いていたからだ。たぶん、木々が邪魔になっ

て、近くにあるはずの農家が見えないのだ。牧草地と道路を分けている

垣根まで歩けば、それが見えるはずだ。

◇

道路を半分横切ると、まだ、視界の外だったが、左の上りの向こうか

ら、近づいて来る車の音が聞こえた。この距離から聞こえるのは、とて

も騒々しい車だった。道路を渡り切って振り返ると、車が見えた。その

車の運転手の服装からして、農家の服装だった。それは好都合で、うま

く説得すれば、ボーデン氏のところまで乗せてくれるだろう。少なくと

も、その方向に行くなら。

車は、旧式のモデルTだった。たまたま、彼は知っていた。大学時代

にヒッチハイクをした経験から、車に乗せてくれる可能性は、運転手の

年令と車の古さに比例することを知っていた。

この車の古さは、疑いもなかった。登り坂に苦労して、ぷすぷすと音

を立てた。

ケイスは、近づくまで待って、道路に出て、手を振った。フォードは

速度を落とし、彼の前で停まった。

車の男は、前かがみになって、ケイス側の窓をあけた。窓にガラスは

なかった。ケイスは何気なく見た。「乗るかい、ミスター?」と、彼。

彼は、ケイスには、とても農民らしく見えた。髪の毛の色のような長

い黄のストローをかんでいて、彼のかすんだ青の目のような、かすんだ

青の作業着を着ていた。

ケイスは、踏み台に足を掛けて、あいた窓から車の方にかがんで、エ

ンジン音や車が停まってから車体のあらゆる部分が、がたがた言い出し

た音に負けずに大声で言った。

「道に迷って困っている。LAボーデン氏の家は、分かる?」

農民は、ストローを口の逆側に移動させて、よく考えつつ、努めて顔

をしかめた。

「いんや」と、彼。やっと答えた。「聞いたことねぇ。このあたりの農

家じゃねぇ。道の向こうだろう。あっちの方まで知っちゃいねぇ」

「農家じゃない」と、ケイス。説明した。「大きな別荘で、彼は雑誌社

のオーナー。この道はどこへ?グリーンビル?」

「そうじゃ、あっちへ、オレも行くところ、10マイルぐらい。後ろへ

行けば、カルテレットでアルバニーハイウェイに出る。グリーンビルへ

行く?そこへ行けば、ボーデン氏の住所も分かるじゃろう」

「たしかに」と、ケイス。「サンクス」彼は、車に乗り込んだ。

農民は、おごそかに彼の前に手を伸ばすと、取っ手を回して、ガラス

のない窓を閉めた。「がたがた言うのさ」と、彼は説明した。「あけた

ままにしておくと」

クラッチペダルを踏んで、ギアを入れると、車はうなりを上げて走り

出した。車体のがたがたは、ブリキの屋根にヒョウが降っているような

音がした。車は、トップスピードに達した。ケイスは、車がこのまま進

めば、10マイル先の目的地に、30分かかるだろうと試算した。

なにはともかく、グリーンビルに着ければ、少なくとも自分のいると

ころが分かる。夕食にかなり遅れているから、と彼は考えた、ボーデン

に電話して、彼を安心させてから、町で食事して、それからタクシーを

拾うか、なんらかの車で、別荘まで運んでもらえばいい。遅くとも、9

時には戻れるから、16分過ぎからの月の花火を見る準備をするのに、

かなり時間がある。そこには、彼が見逃したくないなにかがあった。

ボーデン氏には、なんて説明しよう?言えることは、散歩をしていて、

道に迷い、車に乗せてもらい、自分の居場所を知るために、グリーンビ

ルへ行った。その言い訳は、バカらしく聞こえた。真実としては、そん

なにバカらしくはないが。そして、上司には、彼が正気でないとか記憶

喪失にかかったとは思われたくなかった。

ぷすぷすと音を立てながら、古い車は、長い直線道路を走った。彼の

恩人は、おしゃべりが嫌いらしく、ケイスにはありがたかった。互いに

すでにエールを送り合ったのだから、考える時間が欲しかった。なにが

起こったのか知るために。

ボーデン氏の別荘は、広くて大きいので、近所の人たちには良く知ら

れていた。旧式のボロ車の運転手は、道路沿いのみんなを知っているな

ら、ボーデンの別荘のことを、そこが閉鎖されていたとしても、聞いた

ことがないのはあり得なかった。それが20マイル以上離れていること

も、あり得なかった。なぜなら、ボーデンは、グリーンビルから10マ

イルのところに住んでいて、ケイスは、町からどの方角にいるのか分か

らなかったが、道路沿いで車に乗った場所が、やはり、グリーンビルか

ら10マイルのところだった。その2つの10マイルの地点が、直径で

見て、ちょうど逆側だったとしても、20マイル以上離れていることは

あり得なかった。その距離でさえ、時間的ロスがほとんどゼロだったこ

とを考えると、あり得なかった。

車は、町のはずれに来て、彼は腕時計をまた見た。7時35分だった。

彼は、どこか店の窓に時計が見えるまで、車の窓からビル群を眺めてい

た。彼の時計は正しかった。止まって、また動き出したのではなかった。

数分後、車は、グリーンビルのビジネス中心地区に着いた。運転手は、

カーブを曲がって停めてから、言った。「町の中心地さ、ミスター。電

話帳で仲間の場所を見つけられるはず、それであんたもオーケーじゃ。

タクシー乗り場もあるから、どこへでも行きたいところへ行ける。料金

はおったまげじゃが、どこでも好きなところへ行ける」

「いろいろサンクス」と、ケイス。「電話する前に1杯どう?」

「いんや、ノーサンクス。馬が子どもを産みそうなんじゃ。弟を拾いに

来た、やつは獣医じゃから、急いで乗せないと」

◇

ケイスは、またサンクスを言って、車を降りた場所からすぐの角にあ

るドラッグストアへ入った。裏の電話ボックスで、ブースからチェーン

に吊るされた薄い電話帳を手に取った。それをめくって、『ボ』の項目

を捜し━━━

ボーデンの名前は、どこにもなかった。

ケイスは、顔をしかめた。ボーデンの電話は、グリーンビル交換台の

ナンバーだった。仕事でニューヨークのオフィスから、なんども電話し

てるから、それは確かだった。

しかしもちろん、その番号を、電話帳に載せてないことはあり得る。

それを覚えている?もちろん、3桁ですべて1だった、グリーンビル1

11。ボーデンは、覚えやすいようにその番号を、電話局からコネで得

たのではないかと疑ったことを覚えている。

ブースのドアを閉めて、ポケットの小銭入れからニッケル硬貨を取り

出した。しかし、電話は、今まで見たことのないタイプだった。硬貨の

投入口がなかった。まわりをすべて調べてから、こう結論付けた。ちょ

っとハイカラな町では、もう、硬貨電話はなくなって、料金は、あとで、

ドラッグストアの店主に払うのだろう。

受話器を取り上げると、「番号を、どうぞ」と、交換手の声。番号を

告げると、1分の間。それから、交換手の声が電話線を通じて返って来

た。「その番号はリストにない、サー」

一瞬、ケイスは、自分がどうかしてしまったのではないかと疑った。

その番号を間違えるはずはなかった。グリーンビル111、あんたは、

そのような番号を忘れたり、間違って覚えたりはしないだろう。

彼は、訊いた。「それなら、LAボーデンの電話番号は?その番号の

はずだが、電話帳には載ってなかった。電話があることは確かで、なん

ども電話している」

「ちょっと待って、サー━━━いいえ、記録には、その名前はない」

「サンクス」と、ケイス。受話器を戻した。

彼は、まだ、それが信じられなかった。ブースの外は少し明るかった

ので、チェーンを伸ばせるだけ伸ばして、電話帳を外でひらいた。『ボ』

の下を見て行って、やはり、ボーデンの名前はなかった。ボーデンが別

荘を、フォーオークスと呼んでいたのを思い出して、その下を捜したが、

フォーオークスもなかった。

突然、彼は電話帳を、ピシャっと閉じると、表紙を見た。グリーンビ

ル、NYとあった。一瞬、間違ったグリーンビルにいる気がした。しか

し、ニューヨークには、グリーンビルは1つしかなかった。もうひとつ

の、もっとかすかな疑いは、表紙の町の名前の下に、小さく『1954

年春』とあるのを見て、消えた。

LAボーデンが電話帳にないことが、まだ信じられず、名前が『あい

うえお』順でないかもしれない、1ページ、1ページ捜して行こうとす

る衝動と戦わなければならなかった。

◇

代わりに、ソーダカウンターまで歩いて行って、旧式の足が広がるタ

イプのスツールに座った。カウンターの向こうの店主は、背の低いグレ

ーの髪の男で、分厚いレンズのメガネをしていた、グラスを磨いていて、

顔を上げた。「イエス、サー?」

「コークを」と、ケイス。質問をしたかったが、なにを聞いたらいいの

か思い付かなかった。店主がコークを混ぜて、彼の前のカウンターに置

くのを見ていた。

「外は、いい夜」と、店主。

ケイスは、うなづいた。それが、彼に、月ロケットのフラッシュを、

その時間にどこにいようとも、見なければならないことを思い出させた。

腕時計を見た。8時になるところだった。あと1時間と15分後には、

月が見える外のクリアな場所にいなければならなかった。今は、その時

間までにボーデンのところへ戻れそうになかった。

彼は、コークを、ほとんどひと口で飲み干した。冷たくて、うまかっ

た。それが、空腹であることを思い出させた。8時なら驚くことはない。

ディナーは、ボーデンのところでは、もう、終わっているだろう。その

上、昼のランチは軽く済ませてから、ずっとテニスをやっていた。

ソーダ噴水ディスプレイのうしろで、店主がサンドイッチかなにか軽

い食事を用意している跡を捜したが、見たところ、それはなかった。

ケイスは、ポケットから25セント硬貨を出すと、それをソーダ噴水

の大理石の上に置いた。

ガシャンという音がして、店主が磨いていたグラスを落とした。店主

は、分厚いレンズの奥の目を見開いて、怖がった。彼は、そこに立った

まま体を硬直させ、頭を後ろから前へ回転させ、店の一方の端から端へ

見渡した。グラスを落として割ったことは、気にしてないか気づいてな

いように見えた。タオルも、彼の指から落ちた。

それから、彼は、手を慎重に伸ばして、硬貨をおおい、拾いあげた。

ふたたび、両方向を見て、店内にいるのは、自分とケイスだけなのを確

認した。

それから、やっと、硬貨を見た。両手でカップ状にシールドした深い

底にある硬貨を、目を近づけて見た。それをひっくり返して、裏側も観

察した。

彼の目は、驚きながらもうっとりしつつ、ケイスを見た。

「美しい!」と、彼。「まったくすり減ってない。しかも、製造は、1

928年」声は、ささやきに変わった。「しかし、だれが送って来た?」

ケイスは目を閉じて、また、開いた。彼か店主、どちらかが、どうか

してるに違いない。彼は、別の可能性、ある場所から別の場所へ、突然、

瞬間移動が起きて、LAボーデンが電話帳から消えたり、電話会社の記

録からも消えてしまったということは、考えなかった。

「だれが送って来た?」と、店主。ふたたび、訊いた。

「だれからも」と、ケイス。

背の低い店主は、ゆっくり笑った。「言いたくないらしい。Kに違い

ない。違ってても、気にしないで!オレの言い値は、それに、1000

クレジット出す!」

ケイスは黙っていた。

「1500」と、店主。彼の目は、とケイスは考えた、スパニエルみた

いだ。空腹のスパニエルの目が、骨を見つけて、跳びついたところ。

店主は、深く息をついた。彼は言った。「それなら、2000、それ

よりもっと価値があることは知ってるが、出せるのはそこまで、オレの

ワイフが━━━」

「いいだろう」と、ケイス。

硬貨をつかんでいた手は、店主のポケットへ、まるでプレーリードッ

グが穴へ飛び込むように、飛び込んだ。グラスの破片を踏んで割れる音

がしても気にもせず、店主は、カウンターの端のキャッシュレジスター

に行くと、キーを打った。ガラスの窓に、『準備中』が掲示された。店

主は、また割れたグラスを踏みながら、戻って来ると、札束を数えるの

に夢中だった。

「2000」と、彼。「これが意味するのは、今年予定している休暇の

一部をあきらめなきゃならないということ。しかし、それだけの価値は

ある。オレは、ちょっとイカれたようだ!」

ケイスは、札束を持ち上げて、一番上の1枚をよく見た。真ん中に見

慣れたジョージワシントンの肖像画があった。隅の数字は、100、ワ

シントンの長円形の肖像画の下に、100クレジットと書かれていた。

これはバカげている、とケイスは考えた、ワシントンの画は、ここでは

事情が異なるのでなければ、1ドル紙幣専用だ。

ここ?ここは、なにを意味する?これは、緑の紙幣で、ニューヨーク、

USA、1954年。電話帳もそうだった。ジョージワシントンの画も

そうだった。

もう一度よく見て、印刷をもっと読んだ。アメリカ合衆国、連邦準備

紙幣。

それは、新札でなかった。すり減るほど流通していた本物だった。馴

染みのある細いシルクの糸が見えた。シリアル番号は青のインク。画の

右に、1945年発行、大蔵省秘書官というきれいなタイプの上に、サ

インのコピー、フレッドMビンセン。

ゆっくりと、ケイスは薄い札束を2つに折って、コートのポケットに

入れた。

顔を上げると、店主と目が合った。厚いレンズの奥から、心配そうに

彼を見ていた。

店主の声は、目と同じくらい心配そうだった。彼は言った。「大丈夫

かい?あんた、当局の者じゃないよね?つまり、もしそうなら、すでに

オレに収集の疑いを持った。いつでもオレを逮捕できるし、それで終わ

らせてくれ!つまり、オレはチャンスをもらって、それを逃したら、疑

いのままオレを放っておくのはおかしいだろ?」

「いや」と、ケイス。「大丈夫だ。そう思う。コークのお代わり!」

今度は、少しして、店主が大理石カウンターにグラスを置くと、コー

クは滑り出て来た。また、店主の靴がグラスの破片を踏んだので、彼は

済まなさそうにケイスに笑い、隅からほうきを出してきて、カウンター

の後ろを掃き始めた。

ケイスは、コークをすすりながら考えた。頭の中のことを、事象のつ

むじ風と呼ぶかどうか。それは、おもちゃの風車に乗るようなもんだ。

店主がそうじを終えるまで、見ていた。

「聞いて!」と、彼。「いくつか訊きたい、あんたが変に思うかもしれ

ないようなことを。訊く訳は、ちゃんとある。それらに答えてくれる、

どんなに変に思っても?」

店主は、慎重に、彼を見た。「どんな質問?」彼は知りたがった。

「そう、じゃ、今日の正確な日付けは?」

「1954年6月10日」

「AD?」

店主の目は大きくなったが、答えた。「確かに、AD」

「ここは、ニューヨーク州のグリーンビル?」

「イエス、あんたが知りたいのは━━━」

ケイスは言った。「オレが訊く。州に2つグリーンビルはない?」

「オレの知る限りない」

「この近くに広大な別荘を持っている、雑誌社のオーナーのLAボーデ

ンという男を知らない?」

「知らない。このあたりの、すべての人を知ってるわけでない」

「彼が出版している、雑誌のボーデンシリーズを知らない?」

「そう、それなら、売っている。今日、何冊か、新しいのが入った。7

月号が、そこのスタンドに置いてある」

「あと、月ロケット。今夜は、着陸する?」

店主は、混乱して、まゆにしわを寄せた。「言ってる意味が分からな

い。今夜は、着陸する?毎晩、着陸している。今では、ふつうだ。毎分、

お客を迎えるし、中には、ホテルへ泊まるのもいる」

答えは、その質問までは、そんなに悪くはなかった。ケイスは、目を

閉じて、数秒間、閉じたままにしていた。目をあけると、背の低い店主

は、まだ、そこにいて、彼を心配そうに、のぞき込んでいた。

「あんた、大丈夫か?」と、店主。「つまり、病気かなにかでは?」

「オレは、大丈夫」と、ケイス。自分がほんとうのことを言ってると願

った。もっと訊きたかったが、それも怖くなった。なにか、安心させて

くれるものが欲しかった。それがなにか分かった気がした。

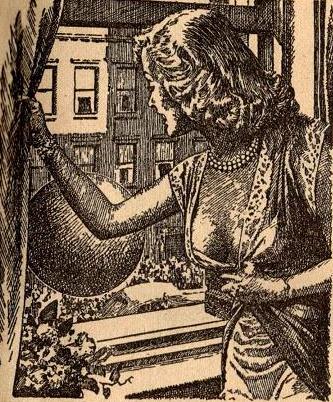

スツールを降りて、マガジンラックへ歩いて行った。最初に、『パー

フェクトラブストーリー』を見つけて、手に取った。表紙の娘は、編集

者のベティハードレイを思い出させた。ただ、ベティほどは美人ではな

かった。編集者が、表紙の娘よりも美しい雑誌って、いくつあるのだろ

う?たぶん、1つだけだ。

しかし、ベティの夢を見ている場合でなかった。心から、彼女を断固

として追い出した。自分の雑誌の『サプライジングストーリー』を捜し

た。見つけて、手に取った。

7月号の馴染みのある表紙、まったく同じ━━━

では、ない?表紙の絵は、まったく同じシーンだった。しかし、アー

ト作品に、わずかな違いがあった。もっと良くなっていた。鮮やかさが

増した。フーパーの作品だったが、フーパーが高度なレッスンを受けた

ように見えた。表紙の娘は、透明な宇宙服に身を包み、表紙絵の校正で

見た時よりも、もっと美しくなっていた、ずっとセクシーになっていた。

さらに、彼女を追うモンスターは━━━

ケイスは、身震いした。

全体的な構成は、同じモンスターだが、微妙な違い、怖ろしい違いが

あった。それに指を触れられなかった。指を触れたいとは思わなかった。

石綿手袋をはめていてもイヤだった。

フーパーのサインがそこにあった。モンスターから、目を離すことが

できて、やっと気づいた。Hが小さく湾曲して特徴的なサインが、彼の

作品のすべてにあった。

それから、下の右端に、ロゴで値段があった。それは、20cでなか

った。

2crだった。

2クレジット?

ほかにあり得る?

ゆっくりと、慎重に、彼は2冊の信じられない雑誌を、さっき『パー

フェクトラブストーリー』も2crだと確認した、丸めて、ポケットに

入れた。

ひとりでどこかへ行って、気違いじみた群衆を離れて、この2冊の雑

誌を、一語一語、ゆっくり堪能したかった。

しかし、まず、2冊の支払いをして、それから、ここを出た。それぞ

れ2クレジットなら、2冊で4クレジット。しかし、4クレジットって、

いくら?店主は、25セント硬貨に、2000クレジット払った。しか

し、これはほんとうの基準でない気がした。25セント硬貨は、なんら

かの理由で、彼からそれを買った男にとって、希少で、高価な対象だっ

た。

そう、雑誌は、いい基準になる。それらの価値が、近似的に、クレジ

ットでもドルでも同じならば、2クレジットは、少なくとも、大雑把に、

20セントに一致する。そして、それが正しいなら、店主は、彼に、少

し計算すれば分かるが、25セント硬貨に対して、200ドル支払った

ことになる。なぜ?

ソーダカウンターに戻ったとき、ポケットの小銭入れを、ガチャガチ

ャ言わせていた。手で硬貨の中から、50セント硬貨を見つけた。店主

は、これを見せたら、どんな反応を?

彼は、そんなことをすべきじゃなかった。もっと、注意すべきだった。

しかし、彼の雑誌の表紙が、似て非なるものだったショックが、彼を少

しハイにさせていた。

なに気なく、50セント硬貨を大理石のカウンターへ投げた。「雑誌

を2冊分」と、彼。「それと、あんたが作ってくれたコーク2杯分」

店主は、硬貨に手を伸ばした。手がひどく震えたので、硬貨の縁をつ

かめなかった。

突然、ケイスは自分を恥じた。そんなことすべきじゃなかった。さら

に、そのことが、早くここを出て、雑誌を読みたいという、しゃべりに

つながった。

彼は、無愛想に言った。「取っておいて!25セントと50セント硬

貨どちらも、その代金として!」彼は、さっと振り返ると、店の外へ急

ごうとした。

走り出そうとして、それで止まった。

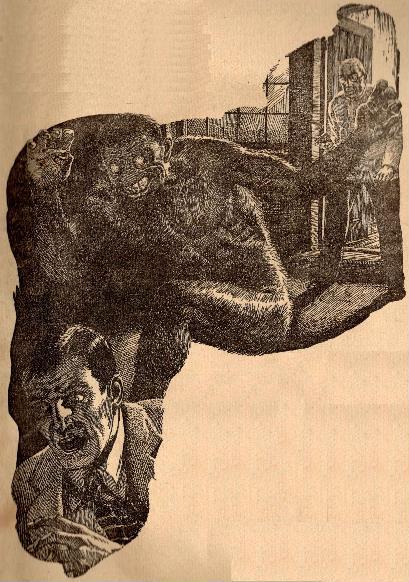

1歩踏み出して、凍った。なにかが、ドラッグストアのあいたドアか

ら向かって来た。なにかは人間ではなかった。ずっとずっと人間からは

離れていた。

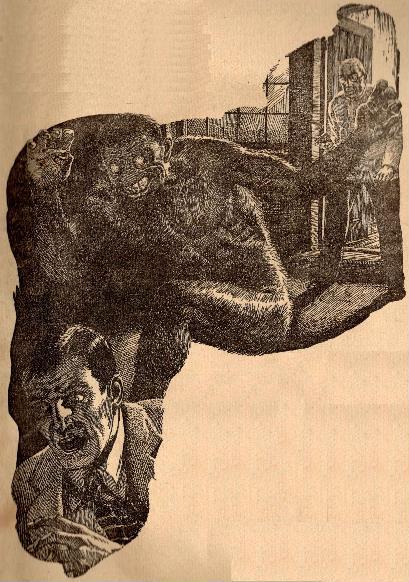

なにかは、背丈が、7フィートをゆうに越えていて、ドアは身をかが

めないと通れず、手と足と顔を除いて、全身が、明るい紫の毛皮におお

われていた。その部分は、やはり、紫だったが、毛皮の代わりに鱗でお

おわれていた。目は、平たい白ディスクで、瞳孔がなかった。鼻はなく、

歯はあった。多くの歯を持っていた。

ケイスが凍ったように、立ちつくしていると、背後から手で腕をつか

まれた。店主の声が、突然、荒々しく、金切り声で、叫んだ。「194

3年製の硬貨!やつは、1943年製の硬貨をくれた!やつは、アルク

トゥルスのスパイだ!やつを捕まえろ、ルナン!やつを殺せ!」

紫のものは、ドアを入ったところで、一度止まった。今、金切り声を

出したが、ピッチがほとんど超音波だった。太い紫の腕を広げると、8

フィートあった。ケイスには、ガルガンチュアに襲われた悪夢を見てい

るみたいだった。紫の口から、2インチはある

牙が出ていて、口をひら

くと、緑の

洞窟だった。

店主は、「殺せ!殺せ!ルナン!」と叫びながら、ケイスの背中に這

い上がろうとした。手はケイスの喉に掛かって、窒息させようとした。

しかし、ケイスは、前から来るものを見て、店主のことは気にもせず、

振り返って、別の方向へ走り出し、店主を振り払って、裏のドアから逃

げた。店の裏にドアがあったことは知らなかったが、あったに違いない。

ドアは、1つにすべきだった。

3 見たら殺せ

ドアはあった。

ドアを通るときに、なにかが背中にツメを立てた。引っ張って逃れた

が、コートが裂ける音がした。ドアをバタンと閉めると、苦痛の叫び声

が聞こえた。人間ではないものが、背後に迫っていた。だが、謝ろうと

して振り返りもせず、走った。

半ブロック先に行くまで、振り返らなかった。背後で拳銃の音がして、

突然、痛みを感じた。まるで、真っ赤な引掻き棒が、腕をかすめたかの

ように。

そのとき、1秒だけ、後ろを振り返った。紫のモンスターは、まだ、

追って来ていた。今出て来た、裏のドアとケイスまでの中間あたりにい

た。長い足にもかかわらぜ、モンスターはゆっくりと不格好にしか走れ

なかった。明らかに、簡単においてけぼりを食わせられた。

紫のモンスターは、武器を持ってなかった。ケイスの肩を焦がした弾

丸は、背の低い店主が撃ったものだった。手に、旧式の大きなリボルバ

ーを持って、引き金に指を掛けて、こちらを狙っていた。

2つのビルの間に飛び込んだとき、また、銃声がした。弾丸は、彼に

当たることなく、過ぎて行った。

ビルとビルの間で、袋小路にはまったのではないかと、一瞬、心配に

なった。突き当りは、なにもないレンガの壁だった。高すぎて、登れな

かった。しかし、そこまで行くと、両側のビルに、それぞれドアがあっ

た。1つのドアは、半分、開いていた。閉じてるドアには触れもせず、

急いで、開いてるドアに入り、閉めて、後ろ手に鍵を掛けた。

廊下の薄暗がりに立って、ハァハァ言いながら、まわりを見た。通り

側には、上り階段があった。他方には、また、ドアがあり、明らかに、

路地へ通じていた。

突然、彼が今、入って来たドアを叩く音がして、興奮した声が聞こえ

た。

ケイスは、後ろのドアへ走って、そこを通って、路地へ出た。ビルの

間を走って、正面に、つぎの通りが見えた。歩道に近づくとペースを落

とし、ふつうのペースで歩いた。

メインストリートに出られそうな方向へ向かったが、あと半ブロック

のところでためらった。かなり混んでいて、人が多かった。

人ごみの中は、安全なのか、危険なのか?彼は、角から10歩あまり

先の木の影に立って、見ていた。

一瞬、ふつうの小さな町の、ふつうのメインストリートの人混みを見

ている気がした。そのとき、手に手を取って、2頭の紫モンスターが通

り過ぎた。どちらも、ドラッグストアで彼を襲ったやつより、少し大き

かった。

モンスターは、十分、奇妙だったが、もっと奇妙なことがあった。彼

らの前後を歩く人々が、まったく注意を払わなかったことだ。彼らが、

どんな姿をしていても、受け入れられていた。彼らは、ふつうで、ここ

に、受け入れられていた。

ここ?

また、あの言葉だ。ここは、どこ?なに?いつ?

SF雑誌の表紙から、いやらしい目つきで、こっちを見ている最悪の

ベムよりもっと怖ろしいエイリアンが、許されている、ここは、なんと

ファマドユニヴァースであることか!

25セント硬貨に200ドル払ったくせに、50セント硬貨を見せた

だけ彼を殺そうとした、ここは、なんとファマドユニヴァースであるこ

とか!だが、それらクレジット紙幣の肖像画はジョージワシントン、今

日の日付も今、そしてラッキーなことに、ポケットには、丸めた、少し

違う、今月号の『パーフェクトラブストーリー』と『サプライジングス

トーリー』が、まだ、入っていた。

ぜんそく気味のモデルTフォードの世界って、宇宙旅行?

宇宙旅行は、あるに違いない。あの紫のものには、地球上では決して

進化し得ない━━━ここが、地球として。そして、店主に、月ロケット

のことを訊くと、「毎晩、着陸している」と、言った。

それから、店主が紫のものに彼を攻撃させる前に叫んでいたのは、

「やつは、アルクトゥルスのスパイだ!」しかし、それはバカらしい。

まだ、モデルTフォードを使っている技術が、月への旅行は完成できて

も、アルクトゥルスへは無理だ。その言葉を、誤解しているのでは?

また、店主は、モンスターを、ルナンと呼んでいた。正式な名前なの

か、あるいは、ルナの住人を指すニックネーム?つまり、月の住人?

「毎晩、着陸している」と、店主は言った。「今では、ふつうだ。毎分、

お客を迎える」

明るい紫の7フィートの背丈のお客?

急に、ケイスは、肩をケガしていたことを思い出した。上腕がヒリヒ

リして、刺すような痛みがあった。見ると、スポーツジャケットの裾に、

血が溜まっていた。血は、薄暗がりで見ると、赤よりは黒に近かった。

服は、弾丸を通ったところが裂けて、溝ができていた。

出血を止めるために、傷の処置をする必要があった。

警官を捜したが、歩いてなかった。(ここに警官はいる?)あきらめ

て、ほんとうのことを言う?

ほんとうのことって?

彼が、ほんとうのことを言うなら、こうなる。「あんたたちは、みん

な、間違ってる!ここは、USA、地球、グリーンビル、ニューヨーク、

6月、1954年、そう━━━しかし、今夜これから、着陸する実験的

なロケットを除いて、まだ、宇宙旅行はない。ドルが通貨で、クレジッ

トじゃない。いくらそこに、フレッドMビンセンのサインがあろうとも、

ワシントンの肖像画があろうとも━━━そして、あの紫のモンスターが

メインストリートを歩いているなんて、ここではあり得ない。LAボー

デンという名前の男が、あんたの方がオレよりずっとうまく彼を見つけ

られる━━━オレが誰かを説明してくれる。そう、望む」

不可能だ、もちろん。彼が見たり聞いたもの、それを信じられるのは、

ここには、たったひとりしかいない。名前は、ケイスウィントン、彼は、

自分から、一番近くの病院に入ろうとする。

いや、だめだ。彼は、まだ、医師に、まったく信じられないストーリ

ーをしゃべりに行けない。まだ、だめだ、とにかく。なにが起こってい

て、ここがどこなのか、それをもっとよく知るには、もう少し時間がい

る。

どこかで、数ブロック先、サイレンが聞こえて来た。やつらは、近づ

いて来た。

サイレンが意味するものが、ここでも同じなら、ずっと馴染みのある

宇宙で、警察の車で、彼を追って来ているのだろう。

コートに血がある事実から、ほかに理由がなければ、メインストリー

トは通らないと決心した。急いで、静かな脇道へそれた。もう一つの路

地を抜けて、できるだけ影に沿って、メインストリートまで数ブロック

を維持した。

緊急車両が、サイレンを鳴らしながら角をまわったとき、彼は、別の

路地の影に身を隠した。

それは、通り過ぎて行った。

彼らは、彼を捜しているのかもしれないし、そうでないのかもしれな

いが、リスクはあえて犯さない方がいい。彼は、どこかホテルを捜さね

ばならなかった。裾に血があることを、長い間、気づかなかった。今、

思い出した。コートの背中も、紫モンスターに引き裂かれていた。

通りの向こうに、『空室あり』という看板があった。室を借りられる

のか、やってみるべきだろうか?肘を伝って血が流れている感覚は、そ

うすべきだと言っていた。

誰も来ないのを確認してから、通りを渡った。看板のあるビルは、貸

家と安ホテルの中間のように見えた。舗道に接した、レンガ造りのビル

だった。彼は、ドアのガラスを通して、中を見た。

小さなロビーのデスクに、事務員はいなかった。デスクの隅に押しボ

タンがあって、『用があれば押して!』と紙に書かれていた。彼は、ド

アをできるだけ静かにあけて、同じように、閉めた。デスクにつま先立

ちで行くと、後ろの書棚を調べた。箱の列があり、中には郵便や鍵が入

っていた。

慎重に、周りを見て、デスクに寄りかかり、一番近くの箱を取り出し

た。201号室だった。

また、周りを見た。誰も見てる者はいなかった。

階段まで、つま先立ちで行った。階段はカーペットが敷かれ、きしみ

音はしなかった。もっといい室の鍵は取って来れなかった。201号室

は、階段のすぐ隣だった。

室に入ると、鍵を掛けて、明かりをつけた。201号室の住人が、3

0分、帰って来なければ、チャンスはある。

コートとシャツを脱ぐと、傷を調べた。まだ痛むが、感染しなければ、

危険はなかった。傷は、かなり深かったが、出血は、すでに弱まりつつ

あった。

201号室の住人はシャツを持っていることは、ドレッサーの引き出

しを捜して明らかだった━━━幸運にも、彼のサイズと0・5サイズ違

うだけだった━━━それから、今、脱いだばかりのシャツを引き裂いて、

包帯として使って、腕をぐるぐる巻きにして、出血があってもゆっくり

ひたるようにした。

それから、ドレッサーから暗いブルーのシャツを見つけて、自分のが

白だったので逆に暗い色にして、ラック棚からネクタイも見つけた。

クローセットを捜すと、3着のスーツが吊るされていた。自分の明る

い茶のスーツと逆に、暗いオックスフォードブルーのスーツを選んだ、

コートは、どうしようもなく引き裂かれ、血が染み込んでいた。クロー

セットには、ストローハットもあった。最初、大き過ぎる気がしたが、

紙を丸めて、汗止めバンドに敷くと、ちょうどよかった。完全に服を変

え、ハットも被って━━━前はハットがなかった━━━店主に、遠くの

通りから見つけられる心配がなくなった。そして、警察は、破れた茶の

スーツの男を捜すだろう。店主は、そのコートの破れを見逃さないだろ

う。

彼が取ったものの価値を、すばやく計算し、換算して、500クレジ

ットを机の上に置いた。50ドルあれば余るだろう。スーツが主な値段

で、高くも新しくもない。

自分の服は、包帯として、クローセットにあった新聞も巻いた。彼が

どれほど読みたかったか知れない新聞、どんなに古かろうが、ここを出

て、安全な場所に行ったら、真っ先に読もう!ここでは、室の住人がい

つ帰って来るか分からない。

ドアをあけて、耳を澄ました。階下の小さなロビーからは、なにも聞

こえて来なかった。彼は、来るときと同じに、できるだけ音がしないよ

うに、降りて行った。

ロビーで、今、ベルを鳴らして、ふつうに室を借りようか迷った。だ

めだ、と彼は決めた。ここでは、だめだ。事務員は、彼が、オックスフ

ォードブルーのスーツやストローハットを着けて、包帯の束を運んでい

ることに気づくだろうし、夜になって、そうした衣類の持ち主が帰って

来て、なにがなくなったかを事務員に話せば、彼はすぐに2つの事実を

結び付けるだろう。

ドアを出て、通りを歩いた。すぐには気づかれないような場所、しば

らくは安全な場所に着いたら、すぐに包帯の束を取り出そう。誰かに話

し掛けたり、常識内でおとなしくしていれば、安全だ。常識を破ること

は、ロープに寄り掛かるまでは、ずいぶんたやすかった。1943年製

の50セント硬貨をあげれば、スパイとして殺されそうになる。店主は、

はっきりと、アルクトゥルスのスパイだ!と言った。それなら、ふつう

の会話の中にもあるかもしれない、別の落とし穴を、簡単に推測できる。

グリーンビルまで乗せてくれた男とは、ほとんどしゃべらなかったこと

に、感謝したい。確かに、遅かれ早かれ、彼は、悪い常識はずれに出会

っていただろう。

彼は、今、いつもそうだった感覚を呼び覚まして、信頼のおけるビジ

ネスマンのふりをしながら、メインストリートに向って歩いた。メイン

ストリートの手前の角にあるゴミ箱に、腕に巻いていた服の束をはずし

て、捨てた。

彼は、自分の見た目が良くなったことから、あえて、夜のためにホテ

ルを捜すことに決めた。そこが見つかったら、ポケットにある2冊の雑

誌を、楽しみながら読もう。彼には予感があって、2冊の雑誌をよく調

べれば、なにがどうなっているのかを知る手掛かりが得られるはずだ。

災害が彼に降り掛かって来たドラッグストアとは、逆の方向に向かっ

て、歩いた。紳士用の装身雑貨店を過ぎ、スポーツ用品店を過ぎ、2か

月前にニューヨークで見た映画をやっている映画館を過ぎた。すべてが

ノーマルでふつうに見えた。

一瞬、すべてはノーマルでふつうだったのではないか、という疑いを

持った。違いを想像しようとした。たぶん、店主の頭がおかしくて、す

べてのことは、合理的な説明がつくのだろう、紫モンスターでさえも。

そのとき、正前に新聞のラックが置かれた、ニューススタンドが見え

た。グリーンビルの地方新聞が2誌ともあり、ニューヨークの新聞も置

かれていた。すべてが、ごくふつうに見えた。見出しを、たまたま、見

てしまうまでは。それには、こうあった。

アルクトゥルス、火星を攻撃

カピ破壊

植民地は不意をつかれた

地球防衛軍報復を誓う

近づいて、日付けを見た。手のひらより馴染みのある活字の、ニュー

ヨークタイムズの今日付けだった。

ラックから1部取って、スタンド店員に100クレジット出すと、9

9クレジットおつりが来た。彼が持っていた紙幣は、貨幣単位を除いて、

すべて100クレジットだった。新聞をポケットに押し込んで、急いだ。

数軒先に、ホテルがあった。チェックインでは、サインするときに、

ペンが手につかなかったふりをして、2回ためらい、ほんとうの名前と

住所を書いた。

ベルボーイはいなかったので、受付は、鍵を直接、手渡しして、室が

どこか説明した。2階の廊下の正面突き当りだった。

2分後に、ドアを閉めて、後ろ手で鍵を掛け、期待の息をはずませて、

ベッドに座った。ドラッグストアで危険な目にあってから初めて、彼は、

ほんとうに安全を感じた。ポケットから、新聞と雑誌を取り出して、ベ

ッドに並べた。それから、立ち上がり、コートを吊るし、ハットはハン

ガーに掛けた。

ドアの横の壁の上に、2つのノブとダイアルが、6インチちょっとの

服の循環エリアになるように注意して配置した。明らかに、服がスピー

カー出力をカバーすれば、組み込みラジオを形作った。

加減抵抗器に見える、実際、そうである、ノブを回した。かすかな、

ハム音がスピーカーから聞こえて来た。チューニングダイアルを回して、

局がクリアで力強くなるまで、デューニングダイアルを回した。それか

ら、ボリュームを回して、一番低くした。いい音楽が聞こえてきた。ベ

ニーグッドマンのようだ、どの局だか分からないが。

ベッドに戻って、リラックスするために靴を脱ぎ、枕を叩いて、ベッ

ドの頭の部分に置いた。最初に、自分の雑誌『サプライジングストーリ

ー』を取り上げた。

また、表紙を、驚きをもって、よく調べた。表紙は、信じられないく

らいに同じ絵だったが、信じられないくらいに違う絵だった。

しばらく、それを眺めていたが、それほど突然ではない考えが沸いて

きて、すぐに目次のページを開かせた。一番下に、きれいにタイプされ

ていた。こんなふうに。

ボーデン出版社発行、LAボーデン、編集及び出版。

ケイスウィントン、編集長━━━

自分の名前を見つけるまでは、息を止めていたことに気づいた。ここ

がどこであれ、彼には、ちゃんと仕事があった。ボーデン氏も、ここに

いたが、彼の夏の別荘に、なにが起こった?今夜の7時数分過ぎに、文

字通り、彼の下から落ちて消えてしまった。

別の考えが浮かんで、ラブストーリー本をつかみ上げ、もう少しで破

ってしまうところだったが、目次のページを開いた。そう、ベティハー

ドレイは、編集長だった。しかし、困ったことがあった。雑誌が、ボー

デン出版社から発行されていることだ。この号、7月号は、フェアリー

社の発行と印刷されているはずだった。それは、単に、ボーデンがその

雑誌を買い取った日付だけの問題だった。8月号の発行でさえ、まだ、

フェアリー社のはずだった。しかし、これは些細なことだった。

重要なことは、ここが、なんとファマドユニヴァースは、ベティハー

ドレイが、ここにいるということだった。

ホッとして、ため息をついた。ベティハードレイが、ここにいるとい

うことは、たとえ、月の紫モンスターがいるとしても、そんなに悪いと

ころでないようだ。それに、もしも彼、ケイスウィントンが、まだ、大

好きなサイエンスフィクション雑誌『サプライジングストーリー』の編

集者なら、まだ、仕事はあって、食べて行けるのだ、ドルの代わりにク

レジットで支払われることは、それほど気にならなかった。

ラジオ放送は、突然、中断した、まるで、だれかが、レコード針を引

き上げたかのように。声が割り込んだ。

「特別ニュース公報、グリーンビルとその周辺の市民へ2度目の警告。

30分前のアルクトゥルスのスパイは、まだ、捕まってない。すべての

鉄道駅、道路、宇宙ポートは閉鎖され、1軒ごとの捜索が始まった。全

市民は、警戒するよう要求されている。

全員武装して、見たら殺せ!間違って撃つことはあっても、スパイを

逃して、なん百万人の地球人の命が奪われるよりは、100名の市民の

命が奪われる方がましだ。

少しでも怪しかったら、撃ち殺せ!

スパイの特徴は━━━」

息をひそめて、ケイスウィントンは、その特徴を聞いた。

「身長、約5フィート9インチ、体重、160パウンド、茶のスーツ、

白のスポーツシャツ、カラーなし、ハットなし、目は茶、髪は、ウェー

ブした茶、だいたい30━━━」

彼は、息をゆっくり吐いた。服を変えたことは、バレてないようだ。

傷については言ってなかった。店主は、自分が発砲した1発がヒットし

たことに気づかなかったようだ。

身体的特徴は、かなり近かったが、どんな服で、また、上腕に包帯を

巻いていることが知られてなければ、それほど危険はなかった。

もちろん、彼が盗みを働いた室の住人が帰って来て、自分のオックス

フォードブルーのスーツとストローハットが盗まれたことを報告すれば、

危険性はかなり増すだろう。

損失を補うために500クレジット置いて来たにも関わらず、もしも

放送を聞けば、それらを報告するだろう。彼は、カネを置いて来たこと

を、今、後悔した。ふつうのドロボーだったら、自分が盗んだものを補

うカネを置いて来ることはないので、そうしたことは、より当局の注意

を引くことになった。彼は、今、悟ったが、ふつうの室荒らしのように、

もっと別のものも盗むべきだった。スーツケースにあった3着のスーツ

を全部盗んでおけば、当局は、どの服を着ているのか推測するしかなか

っただろう。

つまり、当局が、その貸室でなにが起こったかを知れば、ふたたび彼

の特徴について、正確な情報を提供できることになる。

しかし、なんてことだ、彼は、どこへ逃げ込めばいい?見たら、殺せ!

彼は、真剣に、あきらめることを考えた。

そう、『見たら、殺せ!』命令は、明らかに、彼に自首させることを

目的としていた。ある程度、彼は、死の危険に直面して、説明する機会

も与えられないかもしれなかった、どう説明するか分かったとして。

道路も駅も監視されていても、ニューヨークに戻って、用事を済ませ

なければならなかった。しかし、ニューヨークはどうなっているのだろ

う?知ってるとおり、それとも別の?

ホテルの室は、風通しが悪く、暑かった。窓に行って、あけて、立っ

たまま、下の通りを眺めていた。ふつうの通りで、ふつうの人々だった。

そのとき、3頭の紫モンスターが見えた。手をつないで、劇場ロビーか

ら出て来て、通りを渡った。だれも、やつらに注意を払わなかった。

突然、彼は窓から下がった。それは、紫のものの1頭に、見覚えがあ

って、ドラッグストアで見たやつと同じだった。モンスターは、すべて、

彼には同じに見えた。しかし、やつらが人間に慣れてきたら、やつらが

そうあるように、彼を見た1頭は、明らかに、彼をふたたび認識するだ

ろう。

紫モンスターの光景は、突然の思い付きに、彼を身震いさせた。オレ

は正常?あるいは、おかしい?もしもそうなら、彼が見聞きしたものは、

大学の精神異常の授業で扱われるような、特別な症例になる。

もしも彼がほんとうにおかしいなら、彼が今いる世界もまぼろしにな

って、あるいは、彼の記憶も?

彼の心から、考えられるように、世界の間違った記憶を排除してみよ

う。宇宙船をやめて、月から来る紫モンスターもなし、クレジットでな

くドル、アルクトゥルスのスパイもなし、火星の地球植民地もなし。

すると、その世界は、彼がずっと慣れ親しんできた生活の場、慣れ親

しんできた世界、記憶通りの世界になる。彼の心のまぼろし?

しかし、もしも、これがほんとうの世界で、彼の記憶、今夜の7時ま

での記憶が間違っていたら、それらに彼は対応してゆける?彼は、アル

クトゥルスのスパイ?それは、ほかのなによりも、もっともあり得ない

気がした。

突然、ドアのすぐ外の廊下に、数人の重い足音がした。大声で命令的

に、ドアが叩かれた。

「警察だ!」と、声。

4 マド・マンハッタン

ケイスは、深いため息をついて、急いで考えた。ラジオがさっき、1

軒ごとの捜索が始まったと言っていた。たぶん、これは、その捜索だ。

ホテルにチェックインした者を、最初に、調べて行く。チェックインの

時間を別にすれば、疑われるようなことはない。

捜索されて、逃げなければならないようなものは?ある、彼のカネだ。

店主がくれたクレジット紙幣でないもの、ドルの通貨単位の財布や小銭

入れだ。

急いで、ポケットからおつりの小銭、25セントや10セント、1セ

ント硬貨を取り出した。財布から紙幣━━━10ドルが3枚に、数枚の

1ドル紙幣、クレジットでないものを取り出した。

ドアがまた、叩かれた、少し強く。

ケイスは、硬貨を紙幣で包み、小さくて硬い包みにして、窓のところ

へ行って、窓から突き出た棚の隅の見えないところに隠した。

それから深呼吸してから、ドアへ行って、あけた。

3人の男たちが、ふたりは警察の制服を着て、立っていた。制服のふ

たりは、リボルバーを手に持っていた。もうひとりのグレーのビジネス

スーツの男が、しゃべった。

「ソリー、サー。オレたちは、捜索中、放送を?」と、彼。

「もちろん」と、ケイス。「どうぞ、入って!」

ケイスがまだ話す前に、男たちは入って来た。警戒しながら。拳銃の

2つの銃口がケイスの腰をねらっていた。ふたりともまったく緊張して

なかった。グレーの男の冷たい疑るような目も、ケイスの顔から逸らさ

なかった。しかし声は、努めて、礼儀正しかった。「名前は?」

「ケイスウィントン」

「職業は?」

「編集の仕事。『サプライジングストーリー』の編集をしている」ケイ

スは、ベッドの上にある雑誌を、何げなく身振りでしめした。

彼をねらっていた銃口のひとつが、少し下がった。たぶん、1インチ

くらい。笑い顔が、輪から広がって、その後ろに平らな顔があった。

「そうか」と、彼。「あんたは、ロケットトークコーナーの担当者に違

いない。ロッキーティア?」

ケイスは、うなづいた。

「それなら、たぶん」と、警官。「オレの名前を覚えてる?ジョンギャ

レット、4通手紙を書いて、2通を載せてくれた」

彼は、すばやく、拳銃を左手に持ち替えると、まだ、ケイスをねらっ

たまま、右手を差し出した。

ケイスは握手した。「そう」と、彼。「中のイラストをカラーにして

くれと言って来た人だね、1ド」すぐに言い直した。「1クレジット、

値段を上げてでも」

男の笑い顔は、もっと広がって、拳銃を脇で回した。「そう!」と、

彼。「それが、オレ!あんたの雑誌のファンさ、ずっと前から━━━」

「銃をちゃんと上げて、巡査!」と、グレーの男。「注意して」

拳銃は、また、上がったが、巡査は、ニヤニヤしたままだった。彼は

言った。「この男は大丈夫、警部。もしも、彼が自分の身分を偽ってい

たら、オレが雑誌に送った手紙のことを知ってるはずない」

警部は、訊いた。「あんたの手紙は、載った?」

「ええ、ま、しかし」

「アルクトゥルスは、記憶力が非常に優れている。もしも編集者になろ

うとするなら、雑誌の過去の号もすべて調べるだろう」

巡査は、顔をしかめた。「ええ、ま、しかし」と、言って、右手でハ

ットを後ろにずらし、頭をかいた。

警部は、室のドアを閉めて、それに寄り掛かった。ケイスの顔と巡査

の顔を見てから言った。「しかし、そのアイデアはいい。巡査、ウィン

トン氏が本物かどうか、載ってないものを使って、チェックできる?」

巡査は、前にも増して、困った顔をした。ケイスは言った。「巡査、

最後に送った手紙を覚えてる?約1か月前だったと思う」

「確かに、あんたが言ってるのは、オレが提案した━━━」

「言わないで!」ケイスは、遮った。「オレに言わせて!あんたが言っ

たのは、コミックブックが絵をすべてカラーにして、パルプ雑誌より安

い値段でもやって行けるのに、なぜ、カラーにすることも、同じ値段で

はできないのか、理解できない」

銃口が、また、下がった。巡査は言った。「その通り!警部、オレが

言ったそのままだ。その手紙は、まだ、載ってない!この男は本物、そ

うでなければ、知らないはず。できない、でなければ━━━」彼は、ま

た、ベッドの上の雑誌を見た。「それが今月号に載ってなければ、オレ

は、まだ、それを見てない。今月号は、今日、スタンドに乗ったばかり」

「その通り」と、ケイス。「しかし、あんたの手紙は、載ってない!手

に取って、見れば!」

ギャレット巡査は、上司を見て、了解を得た。彼は、ケイスを回って

行って、雑誌を手に取り、ページをめくって、末尾のロケットトークコ

ーナーに来ると、目はケイスを見たまま、同時に、読み始めた。

グレーの男は、うっすらと笑いを浮かべ、肩のホルスターから短銃身

のリボルバーを出して、言った。「銃をしまって、今やってることに集

中しろ、巡査。バークとオレで警戒を続けるから」

ギャレット巡査は言った。「ええ、警部、サンクス」拳銃をホルスタ

ーにしまった。両手と両目が使えて、雑誌を楽に扱えた。

読者コーナーをまだ見ながら、ギャレットは言った。「中もカラーを

使った方がいいと思う、ミスターウィントン。そうすれば、ベムがもっ

と引き立つ!」

ケイスは笑った。「できることなら、そうしたい、巡査。しかしそう

すると、オレたちの本は、他社に勝てなくなる」

警部は、ふたりの顔を、不思議そうに見た。「なんの話?」と、彼。

「ベムって?本って?雑誌の話じゃなかった?」

ケイスは言った。「雑誌を本と呼ぶのは、パルプ雑誌の編集や出版で

は、共通の習慣、警部。たぶん、彼らは雑誌は本だと思ってるから。ベ

ムについては、ファンの間のスラッグで、語源は、昆虫の眼をしたモン

スター。ギャレット巡査が見ている表紙にいるのが、ベム」

「よく描かれている」と、巡査。「アルクトゥルスの第3惑星のベムの

1匹?」

「そのストーリーは、記憶通りなら」と、ケイス。「金星にいるやつ」

巡査は、心の底から笑った、ケイスが、とてもおもしろいジョークを

言ったかのように。ケイスは、なにがおもしろいのか分からなかったが、

いっしょにニヤリとした。巡査は、ロケットトークコーナーのページを

めくり続けた。

1分後に、顔を上げた。「ほら、ミスターウィントン、バーグマンが

書いたメインノベルが好きじゃないプロビンスタウンの男の手紙だが、

そんなたどたどしい男のことは、気にしないで!バーグマンは、外部の

作家として、最高さ、たぶん━━━」

「巡査!」警部の声は、氷のようだった。「あんたのフィクションの好

き嫌いを、聞いてるヒマはない。手紙のサインなり見出しだけ見て、今

月号にあんたの手紙があるかどうかだけを見ろ!そんなことに一晩中、

掛けられない!」

巡査は赤くなって、ページをめくった。

「ない!」彼は1分後に言った。「ここにはなかった、警部」

グレーの男は、ケイスに笑顔を見せて、言った。「あんたは、大丈夫

のようだ、ミスターウィントン。しかし、ルーチンとして、身分証は?」

ケイスは、うなづいて、財布を出そうとした。しかし、グレーの男は

言った。「待って、もしよければ━━━」

ケイスが気にしようがしまいが関係なく、後ろに回って、手をすばや

く動かして、ケイスのすべてのポケットを調べた。見たところ、財布以

外に、興味を引くものはなかった。彼は、それを取り出して、中身をす

ばやく調べ、返した。

彼は言った。「オーケー、ミスターウィントン。大丈夫だが━━━」

クローセットに行くと、ドアをあけ、中を調べた。ドレッサーの引き

出しも調べ、ベッドの下も見て、室じゅうをすばやく、しかし徹底的に

捜索した。

彼の声には、ふたたび、疑いの感触があった。「荷物がない、ミスタ

ーウィントン?歯ブラシさえない?」

「歯ブラシさえない」と、ケイス。「グリーンビルに泊まる予定はなか

った。しかし、ビジネスが考えていたより、長引いてしまって」

グレーの男は、捜索を終えた。彼は言った。「煩わして、申し訳ない。

徹底的な捜索が要求されていて、逃げようがなかったもので。そして、

あんたはここで正式に登録された。あんたとギャレット巡査が、いっし

ょに、あんたが誰か証明してくれた。そうでなかったら、もっとチェッ

クすることが多かった。しかし、なんとか」

彼は、うなづくと、もう一人の制服の男は、拳銃をホルスターに戻し

た。

ケイスは言った。「まったくオーケー、警部。疑いが晴れて、よかっ

た」

「あんたは、ここではオーケーだが、スパイが捕まったわけでない。グ

リーンビルからは出てないだろう。蚊一匹抜けられない非常線を張って

いる。アルクトゥルスが捕まるまでは、非常線を維持する」

「ニューヨークに戻るのに、問題は?」と、ケイス。

「そう、駅では、かなり細かい検問がある。通してもらうよう言うこと

はできる」彼は笑顔になった。「特に、警官の中に、あんたのファンを

見つけられれば」

「それは、ありそうもない、警部。朝までに戻りたいと考えている。そ

れだとオフィスに戻るのが遅すぎるので、気が変わって、今夜、戻るか

もしれない。かなり疲れていたので、ここに泊まろうとしたが、今、気

分は良くなった。ニューヨーク行きのつぎの列車は?」

「9時半だと思う」と、警部。自分の腕時計を見た。「あんたは間に合

いそうだが、すぐに、検問を通してもらえるかは分からない。そのつぎ

の列車は、朝の6時」

ケイスは顔をしかめた。「9時半の列車に乗りたい、警部、たとえば、

駅の検問にいるだれかに電話して、オレが捕まったり、列車に間に合わ

なかったりしないように保証してくれることは、可能?あるいは、行き

過ぎたお願い?」

「いや、できると思う、ミスターウィントン。ここから、電話しよう」

◇

10分後、ケイスは、駅に向かうタクシーの中にいた。30分後、彼

は、あまり混んでないニューヨーク行きの列車にいた。

彼は、深い安堵のため息をついた。最悪の、差し迫った危険は去った

ようにみえた。確かに、彼は、ニューヨークでは安全だろう。非常線を

通れたことが大きかった。それだけでなく、警官が去ってから、窓の敷

居に隠したカネを財布に戻した。警部の電話は、相手が誰だろうと、駅

の検問にいる警察官に、彼がすでに確認された身分証を見せれば、ふた

たび、捜査の対象にはしないことを約束してくれた。

そして、なにがどうなっているのか分かるまでは、これらの紙幣や硬

貨をあきらめたくなかった。それらは、たぶん、危険なものだったが、

一部は価値があった。店主は、1枚の硬貨に200ドルに相当するもの

をくれて、ほかの者はもっと高い値を付けるだろうと言った。なぜ、店

主は、25セント硬貨が、彼が支払ったよりももっと価値があると言っ

たのだろう?

しかし、50セント硬貨は━━━彼は、心の中で、肩をすくめた。推

測は、意味がない。なにがどうなっているのか分かるまで、待つしかな

い。そして、しばらくは、できるだけ注意することだ。ホテル代と列車

代を支払ったあと、彼には、まだ、240ドル相当のクレジットが残っ

た。これで、しばらくは、やって行ける。注意すれば、しばらくは。ク

レジットでない紙幣や硬貨は、小さく丸めて、ズボンの時計を入れるポ

ケットに押し込んであるので、買い物で、不注意に間違った硬貨を出す

ことはないだろう。硬貨は、紙幣で固く包まれていて、ガチャガチャ音

がすることはなかった。

それらを持っていることは、疑いもなく、危険だった。しかし、それ

らの価値よりも、もっと強い理由があった。それらは、彼が正気だとい

う、わずかな希望だった。彼の記憶は、彼の作りごとかもしれない。し

かし、それらの硬貨は、硬い物理的存在だった。それらは、ある意味、

少なくとも、彼の覚えていることは、ほんとうに事実だという証拠だっ

た。彼のポケットの小さなふくらみは、心のよりどころ、安心だった。

列車の窓の外の景色は、速度を上げて行き、グリーンビルの光はだん

だん小さくなって、ついには瞬いて、田舎の闇に消えて行った。

少なくとも、この瞬間だけは、彼は安全だった。2時間余りのあいだ、

2冊の雑誌と彼が買った新聞に、ゆっくり、目を通した。

新聞の見出しは、こうだった。

アルクトゥルス、火星を攻撃

カピ破壊

それは、ニュース、大きなニュースだった。注意深く読んだ、カピは、

火星に作られた地球の植民地だった。そこで建設された7つの植民地の

4番目で、1939年に作られた。1番小さい植民地だった。840人

余りの地球人の居住者がいた。全員殺された、と見られている。推定1

50人の火星人労働者と同様。

ここで、ケイスが分かったことは、地球からの移住者である居住者と

は別に、ネイティブな火星人もいるということだった。ネイティブな火

星人って、どんな?いつもの戦争の速報のような簡単な記事には、手掛

かりとなるものはなかった。たぶん、『ルナン』は、結局、まったく1

つの名前だった。紫モンスターが火星人で、月の住人ではないのだろう。

しかし、それよりももっと驚く重要なことがあった。記事を読んだ。

アルクトゥルスの宇宙船1隻が、宇宙防衛ラインを突破し、地球防衛

軍に見つかる前に、1発の魚雷を発射した。彼らはすぐに攻撃し、アル

クトゥルスは恒星間ドライブに切り替えたが、捕えて、完全に破壊した。

準備は、とニューヨークタイムズは言っている、報復のためになされ

た。詳細は、もちろん、軍事機密だった。

その論説の中には、多くの人や物の名前が登場するが、ケイスには、

なんのことか全く理解できなかった。よく知っている名前が、全く知ら

ない文脈に登場するのは、奇妙だった。例えば、ドワイトDアイゼンハ

ワー将軍が、金星部門担当だった。

この記事の最後は、攻撃されやすい都市の防衛力の増強を提案し、あ

とはケイスウィントンには全く不明のことが書かれていた。良く出て来

るが、全く不明のことは、繰り返し述べられる『全都市の霧中』、何度

か言及のある『裏切り者』と『夜歩き』だった。

メインの記事は、コラム欄が2つあって、ふつうとは違って、新聞を

前から後ろへ読んで行き、見出しはすべて見て、おもしろそうだったり

変わったストーリーの最小限のところを読んだ。ふつうの生活の詳細と、

驚くほど違いがなく、特に、国内の事柄に関しては、ほとんど違いがな

かった。

社会欄のニュースは、彼はいつも読む習慣があったので、そこに登場

する名前の多くは分かったし、疑いもなく、認識できた。セントルイス

は、1つのメジャーリーグのトップで、新しいヨークが、もう1つのト

ップだった。それは、彼は覚えていたが、正確なパーセンテージが同じ

だったかどうかは確信がなかった。広告は、みんな馴染みのあるもので、

価格が、ドルやセントでなく、クレジットである以外は、同じだった。

子ども向けの宇宙船や原子力おもちゃはなかった。

彼は、広告を特によく調べた。住宅事情は、覚えているものより、か

なり良かった。それは、たぶん、『火星への移住』という宣伝文句で売

り出されているアパートや家の供給のせいだろう。セール広告が金星コ

ロニーだったり、別のものが月のものだったりした。

1時少し過ぎに、時刻表通りなら、列車は、グランドセントラル駅に

着く。ケイスは、もっと詳細はあとで調べることにして、新聞を丸めた。

まだ読んでない2冊の雑誌が、すごく気になった。

徐々に、列車が速度を落として駅に入ると、ケイスはいつもと違うな

にかに気づいた。指で数えられないなにか違うもの、その場所の雰囲気

にあるなにか。明かりがなかったわけではなかった。駅には、通常の明

かりはあった。たぶん、彼が覚えているよりも、もっと多くの明かりが

あった。

また、彼は、乗って来た車両の客が1/4だけで、混んでなかったこ

と、そして、降りるとき、その車両が、客が降りて来る唯一の車両であ

ることに気づいた。すべての赤帽は、仕事を終えて帰っていた。

ケイスのすぐ前を、背の低い男が、3つのスーツケースを、両手と脇

で苦労して運んでいた。いかにも重そうだった。

「ひとつ持つ?」と、ケイス。

背の低い男は言った。「ありがたい、サンクス」声には、感謝の気持

ちが込められていた。重いスーツケースの1つをあきらめて、ケイスに

渡した。そして、ふたりは、列車の間のセメントの歩道を降りて行った。

ケイスは言った。「今夜は、人が少ない?」

「最終列車だからだと思う。そんなに遅くは、走らせるべきでない。家

に帰れないとしたら、列車に乗る意味がないだろ?そう、朝にいいスタ

ートを切りたいが、長期的になんの意味がある?」

ケイスは言った。「それほどの意味は」そして、なんの話なのか疑問

に思った。

「昨夜、87人殺された!」と、背の低い男。「少なくとも、それだけ

の死体が見つかった。川になん人入ったのか分かっていない」

「ひどい!」と、ケイス。

「それが、ふつうの平均的な夜。少なくとも、100人が殺される。た

った一晩で!なん人が、路地で薬漬けにされて、殺されないで殴られて

いるか分からない」彼は、ため息をついた。「ブロードウェイさえ、安

全だったときを覚えている」

彼は、突然、立ち止まり、スーツケースを置いた。「少し休もう」と、

彼。「先に行きたいなら、置いて行っていい」

ケイスは、運んでいたスーツケースを置くチャンスができて喜んだ。

左肩を負傷していたので、運んでいた右手を替えられなかったのだ。ス

ーツケースの取っ手で、締め付けられていた右手を伸ばした。「別に急

いでない」と、彼。「家に帰るのを、急いでない」

背の低い男は、すごくおかしいことを言ったかのように、笑った。ケ

イスは、あまり関わりたくないかのような笑いを浮かべた。

「そうさ」と、背の低い男。「急いで帰らなくていい」手で自分の太腿

をぴしゃりと叩いた。

ケイスは言った。「うう、しばらくニュースを見てなかった。あんた

は?なにかニュースがあった?」

「ああ、ちょうど1つあった!」背の低い男は、急に怖がって、死ぬほ

ど真顔になった。「国内に、アルクトゥルスのスパイがいる。あんたも

聞いたはず、夕方早くのこと」彼は、少し震えた。

「いや、聞いてない」と、ケイス。「詳細は覚えてる?」

「グリーンビルの北部の町、オレたちも通って来た。覚えてない?列車

のすべてのドアはロックされ、チェックされた者以外、だれも乗れない

ようにした。駅じゅう警官とガードマンでいっぱいだった」

ケイスは言った。「オレは停まっているあいだ、居眠りしていたらし

い。グリーンビルと言った?」

「そう、グリーンビル。そこで降りないでよかった。駅じゅう大騒ぎだ

った」

「そいつは、なぜ追われることに?」と、ケイス。

「ニセの硬貨を売ろうとしたらしい。アルクトゥルスが偽造した硬貨で、

製造年が間違っている」

「おお」と、ケイス。あのときの50セント硬貨は、それだったのだ。

頭が良ければ、その現在価値やありうる価値にも関わらず、硬貨の残り

は、すべて下水道からなにかに捨てていただろう。さもなければ、たぶ

ん、彼は、グリーンビルにいたときにそうしたように、窓の敷居に置い

たままにしていただろう。

いや、だめだ。それは、まずいことになる。もしもそれが発見されれ

ば、彼に辿り着く。ホテルの宿帳には、本名を書いたし、幸運にも、別

の理由で、室に来た警官にも、本名を告げた。そう、室の外の窓の敷居

に隠した硬貨が見つかれば、捜索の手は、ニューヨークにいるケイスウ

ィントンに伸びて、どのように入手したのか説明しなくてはならなくな

る。窓の敷居に隠した硬貨を財布に戻すときは、そこまで考えてなかっ

たが、その硬貨で、また、儲けようとしたのは、少し向こう見ずだった

と考えていたが、今、そうしようとしたことが、逆に、いかにラッキー

だったかに気づいて、冷や汗をかいた。

彼は訊いた。「スパイをニセ硬貨で発見して、どうやって捕まえる?」

「捕まえるだと!」背の低い男は、見るからに、ショックを受けたよう

だ。「だめだ、アルクトゥルスを捕まえることなどできない。殺すだけ

だ。実際、殺そうとした。店主と、近くにいたムーニーが━━━しかし、

どちらも取り逃がした」

「おお」と、ケイス。

「そのせいで、グリーンビルで2・30人殺されたと賭ける!」と、背

の低い男。憂鬱そうに。手をこすり合わせると、2つのスーツケースを

持ち上げた。「あんたが良ければ、このあとは、オレひとりで運んで行

ける」

ケイスは、もう1つのスーツケースを持ち上げて、ふたりは、駅のロ

ビーへ向かった。

「小屋が残っていることを祈ろう!」と、背の低い男。

ケイスは、口をぽかんとあけて、そして、閉じた。なにか質問しても、

それが知っていることなら、知らないふりをしなければならないかもし

れなかった。それで、ユーモラスに暗い声で、「たぶん、ないかも」と

言った、それなら、言ったことが間違っていても、ジョークと受け取っ

てもらえるからだ。

しかし、背の低い男は、うなづいて、曖昧に同意しただけだった。ロ

ビーの近くに来ると、赤帽がいた。3つのスーツケースを赤帽に渡して

から、ホッとして、ため息をついた。

「小屋?」と、赤帽。「少し残ってる」

「よかった!2つ、お願い!」と、背の低い男。それから、ためらいな

がらケイスを見た。「これは、あんたの分じゃないんだ。まだ、座って

る者たちがいる」

ケイスは、闇の中を綱渡りしている気がした。小屋を選ぶか、座るの

を選ぶか、どんな意味がある?どちらも、イヤだった。

彼は、遠慮がちに、言った。「その辺を、ぶらついて来る」

いくつかのドアを通って、駅のメーンホールに来ると、驚いて、小屋

を見た。長く、順序良くに並んだ、軍隊ふうの小屋の列があった。列の

あいだを通る廊下を除いて、全体のフロアの驚くほど広い空間を小屋が

占めていた。小屋にいるほとんどが、横になって眠っていた。

住宅不足が、この悲惨を招いた?いや、違う、それはあり得ない。ポ

ケットにあるニューヨークタイムズの貸家広告の数から言って、あり得

ない。しかし━━━

背の低い男は、ケイスの肩に触った、たまたま、ケガしてる方だった

ので、ケイスは跳び上がった。背の低い男は、それには気づかず、言っ

た。「ちょっと、待って、ポーター!」と、数歩先に行っている、赤帽

に。

彼は、ケイスに近づいた。「うう、もしもクレジットが足りないなら、

ミスター、少し貸してあげられるけど」

「サンクス」と、ケイス。「しかし、ただ、走りたいだけ」

「外に出る、ということ?」ホラーと驚きが、男の顔に浮かんだ。

彼は、また、間違ったことを言うかもしれなかった。それが、なんな

のか分からないが、なぜ、グランドセントラル駅に小屋があるのか、こ

こに泊まるかどうかが、なぜ重要なのか?とにかく、背の低い男から早

いところ遠ざかった方がよさそうだった、彼が疑いを持っていないあい

だに、疑惑が生じる前に。

「もちろん、違う」と、彼。「そんなバカじゃない。ここで会う予定が

あって、そいつを捜さなくてはならない。たぶん、あとで小屋を借りる。

しかし、今は、眠れそうにない。心配しないで!クレジットを貸してく

れると言ってくれたことを、ありがとう。しかし、たくさん持っている

から」

質問される前に、急いでその場をあとにした。駅のメインホールの明

かりは、薄暗かった。明らかに、明るい光が彼らの目にギラついて、眠

りをさまたげないようにするためだった。ケイスは、薄暗がりで、行く

方向を判断して、眠っている者たちを邪魔しないように、できるだけ静

かに歩いて行かなければならなかった。42番通りの出口を目指した。

◇

そこに近づくと、ふたりの警官が、ドアの前に立っているのが見えた。

しかし、今、止まることはできなかった。彼が近づくと、警官は、見

ていた。警官のいるドアへ、まっすぐ歩いて行った。ここで急に歩く方

向を替えたら、まっすぐ行くよりもっと警官の注意を引いてしまうだろ

う。遠くから見ていて分かったが、ここで外へ出ようとしても、許され

そうになかったので、ガラスから外を見る振りをした。

なに気なく、歩いてゆくと、ドアはガラスの外から、黒のペンキで塗

られていた。

ふたりの警官の大きい方が、ケイスが近づくと話し掛けた。声は、敬

意を払っていた。

「拳銃は、サー?」

「ない」

「外は、かなり危険。あんたに留まるよう、命令する権利はないが、助

言はできる」

ケイスは、安心を感じた。怖かったが、ここにいる気はなかった。理

由はなんであれ、グランドセントラル駅で、夜をムダに過ごしたくなか

った。

しかし、警官の言う意味は、なんだろう?危険?最終列車で夜遅く到

着した、なん千人の者には分かって、彼には分からない危険は、どんな

危険?ニューヨークになにが起こった?

今、戻るには、彼にとっては、もう、遅すぎた。その上、ぼんやり考

えていたが、状況がはっきりするまでは、どこにいても危険だった。

彼は、できるだけ、何げなく言った。「すぐ近くだし、大丈夫!」

「それは、あんたの自由だが」と、警官。

もうひとりは、ニヤニヤしていた。「あんたの葬式を出すことになら

なきゃいいんだが。オーケー、ミスター」彼は、ドアをあけた。

ケイスは、もう少しで後ずさりするところだった。ドアのガラスは、

外から黒のペンキを塗られていたわけでなかった。外は、黒だった。今

まで見たことのない、漆黒の闇だった。かすかな光さえ、どこにもなか

った。駅の薄暗い明かりでは、この黒を切り裂くことなど、まったくで

きそうになかった。下を見ると、開いたドアの端から、1・2ヤードの

足元の歩道の舗装は見れた。

そして、外の黒が、少し、ドアから駅へ流れ込んでいて、まるで、闇

ではなく、手でさわれる黒、ガス質の黒のように見えるのは、ただの想

像なのか?単なる明かりの欠如以上のなにかであるかのように?

しかし、それがなんであれ、彼はその正体を知らないと、認めること

はできなかった。それがどこへ導くとしても、ドアを通って行かなけれ

ばならなかった。

歩き出すと、ドアは、彼のうしろで閉まった。クローセットの中へ歩

き出したみたいだった。灯火管制を越えた、灯火管制だった。このこと

が、彼は思い出した、ニューヨークタイムズの『霧中』だったのだ。

見上げたが、星や月らしきものはなかった。グリーンビルでは、少な

くとも、明るい月夜だった。

ドアの外へ2歩、歩き出して、うしろを見たが、なにも見れなかった。

ガラスの光の面さえ見えなかった。しかし、ぼんやりとは光っていて、

闇へ進んで行っても、こんなふうには見れるはずだった。もちろん、ガ

ラスが、ほんとうに外側から黒のペンキで塗られているのでない限り。

近づいてみると、とてもぼんやりした四角形として見れた。もっと近づ

くと、手に触れた。それよりもっと離れると、まったく見えなかった。

1歩、踏み出すと、見えなくなった。ポケットからマッチ箱を出して、

1本擦った。手を伸ばすと、光のかすかな1点は見えた。目から2フィ

ートでは、はっきり見えた。しかし、それより離れると、もう見えなか

った。

マッチは燃え続け、指の先まで来たので、下に落とした。歩道かどこ

かに落ちても、燃え尽きたかどうかさえ分からなかった。たぶん、コン

クリートの上で燃え尽きたのだろう。

彼は、今、駅内の小屋へ戻りたかった。しかし、ふたたび戻るには遅

すぎた。外に注意を集中させた。しかし、なぜ、背の低い男の助言に従

わなかったのだろう?みんなを真似た方が、ずっと安全だった。

ビルの壁に触りながら、手探りでたどりながら、西に向かって歩き出

し、バンデルビルト通りの角を目指した。目を大きくあけて、黒に集中

しながら、同時に、目を閉じても、同じようにうまくできるようにしな

がら。盲目の男の気持ちが、今、分かった。つえで、見えない歩道を叩

きながらなら、なんとかできそうだった。しかし、目の見えるイヌは、

うまくできそうにない。ネコでさえ、足くらいしか見えない、この黒の

霧の中では難しい。

手探りの手が、ビルの角で、空を切った。この先、進むか、迷った。

駅に戻ることはできない。しかし、歩くのを休んで、ビルに寄り掛かっ

て、朝まで待っては?朝になれば、黒の霧は消失するなら。

ビレッジにある彼のアパートまで辿り着ければ、まったく問題なかっ

た。タクシーは、走ってなかった。合理的に考えて、それ以外の移動手

段はなかった。まったくのバカか、彼のように、無知な者が、そして、

それらのカテゴリーに全く含まれない者たちが、こんなふうに、どこか

へ行こうと試みるのだろう。

彼は、歩道に戻ることに決めた。巡回パトロールに、なぜ駅にある小

屋に泊まらないで、近くをブラついているのか、訊かれるかもしれない。

そう、座って夜を明かすのはだめだ、ここでは、出発点とあまりに近過

ぎる。もっと離れた場所で訊かれたら、少なくとも、駅から家に帰る途

中だと答えることができる。

それから、足が動く方向へ、ビルから角へ、そして、通りを渡ろうと

した。なにかが走ってきても、分からなかっただろう、レーダーでもな

い限り。その考えが、通りのもう半分を渡るのを、急がせた。レーダー

もなしに、走って来るなにかをどう知る?

少し下った、外側に、カーブが見えた。彼は気を取り直し、歩道を横

切って、手を交差させた。42番通りに沿って、右手をガイドに、ビル

を触って、ふたたび歩けるように。

42番通りは、タイムズスクエアやブロードウェイから数ブロックに

あり、歩いて行けた、このような月夜でも━━━月は出てなかった。そ

こには、きっと、紫モンスターの会社があるのだろう。ここにもある?

そのことを疑問に思うのは、やめた。

耳を研ぎ澄ましていたが、聞こえてくるのは、彼自身の足を擦る、や

わらなか音だけだった。無意識のうちに、このぞっとする静寂を、でき

るだけ乱さないように、つま先で歩いていた。

マディソンまでの短い1ブロックを歩き切り、渡って、5番通りを目

指そうとした。

彼は、どこへ行こうとしている?疑問に思った。タイムズスクエア?

なぜ、だめ?

ビレッジは、問題外だった、あまりに遠すぎて、このようなヘビ歩き

では、一晩中かかっても辿り着けなかった。しかし、どこかへ、方向を

定めなければならなかった。なぜ、物事の中心ではだめ?もしも、ニュ

ーヨークにどこかへ開かれたなにかがあるなら、そこへ向かうべきだろ

う。

どこかへ、辿り着くために、この手でさわれる黒の外へ。

通り過ぎるときに、ドアをチェックすることにした。すべて、鍵が掛

かっていた。それを始めて、ポケットにボーデン出版社のオフィスの鍵

があったことを思い出した。それは、ここから、わずか3ブロック南だ

った。しかし、だめだ。ビルの外側のドアは、鍵が掛かっているだろう。

その鍵は持ってなかった。

5番通りを渡った。渡るとき、左には、公立図書館があった。通りを

横切りながら、そこまで足を延ばして、夜の残りをそこで過ごそうか考

えた。そうしないことにした。タイムズスクエアを歩きながら、だんだ

ん目的地が定まりつつあった。たしかに、宇宙の中心には、無料宿泊所

がいくつかあるだろう。それが、ただの明かりのついた地下鉄の入口だ

ったとしても。

5番通りから6番通りへ。長い1ブロックがあって、ここをアメリカ

通りと呼んだらどうかと思った。しかし、その長さのどこも、鍵の掛か

ってないドアはなかった。すべてを試した。

6番通りを横断して、ブロードウェイに入った。

別のドアを試した。ほかのドアと同じに、鍵が掛かっていた。しかし、

彼が足を止めて、ノブを回した、わずかな瞬間、グランドセントラル駅

を出て以来、初めて、自分の足音でないものが聞こえた。

それは、彼の足音のように、やわらかく注意深い足音だった。内側の

なにかが、その足音には危険があると教えてくれた、死につながる危険。

5 夜歩き

足音が、擦れて近づいて来たとき、彼は凍ったように立ち尽くした。

だれであれ、それがなんであれ、彼の方で引き返して、別の方向へ戻ら

ない限り、出会いを避けることはできなかった。ケイスに突然分かった

ことだったが、それは、1次元の世界だった。ビルの壁に沿って進む方

向を決めている、彼と未知の者にとって、前に進むか、後ろに戻るかの

2つしか選択の余地はなかった。ヒモの上を這うアリのように、どちら

かが引き返さない限り、出会って進むしかなかった。

そして、戻ることを決心する前に、もう、時すでに遅かった。つかも

うとする手が伸びて来て彼に触れ、哀れっぽい声が聞こえて来た。「オ

レを襲わないでくれ、ミスター!オレには1クレジットもねぇ!」

ケイスは、安心して、ため息をついた。「オーケー」と、彼。「オレ

はじっと立ってるから、回って行け!」

「わ、分かった、ミスター!」

手が軽く触れてから、男が過ぎる際、強いアルコールのにおいがして、

彼をオェッとさせた。闇の中で、つぶやく声が聞こえた。

「ちょうどバカ騒ぎ中」と、声。「ローリングはすでに2時間前に終わ

った。チップを賭けてもいい、夜歩きは終わった。ギャングたちは、タ

イムズスクエアにはいない。行く方向に、こだわるな!これは警告!」

男は、彼を過ぎたが、まだ、ケイスのすそをつかんでいた。

「あんたを襲ったのは、あいつらか?」と、ケイス。

「あいつら?ミスター、オレは生きている?夜歩きに襲われたら、オレ

は生きているか、逆に訊きたい」

ケイスは言った。「その通り!忘れていた。そう、たぶん、この方向

は行かない方がいいかもしれない。地下鉄は、あいている?」

「地下鉄?あんたは、ほんとうに、トラブルに会いたいらしいな!」

「安全な場所は、どこ?」

「安全?長いあいだ、そんな言葉を聞いてなかった。どういう意味?」

酔っぱいの笑い声を出した。「ミスター、オレは惑星直列の日に、火星

と木星の間にいた。船員は、エアロックを閉める前の最後の儀式だと言

った。この霧中の周りのゴミ溜めや夜歩きの役を演ずるのは、あのとき

に戻ったみたいだ」

ケイスは言った。「オレが夜歩きでないと、どうして分かる?」

「からかってるのか?男が夜歩きになれるのは、そいつがギャングども

とアームロックしてビルからビルへあさり歩き、叩いているのを聞いた

ときだ。こんなときに外出してるオレたちは、バカだ。あんたとオレ、

どちらも。もし、オレが酔っていたら━━━マッチある?」

「ああ、箱でよければ、ホラ、あんたは━━━」

「オレは、手が震える、金星湿地熱で。火をつけてくれる?霧が消えた

とき、安全な場所を教えられる、夜の残りを、安全に過ごせる場所」

ケイスは、マッチを箱の

縁で擦って、火をつけた。突然の炎が、黒の

霧に、半径1フィートのグレーの影を作った。ぞっとするような目をし

た、

怖ろし顔が浮かび上がり、バットを振り上げていた、バットは、火

がついた瞬間に振り下ろされた。攻撃をかわす時間はなかった。ケイス

は、その瞬間、本能的に同時に行動することで、無事だった。ブローの

下をかいくぐって、マッチの炎を

醜い顔に突き刺した。

男の腕は、バットではない、ケイスの頭にかするようにヒットした。

その衝撃で、バットは手から落ち、歩道に当たって、ドスンと音がした。

そのとき、ふたりは必死に闇の中で取っ組み合って、手で強くケイス

の喉を締め付け、汚い息を顔に吹きかけ、もっと汚い言葉を耳につぶや

いた。彼は、締め付けて来る腕を、ぐいと引いて自由になると、ステッ

プバックして、パンチを放った。手首は、闇の中に突き刺さった。

相手が倒れる音がした。ノックアウトではなかったが、まだ、ぶつぶ

つ言っていた。その音の向こうに、ケイスは3つの明かりを見て、すぐ

にステップバックして、壁から離れて、闇に隠れた。音を立てないよう

に、静かに立っていた。

男がこっちにやって来る、荒々しい息使いが聞こえた。1分間、その

息使いだけが、この世の唯一の音だった。

それから、別の、新しい音がした。それは、別の種類の音だった。遠

くで、100人くらいの盲人たちが杖で叩くソフトな音だった。まるで、

盲人の集団が、闇の中で叩いているように。音は、ケイスが向かおうと

していた、ブロードウェイやタイムズスクエアの方向から来た。

押し殺したようなつぶやきが聞こえた。「夜歩きだ!」それから、さ

っきの攻撃者が消えたあたりから、急いで擦れるような足音。彼の声は、

もはや、ののしっても好戦的でもなかった。濃い闇から戻って、言った。

「逃げろ、パル、夜歩きだ!」

叩く音がだんだん大きくなって、近付いて来たとき、引きずったりバ

タバタする足音は、消え去った。音は、信じられないくらいのスピード

で、近付いて来た。

夜歩きって、なに?人間?今まで見聞きしたり本で読んだ断片のピー

スを、つなぎ合わせようと試みた。怖がってる顔をした男は、なんて言

った?ギャングどもとアームロックしてビルからビルへあさり歩き、叩

いているのを聞いた。人間、それとも別のもの?殺し屋たちの組織され

たギャングで、霧中の通りをあさり歩いているに違いない。ビルからビ

ルへ、お互いの腕をアームロックして、叩く杖を案内に、長い列を組ん

で。

杖も武器なのか?それで叩く以外に、別の武器もあるのか?

叩く音は、わずか数ヤードに迫っていた。闇の中を歩くスピードより

ずっと速かった、ほとんど走ってる、組織化されたスピードだった。

ケイスは、もう、待っていられなかった。振り返って、ビルの並びの

線に対角的に走り出した。手がぶつかって、ざらざらしたもにに触れる

と、それと平行に走った。目に見えないものが降って来る危険にも関わ

らず、走った。

闇の中を走る危険よりも、背後に迫って来るものの危険の方が大きか

った。怯えた顔の男の声が含む恐怖は、伝染性があった。その男は、ど

んなに不潔だろうと、もはや、卑怯者ではなかった。彼は、夜歩きがな

んなのか知っていて、怖れていた。ひどく、怖れていた。彼自身も殺人

者であり、叩く音が来たとき、ライオンの群れに囲まれたジャッカルだ

った。

ケイスは、30歩から40歩のペースで走り、止まって、耳を澄まし

た。背後の音は、少し遠ざかった。彼があえて走れば、やつらは追いつ

いては来ない。そのとき、逆の方向から、彼が走って来た方向から、怖

ろしい、しゃがれ声の悲鳴が聞こえて来た。彼は思った、そしてそれを

確信した、その声は、怖ろし顔の男の声だった。悲鳴は、死の苦しみの

高いピッチまで上がり、それからバタバタして、静かになった。怖ろし

顔の男は、なにに向かって走った?死因は?ケイスは、怖ろし顔の男は

死んだと、確信した。死の苦しみの果てに?それは、まるで、ジャッカ

ルはライオンから逃れたが、ボアの大蛇に絞め殺されたかのようだった。

巨大な大蛇に絞め上げられ、死ぬ前の最期の長い悲鳴を上げた。

ケイスウィントンの後ろ髪が、首の後ろにちくちく痛んだ。その瞬間、

右腕を明かりにさらした、明かりが照らすものがなんであろうと。今、

恐怖がどんなものか知った。喉でたっぷり味わった。

背後に、叩く音。ダッシュすると、5か10ヤードでなく、20ヤー

ド離れる。また、走るか、走り続ければ、一定の距離を保てる。しかし、

なにに向って走っている?

怖ろし顔は、ビルの並びに沿って走っていた。そこで、なにに捕まっ

た?ケイスは、対角的にカーブに向って走り、通りへ下りた。それから、

カーブに平行に、走って回り、夜歩きの叩く列から、ふたたび、離れよ

うとした。また、30歩から40歩のペースで走り、止まって、耳を澄

ました。そう、また、叩く音は彼のさらに背後になった。

あるいは、それは?瞬間、方向を勘違いして、闇を回って、同じとこ

ろに戻ったように思えた。そのとき、事実に気づいた。叩く音は、背後

に聞こえ、前方にも、叩く音が聞こえた。

2つの列があり、逆方向から追い詰めて、彼は、間に挟まれていた。

それが、やつらの狩りのやり方だった。獲物がどこへ行こうと、さえぎ

って追い詰めて行く。叩く音で獲物に逃げる方向を教えてしまっては、

どう捕まえるのか疑問に思っていたが、今、ようやく分かった。

立ち止まった。心臓の動悸が早くなった。夜歩きは、その正体がなん

であれ、彼は、列に挟まれた。どこにも逃げ場はなかった。

◇

そこに立ったまま、ためらっていた。背後の叩く音が、前方の叩く音

より近くなり、あまりに接近したので、なにかしなければならなかった。

立ったままでいれば、1分以内に捕まる。前か後ろに走っても、もっと

早く捕まってしまう。

右方向を向いて、通りの南側のビルの並びの方へ走った。怖ろし顔が

死に至った地点の逆側だった。カーブについては、心配してなかった。

足で捜している時間はなかった。そこへ行ってみて分かった。足でさぐ

ったり、歩道を突っ切って、一番近いビルの正面に数歩踏み出した。一

旦止まって、耳を澄ました。叩く音は、右も左も同じ距離だった。

ドアに向かって、進んだ。ドアノブを見つけて、鍵が掛かっているか

ではなく、内側からあけられる場所にあるか確認した。脇のガラスに、

こぶしをスウイングした。

ナックルをひどく傷つけてもおかしくなかったが、傷つかなかった。

その幸運に勇気をもらって、内側に手を伸ばせるよう、ガラスをこわし

て、小さな窓をあけた。窓ガラスの残りの部分は、ドア枠からヒビが入

ったり、落ちたりしないようにした。

ガラスの内部に、厚いカーテンが降ろされているのがチラリと見えた。

急いで手を伸ばし、ドアノブを回して、つまづきながら中へ入った。

ドアを背後で閉めると、中の明かりに目がくらんで、ほとんどなにも

見えなかった。

声は言った。「止まれ!動くと撃つ!」

ケイスは止まり、肩より上に両手を上げた。目が見えるようになるま

で、目をまばたいた。小さなホテルのロビーにいた。デスクの向こう、

12フィート離れたところに、とても驚いた様子の顔が真っ白な事務員

がデスクに寄りかかっていた。手には、ノズルがキャノン砲のように見

える、繰り返し撃てるショットガンを持って、真っ直ぐにケイスの腰を

ねらっていた。事務員は、ケイスより息が荒かった。

声は少し震えていた。「近づくな!出て行け、すぐに、出て行け!あ

んたを撃ちたくはないが」

どちらの方向にも動かず、手も下げないまま、ケイスは言った。「で

きない。夜歩きが、今、外にいる。もしもドアをあけて、外へ出たら、

やつらが入って来る」

事務員の顔は、さらに、白くなった。1秒間、彼は、怖ろしすぎて口

がきけなかった。そのあいだ、ふたりとも、叩く音を聞いた。

事務員の声は、気づいたとき、ささやきより少し大きい声だった。

「ドアのところへ行って寄り掛かって、壊れたガラスから明かりが漏れ

ないように、カーテンで覆って」

ケイスは、後ろに戻って、ドアに寄り掛かった。

ケイスと事務員は、黙ったままだった。ケイスは、汗をかいた。夜歩

きは、ガラスの穴を見つけるだろうか?あるいは、なんとなく感じたり

するだろうか?ナイフか弾丸、あるいは、なにかが穴を通って、彼の背

中に突き刺さるだろうか?肌がムズムズした。時間がのろのろ過ぎた。

しかし、穴を通って、なにもやって来なかった。

その瞬間、叩く音が大きくなって、もごもご言う声がした。人間の声

に思えたが、確信はなかった。それから、音が消えた。

ケイスも事務員も、外の音が消えてから、少なくとも3分間は、動か

ず、口をきかなかった。それから、事務員は言った。「やつらは、行っ

た。さぁ、外へ出ろ!」

ケイスは、声を下げたまま、事務員にぎりぎり聞こえるように言った。

「まだ、近くにいる。外へ出たら、捕まるだろう。オレは、泥棒じゃな

い。銃も持ってない。そして、カネならある。壊した窓ガラス代は、払

いたい。空きがあれば、ひと室、借りたい。もしも、空きがなければ、

ロビーに一晩、居させてもらうフェアな料金を払いたい」

事務員は、疑わしそうに、彼を見た、銃は上げたままだった。

それから、訊いた。「外でなにを?」

ケイスは言った。「グリーンビルから来た。最終列車で、グランドセ

ントラル駅に着いた。弟が病気の一報で、12ブロック先の家に帰ろう

とした。外へ出たら危険なことを知らなかった。今、それが分かった。

朝になってから出発すべきだった」

事務員は、彼を近くで調べた。それから、言った。「手は上げたまま」

ショットガンは下げて、カウンターの上に置いた。しかし、手はそれに

触れたまま、指を引き金のガードの中へ入れたまま、もう一方の手で、

デスクの後ろの引き出しから拳銃を出した。

彼は言った。「後ろを向け!背中をこちらへ!銃がないか確認する」

ケイスは、後ろを向いて、静かに立って、事務員がカウンターの端を

回って来る音を聞いていた。事務的な拳銃の先が彼の背中の1か所に押

し付けられて、事務員の手がポケットを軽くさぐっているあいだ、さら

に静かに立っていた。

「オーケー」と、事務員。「あんたは大丈夫のようだ。とにかく、チャ

ンスをやろう。イヌを外に放したくはない」

ケイスは、やっと安心して、ため息をつき、こちらを向いた。事務員

は、デスクの向こうへ歩いて行き、銃は、彼をねらってなかった。

彼は、訊いた。「窓ガラス代は?空きがあるなら、室代は?」

「ああ、室はある。2つで、100クレジット。しかし、最初のものに

ついては、手助けが要る。雑誌やポケットブックのラックを動かして、

ドアのところに移動するので手助けしてもらいたい。ガラスの壊れたと

ころを十分ブロックして、カーテンがめくれるのを防げる。カーテンが

めくれなければ、外から壊れたところは見えない」

「いいアイデア」と、ケイス。ラックの一方の端を、事務員はもう一方

の端を持って、持ち上げることなく、ドアまで滑らした。

ケイスは、マガジンラックにあるポケットブックの、いくつかのタイ

トルが目に入った。1冊は特に━━━そのタイトルは、『霧中は価値が

あったのか?』なん冊かは、室へ持って行って、読みたかった。本は、

2・5クレジット。1クレジット10セントで計算すると、妥当な値段

だ。

同じように、窓ガラス代とホテル代の、100クレジットは10ドル

は、かなり、リーズナブルだ、いや、ほとんどバーゲンだった。ほとん

ど?いや、正真正銘のバーゲンだ。もしも今夜これから、42番通りの

霧中へ出て行けと言われたら、室代に1000ドルでも、持ってるクレ

ジットすべて払うだろう。

小さなミステリーに気づいた。彼がよく知ってることは、42番通り

の南側、6番通りとブロードウェイのあいだには、ホテルはなかった。

特に、安い、このようなホテルは。つまり、彼がいた場所には、いかな

るホテルもここにはなかった。だから━━━

彼は、あれがどうしたという考えはやめて、デスクにいる事務員に従

った。登録カードにサインした。財布から100クレジット紙幣を出し

て、さらに、その上に50クレジット紙幣を置いた。

彼は言った。「読むために、ポケットブックを2・3冊ラックからも

らうつもり。釣りは取っておいて!」それは、換算すると、事務員に4

ドルプラスチップを渡したことになる。

「ええ、サンクス、ミスターウィントン、これが鍵、307号室、3階

正面。階段で上がれば、すぐ分かる。日没で鍵を閉めるので、ベルボー

イはいない。オレはガードマンとして、ここにいなければならない」

ケイスは、うなづいて、鍵をポケットに入れた。彼は、歩いて、本と

雑誌のラックに戻った。

最初に、『霧中は価値があったのか?』を取り上げた。間違いなく、

読みたい本の筆頭だった。彼は、ほかのタイトルも目で追った。なん冊

かは馴染みがあり、なん冊かは馴染みがなかった。

HGウェルズの『歴史の概要』は、すぐにつかんだ。その本から、知

りたいことの多くを得られるだろう。

3冊目は?フィクションが多かったが、彼が欲しいのは、もっとフレ

ッシュな肉だった。情報を、たっぷり届けてくれるなにか。

気づいたのは、ドッペルというだれかの名前の本が、6冊あった。前

にどこかで、ドッペルを見た?そう、ニューヨークタイムズで、地球の

宇宙艦隊の将軍だった。

『ドッペル、その人』『ドッペル、そのストーリー』『ドッペル、宇

宙のヒーロー』そのような、あと数冊。

ラックのノンフィクションコーナーは狭かったが、なん冊もドッペル

についての本があるということは、ドッペルは、知っておくべき人物だ

ということだった。『ドッペル、そのストーリー』を取り上げた。書い

たのは、ポールガリコと知っても驚くことではなかった。

彼は、取り上げた本を高く掲げて、取り上げた本がなん冊なのか、事

務員が分かるようにして、すぐ階段に向かった。また、なん冊か取り上

げたい、あるいは、彼がすでに持っている2冊の雑誌にまた雑誌を追加

しようとする誘惑に負ける前に。2冊の雑誌は、グリーンビルで買った

もので、表紙とタイトルページは、彼が見たことのない出来栄えだった。

夜の残り、どんなに浅く読むことになろうとも、眠る時間が、どんな

に少なくなろうとも、全力を尽くしても読めないくらいの本の量があっ

た。

読む本がどんなに興味深くても、最初少し眠っておくべきだった。3

階まで上がるのに息切れがして、とても疲れていることに気づいた。ケ

ガした肩が、今までより痛んだ。さらに、右手のナックルが、悪魔のよ

うに痛み出した。ガラスで傷ついてなかったが、打撲傷になって痛み、

右手の指を曲げることができなかった。

廊下の薄暗い明かりで、室を見つけ、中へ入り、明かりをつけた。き

れいで、居心地の良さそうな室だった。ベッドは歓迎するように置かれ

ていた。それを、切望して見つめたが、ベッドにもぐりこむ前に、買っ

た本からいくつか学んでおく必要があった。そのいくつかが、今夜、グ

ランドセントラル駅を去るという大まちがいやってしまったようなこと

から、明日、彼を救ってくれるかもしれなかった。大まちがいから、生

き残れたのは、ただ運が良かっただけだった。

◇

ローマは、暗転は完璧だったが、シカゴと同じ道をたどった。しかし、

幸運にも、そのアルク船は、ローマを破壊した船だったが、ドッペルに

捕まって、数名の生存者を残すのみになった。メッキーという、だれか、

あるいはなにかの干渉によって、(『霧中は価値があったのか?』の著

者は、読者はメッキーについては知っていると仮定しているため、説明

は省かれていた)船に生存していたアルクトゥルス人から分かったこと

だが、彼らは検出器をもっていた。検出器は、未知の光線、それも光で

はなく、電子的熱線の発射によって検出する。

彼らは、光がビルの内部を照らすように、検出器を通して、都市を発

見することができた。それは、イプシロン光線は、ラジオ波のように、

ビルの内部を透明にしたからだ。

しばらくの間は、地球の都市を安全にするには、ろうそくやガス灯の

時代に逆戻りするのが唯一の方法だと思われた。(電気的光は、昼間に

室内を照らす明かりとして使う分には安全だった。それは、太陽光線が、

イプシロン光線を、大気中に出て行く前に、消散させてしまうからだっ

た)

しかし、ドッペルは、退官して研究室に戻ってから、その問題を研究

し続けた。彼は、イプシロン光線の性質を発見し、日々発行される論文

誌に載せ、彼の研究を世界中の科学者に発表した。彼からの要請は、太

陽光が昼間、イプシロン光線を消散させるように、夜でもイプシロン光

線を消散させる方法を見つけることだった。

ドイツの学者が、すでに発見されていたものだったが、実際的解決法

を示した。イプシロンガスによって、霧中を形成するというものだった。

それは、現在、連邦地球会議によって、人口10万人以上の全都市に要

求されている。

それは、実際、奇妙な性質の実体で、カートエビング教授の発見だっ

た。無臭で、動物や植物に無害で、光もイプシロン光線も通さなかった。

コールタールから安価に製造できた。1つの工場で、数時間あれば製造

できて、毎晩、空気と混合させることで、都市を完全におおい隠すこと

ができた。そして、夜明けに、太陽光が、10分か15分で消散させた。

霧中の発見によって、アルク船は、非常線を突破しても、地球の主要

都市は、攻撃されなかった。霧中が働いたのだ。

しかし、12の小さな都市が攻撃された。アルク船が、彼らの検出器

が見つけた最大の都市を攻撃対象にすれば、12の大きな都市が救われ

た。12の小さな都市の損失と12の大きな都市の損失━━━それは霧

中がなかったからだったが━━━のバランスの問題だった。示されたこ

とは、霧中は、おそらく1000万の命を救い、あるいは、犠牲を最小

限に抑えた。ニューヨークやロンドンは、もしも霧中がなかったら攻撃

されていただろうから、多くの命が、1000万の最低値の数十倍が救

われた。

◇

しかし、霧中は、生命を奪う面もあった。ほとんどの主要都市の警察

は、増大する犯罪集団と戦うには無力だということを認めた。霧中に覆

われた場所では、ほとんどの大都市の通りは、日没後は、無人の場所と

なった。ニューヨークでは、警察が、夜間パトロールをやめる前に、5

000人の警察官が殺された。

別の方法が試され、失敗した。

状況は、犯罪に特化した戦闘集団がつぎつぎに現れて、さらに悪化し

た。いわゆる、犯罪の第3世代が屈服したサイコシス集団。

大都市の多くは、特に、パリやニューヨーク、ベルリンでは、夜の秩

序を守る、あらゆる試みを、ついには、すべて放棄した。暗くなれば、

ギャングや犯罪者たちは、自由だった。尊敬できる市民は、外出は避け、

家にいた。公共輸送サービスは、機能を停止した。

奇妙なことに、だが、ラッキーなことに、犯罪のほとんどは、戸外で

の略奪に制限されていた。侵入盗は、霧中以前より増えることはなかっ

た。ドアや窓の鍵を締めて、在宅する市民は、かつてより危険ではなか

った。都市犯罪のほとんどを占める、いわゆる、霧中のサイコシスの性

質は、濃い怖ろしい闇の中で行われる略奪を要求しているように見えた。

ひとり狼の犯罪と、ギャングのものがあったが、ギャングがもっと悪

かった。あるギャングは、ニューヨークの夜歩き、ロンドンの血まみれ、

モスクワのレーニー(ケイスは、読んでいて、これってレーニンから?

と思った)は、専門的技術で高度に組織化されていた。

大都市では、夜に数百人が殺された。状況は、襲われたり殺されたり

するのは、家にいる正直な市民よりは、不良やよたものだという事実を

除けば、さらに悪くなった。

霧中は、本が指摘しているように、宇宙からの攻撃から都市を守るた

めの代償だった。たぶん、100万人が霧中の犯罪で殺された。しかし、

最低でも1000万の命が、疑いもなく、救われた。霧中ゆえに、12

の炎の地獄で焼かれ、シカゴやローマは、小さな、代償となった都市で

あった。『霧中は価値があったのか?』イエス、と著者。少なくとも、

900万人にとって、おそらくは、それより多い人々にとって。

ケイスは、『霧中は価値があったのか?』を置くと、少し震えた。も

しも、この本をグリーンビルで買っていたら、列車の中で読んで、グラ

ンドセントラル駅を去ろうとするよりは、もっと賢明な知識を得ていた

だろう。そこで小屋を買って、もしも小屋が売り切れなら、床の上で眠

っていただろう。

まさに明らかなことだが、ブロードウェイの夜の生活は、彼が前にい

た場所とは、まるで違っていた。

窓のところに歩いて行って、立って見た。そう、正確には外ではなく、

窓ガラスの向こうの、何もない黒を見た。カーテンは下まで引かれてな

かったが、1階の窓でなければ、問題はなかった。

数フィート先の外は、明かりのついた窓ひとつ見えなかった。薄気味

悪い黒だった。1度も外へ出てなかったら、それを信じなかっただろう。

42番通りの闇で、今、起ころうとしていることは、タイムズスクエ

アから半ブロックのところだが、宇宙の中心なのか?

うつろに当惑しながら、彼は、頭を振った。犯罪者が42番通りを乗

っ取っている!紫の月の住民が、グリーンビルのメイン通りをブラつい

ている!アイゼンハワー将軍が、地球艦隊金星部門担当で、アルクトゥ

ルスとの戦争を指揮している!

彼は、なんて、ファマドユニヴァースにいることか!

6 暴走ミシン

そう、この宇宙がどうであれ、彼はここにいて、なんとかやって行か

なくてはならない。ロープをうまく使いこなせるようになるまでは、つ

ぎつぎに危険な目に遭うだろう。毎回、なにかするか言うかして、致命

的にならないように危険を回避しなくてはならない。

回避しても、安全だとは言い難い。まったく挑発もしてないのに、見

たら殺せとスパイの疑いを掛けられるところでは。自分の無知ゆえに、

暗くなってから、グランドセントラル駅からタイムズスクエアへ歩こう

として、危うく殺されそうになるようなところでは。

もっと起きていて、少しでも読んでおくことにした。

決然として、HGウェルズの『歴史の概要』を手にした。今まででか

なり疲れていたので、座っていられず、ベッドに横になって読むことに

した。もしも、眠ってしまったら、それでも、朝、昼間のニューヨーク

に出て行く前に、少しは読めるだろう。そして、昼間のニューヨークが

どうであれ、夜のニューヨークよりは、過ごしやすいはずだ。

枕を折って、頭の下に置いて、HGウェルズを読み始めた。最初の章

は、ざっと読んで、キーになる言葉だけ注意して、あとでなんどでも戻

れるようにした。

彼は、たまたま、数か月前に、同じ本を読んでいて、とても馴染みが

あった。再読になるが、今まで読んだところは、まったく違いがなかっ

た。写真さえ、いっしょだった。

ディノサウルス、バビロン、エジプト人、ギリシア人、ローマ帝国、

シャルルマーニュ、中世、ルネッサンス、コロンバス、アメリカ、アメ

リカ革命、産業革命━━━

宇宙へ。

最初の章の9/10のところだった。ざっと読むのをやめて、数ペー

ジ戻って、ちゃんと読むことにした。

1903年、ハーバード大学のアメリカの科学者、ジョージヤーレイ

教授は、スペースワープドライブを発見した。

偶然に!

彼は、いろいろな物を使って、実験していた。そのときは、壊れて、

捨てるつもりの、妻のミシンだった。なんとかミシンを動かそうとして、

踏み板を踏んでいた。踏み板は、小さな家庭用の発電機になっていて、

物理クラスの実験に使えそうな、高周波の低い電圧の電流を作れた。

彼は配線を済ませた。ラッキーなことに、彼は、あとで、どう配線し

て、どこで間違えたか思い出すことができた。踏み板を踏んで作業を始

めると、予想外に、足が床にぶつかり、イスからもう少しで前に落ちそ

うになった。

ミシンは、踏み板も発電機もすべて、そこにはもうなかった。

著者のウェルズは、ユーモラスに、教授がこのときしらふだったのか

どうか指摘してるが、すぐに撤回した。その後、彼がしらふのとき、妻

の新しいミシンを借りて、注意深く、踏み板を踏み外した発電機を複製

した。このときは、前に配線を間違えた箇所に気づいたが、同じ間違い

をするように、慎重に、配線をした。

踏み板を踏んだ━━━すると、新しいミシンは消えた。

◇

彼がなにをしたのか分からなかったが、なにかをしたことは分かった。

◇

自分の銀行口座から預金を降ろし、新しいミシンを2台買った。1台

は、妻の裁縫用、もう1台は、最初の2台がやったことを、正確にやり

直すために。

今回は、目撃者を呼んだ。大学の学長に、学部長もいた。目撃者であ

るとは、言ってなかった。ただミシンを見てくれと言っただけだった。

彼らは見ていた。そして、ミシンは、そこに、もはや存在しなかった。

それが、手品ではないことを確認させるのは、容易ではなかった。し

かし、学部長の妻のミシンに同じことをして、妻の裁縫室からミシンが

消えてしまったのを見て、やっと確認した。みんなは、彼がなにかをや

ったことを認めた。

学部長たちは、ヤーレイの担当する授業数を減らして、さらなる実験

ができるように、財政的に援助した。彼は、さらに6台のミシンを失く

したが、もう、ミシンを使うのはやめて、必要最小限の物だけに集約さ

せることにした。

分かったことは、必要な物は、ぜんまい式モーターで、特別なつなぎ

方をして、発電機に間違ってつながっていることだった。踏み板は、本

質的でなかったが、電動モーターが発電機を動かして、なにかをキャン

セルして、物が働かないことが重要だった。糸巻きも、はずみ車も必要

なかったが、ボビンケースは必要だった。さらに、それが鉄で作られて

いる必要があった。

電気が発電機を動かすことを除いて、別のことでできるか試した。足

で踏み板を動かしたり、ぜんまい式モーターではなく、水車や息子のお

もちゃの蒸気エンジン(息子には新しいのを買ってあげた)を試した。

そして最終的に、比較的シンプルなレイアウトの箱に、必要なものを

集約できた、箱はミシンより安かった、安価なおもちゃの巻き上げ式モ

ーターが動力源で、全部合わせて5ドルにならなかった。数時間あれば、

作れた。

することは、モーターを巻き上げ、レバーを押す、それだけで、箱は

どこかへ飛んで行った。どこへ飛んで行ったのか、なぜ飛んで行ったの

か、彼には分からなかった。しかし、実験を続けた。

それから、ある日、最初、隕石だと思われたもののニュースが流れた。

シカゴの高層ビルの側壁に、なにかが突き刺さった。その後の調査で、

そこには、木製の箱と、奇妙な一揃いのぜんまい式モーターと電気機材

が残されていた。

ヤーレイは、つぎの列車でシカゴへ行き、彼が作ったものであること

を確認した。

彼がそのとき知ったのは、物体が宇宙を旅したこと、なにかを動かす

ことができたことだった。物体がシカゴのビルにぶつかった時間をだれ

も計測してなかったが、時間はほとんどかかってなかった。ヤーレイは、

こう結論した。物体がケンブリッジからシカゴまで旅した時間は、近似

的にゼロだったと。

大学は、彼の助手を増やし、彼は精力的に実験を始め、かなりの数の

物体を放出した、それぞれにシリアル番号を付けて、さまざまな変数の

正確な記録をつけた。巻き上げ数や、ぜんまい式モーターの正確な回転

数、箱が向いていた方向、そして、秒の端数まで正確な、消えていた時

間。

また、彼のしていることを公表し、世界じゅうの人に知らせた。

送った数千のうちで、2つが報告された。記録を比較することで、本

質的なことが分かった。1つは、マシンは、正確に、発電機の軸の方向

へ旅したこと。2つ目は、巻き上げ数と旅した距離に関連があること。

今、彼は、本格的に、仕事をすることができた。1904年までに、

彼が結論したことは、マシンが旅した距離は、発電機の端数まで含めた

回転数に比例し、旅に要した時間は、実際上、正確に、ゼロ秒だった。

また、発電機を指ぬきサイズまでに小さくすることで、マシンを、数

マイルのような、比較的短い距離で送ることができた。町の外の野原に

着陸させられた。

それは、ふつうに考えたら、革命的な輸送手段だったが、マシンは、

着地の際に、かならず、内部的にも、外部的にも、本格的なダメージを

負っているという事実があった。ふつうは、残されたものはわずかで、

識別のためにも十分でなく、多く残されることは、めったになかった。

武器にすることもできそうになかった。爆発物は、決して、届かなか

った。途中で爆発して、ワープ中にどこかへ行ったに違いなかった。

やがて、実験を始めて3年の間に、現象を表す方程式が見つかり、背

景の原理が理解され、結果を予測できるようになった。

物体が破壊される理由は、旅の終わりに、物体が急に、空気中で、物

質化されるからだと結論された。空気は、かなり物質的な存在である。

移動するものがなんであれ、ダメージを与えることなく、空気のかなり

の量を、0秒の間に、移動させることはできない。物体としてダメージ

を与えるだけでなく、分子構造にまでダメージを与えてしまう。

明らかに、物体を送り込めて、無事に到着できる、唯一の具体的な場

所は、宇宙だった。なにもない、宇宙だった。

キューブの巻き上げ数を増やせば、飛行距離を増やせるので、月や他

の惑星に行くのにさえ、大きなマシンは必要なかった。

恒星間旅行も、とんでもない怪物ではなかった。特に、物体は、何度

か中継点で、ジャンプできて、そこですることは、パイロットがボタン

を押すことだけなので、時間も掛からなかった。

さらに、時間はゼロ時間なので、軌道を計算する必要はなかった。単

純に、目標にねらいを定め、距離パラメータを調整し、ボタンを押せば、

そこにいて、惑星から安全な距離の宇宙空間に物質化され、あとは、降

下と着陸の準備をするだけだった。

もちろん、月が最初のターゲットだった。

着陸方法の検討に、数年要した。気体力学は、まだよく知られてなか

った━━━ライトという名のふたりの兄弟が、キティホークNCで数年

前に、空気より重いマシンを浮かせることに成功したが━━━同じ年に、

実際、ヤーレイ教授が最初のミシンを失った。そしてなにより、月には

空気があるとは、思われてなかった。

しかし、着陸の問題が解決され、1910年、月に最初の人間が着陸

して、安全に、戻って来た。

居住可能な惑星には、すべて、翌年までに到達した。

◇

つぎの章は、惑星間戦争だった。しかし、ケイスは、それ以上読めな

かった。朝の3時半だった。長い1日だった。多くの物事が、彼に起こ

った。単に、目をあけていられなかった。

すでに脱いでいた服より多く、脱ぐことはしなかった。ただ、明かり

に手を伸ばして、スイッチを切った。頭が枕に戻る前に、すでに眠って

いた。

目覚めたのは、正午近くだった。目をあける前に、少し横になったま

ま、とんでもない夢のことを考えていた。宇宙旅行のできる世界、それ

もミシンで、アルクトゥルスと戦争、ニューヨークが霧中。

寝返りを打つと、肩の傷がひどく痛んだ。それで、目をあけた。頭の

上の見慣れない天井。それが、ショックで、完全に目覚めた。ベッドの

上に座り、腕時計を見た。11時45分!仕事に数時間も遅刻!

あるいは?

ひどく混乱して、方角を見失った。ベッドから出て、奇妙なベッドだ

った、窓のところへ歩いて行った。そう、彼は42番通りにいた、3階

で、いつもの通りの景色を眺めていた。ふつうの交通量で、歩道の混み

具合もいつも通り、ふつうの服を着たふつうの人々だった。それは、彼

の知るニューヨークだった。

あれは、夢だったに違いない、あのすべてが。しかし、そのとき、ど

のようにして、彼は42番通りにいる?

そこに立ったまま、困惑しながら、ニューヨークにいる、物事の経緯

を思い出そうとした。現実にあった、思い出せる最後のシーンは、ボー

デン氏の庭園でイスに座ってる場面だった。そのあと━━━

思い出せる以外の方法で、ニューヨークに戻って来たのだろうか?旅

の記憶としてよみがえって来るのは、悪夢の記憶だった。もしもそうな

ら、精神科医に診てもらった方がいい。

彼は正常でないのだろうか?そうに違いない。だが、なにかが彼に起

こった。受け入れがたいものを受け入れるのでない限り、どうやってボ

ーデン氏の別荘からニューヨークに戻ってきたのか、分からない。ビレ

ッジにある自分のアパートに戻らないで、アップタウンのホテルに泊ま

っているという事実も、説明がつかなかった。

彼の肩も、かなり痛かった。手を置いて、シャツの下に巻いた包帯に

触れた。傷ついているが、悪夢で見たような奇想天外な方法では、決し

てないだろう。

よし、ここを出ることにしよう。家に帰ってみないと、その後の計画

が立てられない。まず、家に帰る、それから決めよう。

向きを変え、服を置いてあるイスに歩いて行った。ベッドの脇の床に

あるものに気づいた。HGウェルズの『歴史の概要』ポケット版だった。

拾い上げて目次ページをひらくときに、少し手が震えた。最後の3つ

の章のタイトルを見た。宇宙へ、惑星間戦争、アルクトゥルスとの戦争。

本は、手から滑り落ちた。それを拾おうとして、ベッドの下に半分潜

り込んでる別のを見つけた。『霧中は価値があったのか?』というタイ

トルだった。

イスに座って、しばらくなにもできなかった。あれは悪夢ではなかっ

た、現実だったという事実に向き合うために、あれこれ考えていた。

あるいは、合理的なそのコピーを。

自分が正気を失ったか、すべてほんとうに起こったことなのか、どち

らかだった。紫モンスターに追い掛けられた。野蛮なジャングルの霧中。

イスに掛けたズボンのポケットに手を伸ばして、財布を取った。中に、

クレジット紙幣が入っていた。ドル紙幣でなかった。1000クレジッ

トちょっとあった。

考えながら、ゆっくり服を着て、窓のところに戻った。そこは、依然

として、42番通りで、いたって普通に見えた。今、それは、彼をだま

してなかった。それが、昨夜の1時ではどう見えたかを思い出して、少

し震えた。

そこを見ながら、さっきは気づかなかったものを捜した。店の並びは、

ほとんど馴染みがあった。しかし、いくつかは奇妙で、以前はなかった

と、ほぼ断定できた。

さらに、人混みの中に、紫のフラッシュを見つけた。紫モンスターだ

った、ふつうに、通りを渡って本屋へ入って行った。通りの別の人と同

じで、だれも注意を払わなかった。

彼は、深くため息をついて、出発の準備をした。『歴史の概要』に

『ドッペル、そのストーリー』を詰め、2冊のパルプ雑誌をいろいろな

ポケットに入れた。『霧中は価値があったのか?』は置いて行くことに

した。必要なものだけにして、きのうのニューヨークタイムズもいらな

い。

階段を降りて、ロビーを抜けた。別の事務員が受付にいて、彼の方を

見もしなかった。正面ドアの前で、一瞬立ち止まって、ガラスが新しく、

端が新しいパテで固定されているのに気づいた。

今、完全に目が覚めて、空腹だった。食べることは、ビジネスの第一

歩だった。きのうの正午から、なにも食べてなかった。東へ歩いて、公

立図書館へ曲がる角に、小さなうまそうなレストランを見つけた。

横にある一人用の小さなテーブルについて、メニューを調べた。12

の料理からの選択だった。3つ以外は馴染みがあった。その3つはリス

トの最後に置かれた高級料理だった━━━火星リゾット、マルセイユ風。

ローストクライル、カピソース添え。ガリーラ、ルナ風。

最後の料理は、彼のスペイン語から、意味は、月のチキン。いつか、

月のチキンや火星リゾットやローストクライルを食べるだろうが、今は、

あまりに空腹すぎて、試していられなかった。シチュー料理を注文した。

シチュー料理は、1つには、集中がいらなかった。食べているあいだ、

『歴史の概要』の最後の2章をざっと読んだ。

◇

HGウェルズは、惑星間戦争については手厳しかった。それを、侵略

者地球による侵略戦争とみなした。

月や金星の住人は、友好的で扱いやすく、いいように使われた。背が

高い紫のルナンの知能は、野蛮人程度だったが、とても素直だった。彼

らは、優秀な労働者になった。また、最初に、機械作業の要領を教えれ

ば、いいメカニックになった。工場で働けるようになると、賃金を貯金

して、地球見学に来たが、長くは留まれなかった。2・3週間が、地球

で彼らが健康でいられる最大時間だった。同じ理由から、彼らを地球で

雇うことは実際的でなく、労働者として地球で雇われた数千人のルナン

が、数か月で死亡したあと、法律で禁止された。

ルナンの寿命は、ルナでは20年くらいだった。それ以外の地球、金

星、火星、カリストでは、だれも、6か月以上は生きられなかった。

金星人は、地球人と同じくらいの知能があったが、まったく違う性質

を持っていた。もっぱら、哲学や芸術、抽象代数に興味を持っていて、

地球人を歓迎した。文化やアイデアの交流に熱心だった。実際的な文明

はなく、都市を持たず(家さえも)、所有の考えがなく、機械も武器も

なかった。

人口は少なく、流浪の民だった。精神活動を別にすれば、動物と同じ

に、原始的に暮らした。金星での地球人の植民地化や侵略に問題はなく、

労働力が足りないときは、あらゆる手助けをしてくれた。金星に4つの

植民地を作り、100万弱の人々が暮らした。

しかし、火星は違っていた。

火星人は、植民地化されたくないという愚かな考えを持っていた。彼

らは、分かったことだが、オレたちと同レベルの文明を持っていた。し

かし、宇宙旅行を発見してなかった。それは、おそらく、服を着ること

はなく、ミシンもなかったからだった。

火星人は、地球からの最初の訪問者に、おごそかに、礼儀正しく、あ

いさつし、(火星人は、なに事にも、おごそかだった、また、ユーモア

のセンスはゼロだった)そして、家に帰って、そこに留まるよう言った。

2回目と3回目の訪問者は、殺された。

3つのチーム(最初のを除いて)が乗っていた宇宙船を拿捕したが、

それらを使おうとしたり、機械をまねしようとはしなかった。火星を離

れる気はまったくなかった。事実、ウェルズが指摘するように、惑星間

戦争のあいだでさえ、火星を生きて離れた火星人は、ひとりもいなかっ

た。

生きたまま捕えられ、展示や火星の研究のために地球船に乗せられた

少数の者たちは、船が火星の薄い大気を離れる前に、自ら命を絶った。

自らの惑星を離れては、たとえ数分でも生きる意志はなく、生きられ

ないことは、火星の動植物にも及んだ。火星の動植物の、たった1つの

種でさえ、地球の動植物園で展示されたことはなかった。

いわゆる惑星間戦争は、それゆえ、もっぱら火星の表面で戦われた。

それは虚しい結果で、火星人の人口は、指数累乗で減少していった。し

かし、絶滅寸前に降伏し、地球人による火星の植民地化を許した。

太陽系におけるすべての惑星や衛星のうち、4つのみ━━━地球、月、

金星、火星━━━が、知的生活に適していると判明している。土星は、

奇妙な形のプラント生活が可能だった。木星のいくつかの月でも、プラ

ント生活が可能で、野生動物がいた。

人類が、激しい戦い、知的生命体との植民地戦争に直面したのは、太

陽系を出て行ったときだった。アルクトゥルス人は、数世紀前から、恒

星間ドライブを持っていた。彼らが、太陽系の惑星を訪れてなかったの

は、広大な銀河の、単なる偶然だった。やつらが、オレたちに気づいた

のは、プロキシマケンタウリの近くで出会ったことによる、すぐさま、

やつらの見逃しを修正にかかった。

アルクトゥルスとの現在の戦いは、たまに招集可能な攻撃的戦略も含

まれるが、地球側の防衛戦だった。ずっと戦いは手詰まりで、どちらの

側も守備的戦略が、相手のどんな攻撃もブロックするのに適していた。

両サイドとも、たまに防衛ラインを越えてくる船が、相手にダメージを

与えられるだけであった。

幸運にも、戦争初期に拿捕した数隻のアルク船によって、頭初あった

数世紀の技術的遅れを、地球は、すぐに取り戻すことができた。

現在、ドッペルの才能とリーダーシップのおかげで、戦いは基本的に

消耗戦ではあったが、地球は、少し有利だった。

◇

ドッペル!また、出て来た。ケイスは、HGウェルズを置いて、『ド

ッペル、そのストーリー』をポケットから出そうとした。そのとき、食

べ終わってからずいぶん経つのに、追加注文もしてないことに気づいた。

食事代を払って、店を出た。通りの向かいの図書館の階段が、彼を呼

んでるように見えた。そこに座って、先を読むことはできる。

しかし、仕事のことが気になった。

彼は、ボーデン出版社に、ここでも、今も、勤めている?もしそうで

も、月曜の朝は休んでも、許されないことはないだろう。1日休んだら、

まずいだろうが。

すでに、1時をかなり過ぎていた。

実際に姿を見せる前に、電話して、できるだけ情報を得ておくべき?

それをするには、論理的に、微妙な問題があった。

つぎの角にある、タバコ店に入った。電話ブースの前に、短い列が出

来ていた。列に並ぶか迷いながら、硬貨のない世界で、電話代の支払い

をどうしているのかという些細な疑問の答えが分かった。彼の前の電話

を掛けた者は、それぞれ、電話ブースを出るとキャッシュレジスターの

前で、電話ブースの上に表示された料金だけ、紙幣で支払いを済ませる

と、ボタンを押して、レジスターはゼロに戻った。

グリーンビルのドラッグストアでも、おそらく、電話ブースの上に料

金は表示されていたのだろう。それに気づかなかったから、彼の電話は、

まだ清算されてなく、電話ブースの上の料金は残されたままなのだろう。

運良く、列の前で長電話する者はなく、数分でブースに入れた。

ボーデン出版社の番号を、ダイアルした。待ってるあいだに、ああだ

ったら、こうしようとか、いろいろ考えたことを心に留めながら、彼の

知ってる番号が違うこともあり得る。

しかし、受付のマリオンブレイクの声のようだった。

「ボーデン出版社」

ケイスは言った。「ミスターウィントンは?ミスターケイスウィント

ン?」

「いいえ、サー、ミスターウィントンは不在。どちらさま?」

「気にしないで!明日、また、電話する」

彼女がまた質問して来る前に、急いで、電話を切った。彼の声は、気

づかれてないことを望んだ。気づいたようには、見えなかった。

キャッシュレジスターで半クレジット払った。そして、この半クレジ

ットを、もっと価値あるものできたし、そうすべきだったと、今、気づ

いた。ケイスウィントンは、ランチに出ているのか、町の外に出ている

のか訊くべきだった。あるいは、どこにいるのか分からないのか。しか

し、列の最後にまた並ばない限り、もう遅かった。

そして突然、彼はそこを出て、最悪なことを見つけようと急いだ、そ

れがどんなに危険なことであろうと。

急いで数ブロック歩いて、ボーデン出版社が10階のすべてのフロア

を占めるオフィスビルに入った。

上りのエレベータに乗り、出るときに一度深呼吸した。

7 カリストカクテル

彼がいつも、そう称賛している、馴染みのある美しいドアの前に立っ

た。それは、かなり現代的なものの1つで、取っ手は未来的なクロム製、

1枚のガラスでできたドアだった。蝶番は、隠れてるか見えないか、ど

ちらかだった。ボーデン出版社の文字は、ちょうど目の下の高さで、小

さく簡潔に、黄色の活字で、厚いガラス内部に正しく吊るされていた。

ケイスは、取っ手をとても慎重に取り、いつもそうするように、なに

もない美しいシートに指紋が残らないように、ドアをあけ、中へ入った。

マホガニー製の同じレールがあり、壁には、同じ狩猟の絵があった。

そして、同じ太った背の低いマリオンブレイクが、とがらした赤の唇、

巻き上げたブルネットの髪で、レールの後ろの速記タイピスト兼受付の

デスクに座っていた。彼女は、あれ以来、彼が出会った、最初の知って

いる人間だった━━━なんと、それは、たったの、きのうの夜7時から

だった。なん週間にも思えた。めまいがすると、レールの上でジャンプ

して、マリオンブレイクにキスしてしまいそうだった。

馴染みのある物や馴染みのある場所は見たが、まだ、馴染みのある人

には、今まで会ってなかった。確かに、『サプライジングストーリー』

(2クレジット)の目次のページにある住所は、ボーデン出版社が、ま

だ、ここにあって、同じビジネスを続けていることを物語っていたが、

実際に、マリオンブレイクが受付であることを見るまでは、まったく、

信じられなかった。

その瞬間、彼女のいつもの姿を見て、オフィスのすべてが記憶通りで

あるという事実が、過去18時間の記憶に疑いを持たせた。

あれは、あり得ないし、単純に、あり得なかった。

そのとき、マリオンが、こちらに振り返って見たが、彼に気づいた様

子はなかった。

「はい?」と、彼女。少し、イライラしたように。

ケイスは、咳払いをした。彼女は、からかってる?彼を知らない?あ

るいは、冗談のふりをしている?

彼は、また、咳払いをした。「ミスターケイスウィントンは?彼に会

いたいのだが」

彼女に投げたギャグで、彼女が、すぐ笑えば、彼も笑い返せる。

彼女は言った。「ミスターウィントンは、今日は外出中、サー」

「うう、ボーデン氏は?いる?」

「いいえ、サー」

「べティ━━━ミスハードレイは?」

「いいえ、サー。1時には、ほとんどの人が、帰った。それが、今月の

通常終了時間なので」

「通常━━━うう」

良く知ってるものを疑って、ヘマをする前に、彼は自制した。「忘れ

てた」と、彼は不完全に終えた。なぜ、午後1時が通常終了時間なのだ

ろう?なぜ、今月なのだろう?

「それなら、明日来る。ミスターウィントンにうまく会える時間は?」

「7時ごろ」

「7━━━」危うく、彼女の言葉を繰り返すところだった。朝の7時、

それとも、夜の7時?朝に違いない。夜の7時は、霧中の時間だ。

そのとき急に、答えが分かった。こんな簡単なことが、なぜ、すぐに

分からなかったのか不思議に思った。

当然、霧中のある都市によって、労働時間は異なるだろう。夕暮れの

あとは、通りから人が消える都市もあれば、ふつうの夜の生活のない都

市もある。労働時間は、労働者の私的生活を守るために異なっているだ

ろう。安全を守るために、暗くなる前に、十分余裕をもって、帰宅しな

ければならないため、物事は、完全に違ったものになるだろう。仕事は、

朝の6時か7時から━━━夜明け後1時間か、太陽光がミストを分解し

たあとから━━━午後の1時か2時までになるだろう。そうすることで、

夜と同じに昼を、人々にレクリエーション時間として与える。

もちろん、そうあるべきだった。本で霧中について読んだときに、な

ぜ、そこまで気づかなかったのだろう?

これは、いいニュースをもたらした。ブロードウェイは、かならずし

も、彼が思っていたようにすたれてしまってなかった。ショーやダンス、

コンサートも、夜の代わりに、昼に行われているのだろう。たぶん、マ

チネーは、昼でなく、朝、上演されてるのだろう。ナイトクラブの代わ

りに、アフタヌーンクラブがあるのだろう。

みんなは安全に家に帰れる、たとえば、7時や8時までに、そして、

4時か5時まで眠って、夜明けまでに起きて、服を着る。

夜明けや夕暮れは、1年を通じて、同じ時間には来ないから、労働時

間も1年の季節に応じて、変わって来る。これが、今月は1時が終了時

間となる理由だった。たぶん、それは、地方の条例で定められていて、

マリオンは、彼は当然知っていると思ってたのに、知らなかったので驚

いたように見えたのだ。

マリオンは、帰る準備をして、物を彼女のデスクの引き出しに入れて

いた。彼がまだそこにいたので、驚いたように、顔を上げた。

彼は言った。「あんたの名前は、ブレイク?マリオンブレイク?」

彼女の目は、少し大きくなった。「なぜ、そうだけど、しかし」

「あんたのことを思い出したが、正しいか確信がなかった」と、ケイス。

マリオンが自分の話をしたこと、友人のことや、どこに住んでるとか、

なにをしたとかを急いで思い出そうとした。

彼は言った。「友人の名前は、エステラ、苗字は忘れた、ダンスホー

ルで、オレたちを紹介してくれた。クィーンズだった?」彼は少し笑っ

た。「オレは、その夜、エステラといっしょだった。おかしなことに、

彼女の苗字は思い出せないのに、一度しかダンスしてないあんたの名前

は両方思い出せる」

彼女は、そのおせじに、彼に、えくぼを見せた。彼女は言った。「あ

なたの言うことはきっと正しい、わたしは覚えてないけど。クィーンズ

に住んでるし、そこのダンスホールに行った。エステラランボウという

友人がいる。記憶がごっちゃになってるんだと思う」

「オレの名前は、忘れているだろうと思った」と、ケイス。「数か月前

のこと、オレはカールウィンストン。あんたの印象は強かったらしい、

それで、出版社に勤めていると言ったことを覚えていた。出版社の名前

は忘れた、ここに来て会えるとは思ってなかった。あんたは、詩を書い

ていると言ったのを覚えている」

「詩とは言ってない、ミスターウィントン、ただの韻文、それだけ」

「カールと呼んで」と、ケイス。「オレのことを覚えてなくても、前か

らの友人だ。今から帰る?」

「そうだけど、なぜ?1時過ぎから2通の手紙をタイプした。ボーデン

氏が、2通とも終えたら、明日の朝、30分遅れてもいいと言ったから」

彼女は、デスクの上の時計を見てから、悲しそうに笑った。「取引には

応じたけれど、手紙は2通とも長くて、1時間かかった」

「とにかく、あんたに会えてうれしい」と、ケイス。「1杯、いっしょ

にどう?」

彼女はためらった。「そう、1杯だけなら。2時半までにクィーンズ

に戻らないと、デートがあるので」

「良かった」と、ケイス。彼女にデートがあって都合が良かった。1杯

飲む間に、いくつか知りたいことを聞き出せるし、午後じゅういっしょ

にいる気はなかった。

エレベータでいっしょに降りて、マリオンに店を選んでもらった。そ

の店は、マディソンにある小さなバーで、前に来たことはなかった。

カリストカクテルをいっしょに飲みながら、(マリオンが注文したあ

とで、ケイスも同じものを注文した。甘すぎたが、飲めないことはなか

った)彼は言った。「あの夜に言ったと思うが、オレは作家で、いろい

ろ今まで書き溜めて来たが、これからパルプ雑誌に書いて行こうと思っ

ていて、少し書いている」

「それで、オフィスに?」

「そう、ウィントンとしゃべりたかった、あるいは、ボーデン氏やミス

ハードレイに。今、書いてもらいたい題材とか、長さとか訊くために」

「それなら、わたしでも少しは話せる。西部劇や探偵ものは、かなり在

庫がある。ミスハードレイは、彼女のラブストーリーのために短編を捜

している。冒険ものなら、短編でも長編でも使ってくれるはず」

「サイエンスフィクションは?一番オレに合っている」

マリオンブレイクは、驚いて、彼を見た。「どうして、それを?」

「どういうこと?」

「ボーデン社は、サイエンスフィクション雑誌を始める予定」

ケイスは、ポカンと、口をあけた━━━そして、足をその中に入れて

しまう前に、閉じた。なにごとにも、驚くべきでなかった。カリストカ

クテルを、ゆっくり、すすってから、考えた。どこかに、ワナがあった。

なぜ、マリオンは、ボーデン社は、サイエンスフィクション雑誌を始

めると言ったのだろう?すでに、ボーデン社は、『サプライジングスト

ーリー』を発行していて、その証拠に、ポケットに1部入っている。そ

の出版社は、ボーデンだと確認している。なぜ、マリオンは、ボーデン

社は、別のサイエンスフィクション雑誌を始めると言わなかったのだろ

う?

理由は分からなかったが、彼は、慎重に、答えた。「そんな噂を聞い

た。ほんとう?」

「ほんとうだけど、大丈夫。すでに最初の号は、できていて、あとは印

刷するだけ。季刊発行で、秋号から出す。スタンドでよく売れれば、月

刊にする。原稿を募集していて、最初の号は、メインノベルが1つに、

短編が1つか2つ。それを越えるものを欲しがっている」

ケイスは、うなづいて、ひと口すすった。「サイエンスフィクション

分野を、どう思う?」と、彼。

「サイエンスフィクション雑誌は、もっとずっと前に出すべきだったと

思う。雑誌で読めない、唯一の、最も重要な分野」

ケイスは、何げなく、後ろのポケットに手を伸ばし、『サプライジン

グストーリー』の丸めた雑誌を取り出した。それは、グリーンビルで買

ったもので、先に、ニューヨークタイムズや『霧中は価値があったのか

?』やHGウェルズを読む必要があったので、まだ、読んでなかった。

マリオンがそれについてどう言うか聞きたいので、何げなく、テーブ

ルの上に置いた。ボーデンが、まだ、サイエンスフィクション雑誌を出

していないと言った直後だった。

彼女の顔に近づけてよく見せ、雑誌の表紙越しに彼女を見ていた。

彼女は言った。「一番売れている、冒険小説を読んでいたのね」

それは単純なことだ、とケイスは考えた。答えは、じゅうぶん予想で

きたはずだった。惑星間ドライブや恒星間戦争、紫モンスターがすでに

ふつうの世界で、そのような話は、冒険ものであっても、サイエンスフ

ィクションでは、全くない。

しかし、そのような話が単なる冒険なら、サイエンスフィクションは

どうなるのだろう?彼は、心のメモに、サイエンスフィクション雑誌を

買うチャンスがあったら、真っ先に買おうと記した。それは、ほんとう

に読みたいものだった。

彼は、『サプライジングストーリー』を見ていた。「いい雑誌だ」と、

彼。「そこに書いて載せたい」

「ミスターウィントンは、原稿を必要としている。明日の朝、来れば、

喜んで会うと思う。見せられるストーリーはある?」

「まだ、完成版はない。いろいろアイデアはあるのだが、見せる前に、

彼と会って話したい。間違ったふうに書きたくないので」

「ミスターウィントンは、ご存じ?ミスターウィントン?あなたの名前

は、似すぎ!ケイスウィントン、カールウィンストン。たぶん、あまり

良くない」

彼は、この疑問に先に答えた。「いや、ミスターウィントンに会った

ことはない。そう、ふたりの名前は似すぎている、同じイニシャルだし。

オレは、カールはKと書く。しかし、なぜ良くない?」

「ペンネームのように聞こえる、ただ、それだけ。つまり、カールウィ

ンストンのストーリーがケイスウィントンの雑誌に現れたら、多くの読

者は、同一人物が、薄く偽装したペンネームで書いていると思い始める。

それに、たぶん、彼は、そう思われるのが好きじゃない」

ケイスは、うなづいた。「それは、分かる。いずれにせよ、あまり重

要でない、小説は別の名前で書くので。メインのものは、自分の名前で。

ゴーストライターをする場合を除いて。小説用のペンネームは、すでに

決めてある」

彼は、ほとんど具合が悪くなるほど甘いカリストカクテルを、すすっ

てから、決してお代わりしないと決めた。

彼は訊いた。「ついでに、ケイスウィントンについて教えて!」

「なぜ、そんなことを?」

彼は、あいまいに、ジェスチャーした。「彼のことが知りたいだけ。

誰に似ている?朝食はなにを?編集者として、どのくらい辛抱強い?」

「そうね」と、マリオンブレイク。考えながら、顔をしかめた。「背が

高い、あなたより少し。スレンダー。暗い。シェルぶちメガネをしてい

る。30くらい、と思う。まじめそうな見掛けをしている」急に、くす

くす笑った。「最近、いつもより、真剣そう、でも、それを責められな

い」

「なぜ?」

彼女は、いたずらっぽく、笑った。「彼は、恋してるらしい」

「あんたに?」

「わたし?こっちを見たこともない。違う、新しいラブストーリーの編