夢、遥かなる地にて

アイラスティーブンベア、ハンスべイムラー、

マークスコットジクリー

プロローグ

シスコ大佐のオフィスは、沈痛な雰囲気に包まれていた。

カーデシア国境近辺の警備にあたっていた連邦の艦船が一隻、消息を

絶ってからすでに10時間が経過していた。

「ディファイアントが該当地区を6時間も捜索していますけど、生存者

が居そうな痕跡は、全くありません」

キラ少佐の報告に、シスコ司令官は、やり切れない苛立ちを感じた。

「コルテスは、いい船だった」

「ああ、スワフォード艦長は友人でしたね」

「私の紹介で結婚したんだ」

「カーデシア境界のパトロールは、ますます危険になっています。いつ

ジェムハダーの戦闘機に、出くわさないとも限りません」

「シャンパンのコルクを抜くのが早すぎたようだな。ディープスペース

ナイン奪還で誰もが、戦争は終わったと思った、ドミニオン軍をカーデ

シア領域に追い返したんだからな」

「大佐もわたしも気を抜いてはいなかったでしょ」

「このわずかの油断で、コルテスの400名が犠牲になったのだ」

「ああ、ミスターシスコ、基地は気に入っていただけました?」

報告を終えて退席するキラ少佐と入れ違いに入って来たのは、シスコ

大佐の父親のジョセフシスコで、彼は数日前からステーションに滞在し

ていた。

「いやあ、とにかく、もう、でかい!」

「ふふふ」

「クインティンスワフォードのことは聞いたよ、気の毒にな」

「父さん、この2・3日、父さんをほったからかしにしてて、悪かった

ね」

「忙しいのはわかっていて来たんだよ。おまえとジェイクの顔を見れり

ゃいい」

「でも、初めて地球を離れるのに、わざわざ戦時中を選ばなくてもよか

ったのに」

「まあ、今じゃなけりゃだめな気がしてな。それに、おまえが心配だっ

た。何度か連絡をくれた時、まるで、アルファ宇宙域全体を、ひとりで

肩にしょっているような悲そうさだった」

「時々、そう感じるよ、父さん」

「いいから言ってみろ」

やり場の無い怒りを父親にぶちまけてもいいものかどうか、少し躊躇

してから、シスコ大佐は言った。

「どこまでやれるか、もう、わからないよ。これから何人友人を失って

ゆくのか。大勝利を挙げたと思った瞬間、次には、かならずこんなこと

が起きて、結局何をしても無駄な気がしてくる」

「それで、どうしたいんだ?」

「退くべき時かもしれない、重い責務は誰かに任せて」

「ああ、そうか、おまえは優秀な指揮官だが、代わりはいるさ。おまえ

がどう決めようと、私は応援する。だが、まあ、もし、スワフォードが

ここにいたら、いくつか言いたいこともあるだろうがな」

「でも、彼はいない。私はそれを言っているんだ」

「自分でもう少し考えたほうがいい。私は、かわいい孫と食事の約束が

ある。じっくり、考えてみるんだな」

その時、オフィスのドアの脇を、紳士帽に背広を着て眼鏡をした長身

の男性が、ゆっくり横切ってゆくのが見えた。

「誰だ、あれは?どこ行った?」

あわててその男のあとを追ってオフィスを出たシスコ大佐を、コント

ロールパネルにいたダックス中尉とキラ少佐は、いぶかし気に見上げた。

「誰が?」ジョセフも出てきて言った。

「今、ドアの前を通った男だ」

「誰も見てないけど」と、ジャッシア。

「今、確かに、ああ」

◇

シスコ大佐とキャシディイェーツ船長は、居住区の通路を寄り添って

歩いていた。

「何を心配してるの、ベン。私の船はカーデシアの境界近くには行かな

いのよ」

「わかっているが、ドミニオンはますます大胆不敵になっているし、君

の貨物船では、ジェムハダーの攻撃機にはかなわない」

「絶対つかまりっこないわよ」

「ちっとも怖がってないんだな」

「ええ、怖いもの知らずなの、知ってるじゃない、そこがいいんでしょ」

「そりゃ、確かに、そうだけど」

「ふふふ」

ユニフォーム姿の野球選手がグローブと硬球を手に歩いてきて、すれ

違いざまにシスコ大佐に声を掛けた。

「よう、ベニー、試合来るのか?」

そう言うと彼は、あっけにとられているシスコ大佐を残してエアロッ

クに消えた。

「なに?誰だ、今のは?」

「今のって、何が?」

「ベン、どこ行くの?」

男のあとを追ってエアロックに入ったシスコ大佐が踏み込んだ場所は、

ニューヨークの交差点だった。工事現場の電気ドリルの音。行き交う人

々、おびただしい数の車の列。タクシーは急に現われたシスコ大佐をよ

け切れずに、ボンネットに跳ね上げた。歩道に落ちて仰向けになったシ

スコ大佐を見て、通行人の女性が大声を挙げた。

「誰か救急車を呼んであげて!」

◇

目を開けると、そこは、ステーションの診療室で、ドクターベシアが

心配そうにシスコ大佐をのぞき込んでいた。

「気が付きました」

「ベン、大丈夫なの?」と、キャシディ。

「なんとかね」

「よかったな」ジョセフはひと安心という顔をした。

「一時はどうなるかと思ったよ」と、息子のジェイク。

「何があった?」

「わかりません。シナップスに何か不可解な電位が発生しています。神

経パターンが去年の例のものと似ていますね」と、ドクターベシア。

「例の?私がベイジョーの幻覚を見た時か」

「幻覚?おまえがいつも言っている預言者とかいうのと関係があるのか

?」と、ジョセフ。

「また手術する必要はないんでしょ?」と、キャシディ。

「なんとも言えませんね、念のため、一晩ここで休んでもらいます」

「そんなことまでする必要があるのか?」と、シスコ大佐。

「この数値を見てください」ドクターベシアは電子パネルをシスコ大佐

に見せた。

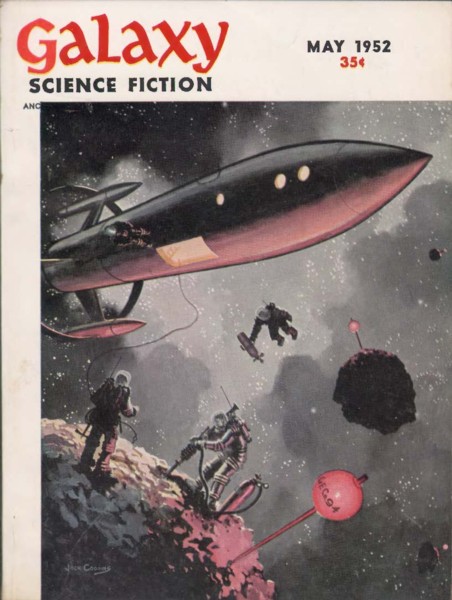

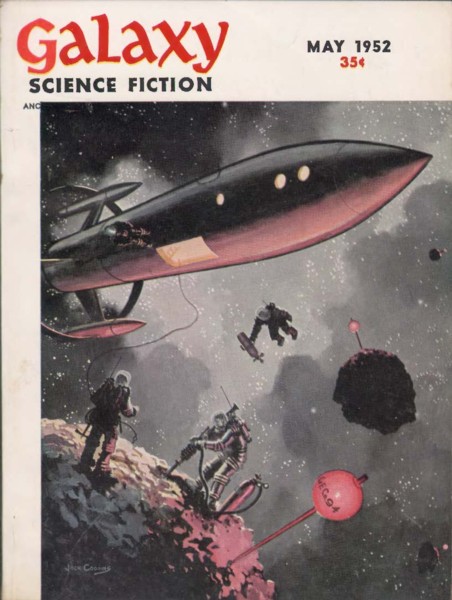

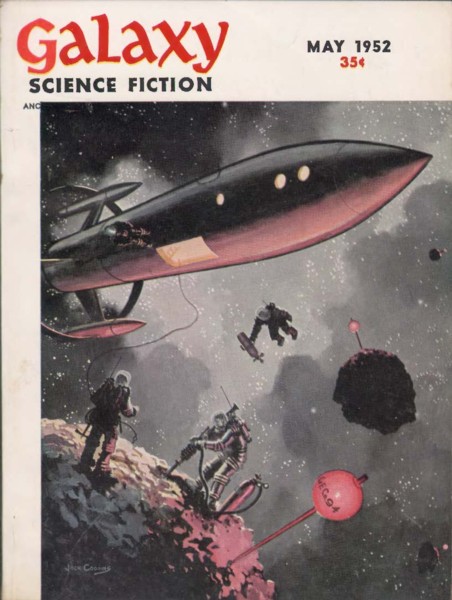

シスコ大佐が渡された電子パネルは、最新号の『ギャラクシー』だっ

た。

シスコ大佐、ここでは、ベニーラッセルは、紳士帽をかぶって背広姿

で1947年のニューヨークの新聞スタンドの前に立っていた。

「買うのかい、買わないのかい?」新聞スタンドの売り子のノーグは、

ベレー帽をかぶった威勢のいい若者だった。

「ああ、おれならそんな雑誌買わないな。宇宙船に、空飛ぶ円盤に、火

星人!」

「火星人のどこが悪い?」と、ベニー。

「別に。でも、全部がうそっぱちだろ?おれは戦争ものが好きだね。

『ここより永遠に』を見たかい?バートランカスターが真珠湾のまんな

かに立っているとだな、マシンガンが唸る、あああああ、零戦から撃っ

てくるんだ。それが、空飛ぶ円盤じゃ、しまんないだろ?で、買うの、

買わないの?」

ベニーは背広のポケットから小銭を出して雑誌を買った。

「ベニー!」と、背広姿ののチーフオブライエン、ここでは、アルバー

トライアン。

「やあ、アルバート」

「あんたも、編集部に、行くのか?そうなのかなあ、と思って」

「ああ、いっしょに行こう」

「そうだな、ああ、うう、ああ、ありがとう」パイプをくわえたアルバ

ートに、ベニーはマッチを渡した。

「へへ」

「今日はいい天気だな」と、アルバート。

「新聞!新聞!」威勢のいい売り声が、車の騒音と通勤途中の人々の靴

音の上空に響いた。

1

「ほら、ただの水があっという間にアイスティーに早代わりよ!」

キラ少佐、ここではケイシーは、ピンクグレーのドレスを着て、粉末

状のインスタントティー実験に成功しておおはしゃぎだった。

「信じがたい!ホワイトローズリリーティーか、ぞっとするね」と背広

姿のドクターベシア、ここでは、ジュリアス。

「ああん?ウェルズなら好きだったかもよ」と、ケイシー。

「疑問だね、イギリス紳士がまさか」

背広姿のクワーク、ここではハーバートロスホウは、ドーナッツを一

口かじるや悲痛なうめき声を挙げた。

「ああう、パブスト、パブスト、来てくれ!」

「なんだ、ハーバート」やって来たのは、先程オフィスを横切った長身

の背広姿のオド―、ここでは編集長のパブストだった。

「あててみてはどうだい?」

「ドーナッツの戦い第28ラウンド!」と、ケイシー。

「また、ドーナッツの文句でわざわざ私を呼んだのか」と、パブスト。

「また古いドーナッツだ」

「うまいじゃないか」

「これは二日前のドーナッツだ、知ってるだろ」

「生まれてこの方、ドーナッツは欠かさないが、これは、長くて、6時

間しかたっていない」

「限界だ、辞めるぞ、ギャラクシーへ移る」と、ハーバート。

「へ!あんなクズ雑誌に!」

「だが、編集長」

そこへ、ベニーとアルバートが編集部に入ってきた。、

「どっちが勝つ?」と、ベニー。

「また、引き分けよ」と、ケイシー。

「だが、向こうじゃ、おまえの短編に、1単語4セントは払わんぞ」

「4セントも払っているのか?」と、ジュリアス。

「口をはさむな」と、パブスト。

「おれは、マッチをどこに」と、アルバート。

「マッチなら君に渡したぞ」と、ベニー。

「君の稚拙な作品に2セントは法外だよ」と、ハーバート。

「聞き捨てならないな」と、ジュリアス。

「なあに、それ?」ケイシーはベニーの雑誌に目をとめた。

「ギャラクシーだ」と、ベニー。

「ほあああ、みんな、ギャラクシーの最新号よ!」ケイシーは雑誌を奪

って叫んだ。

「見せてくれ!」と、ハーバート。

「ああう、もう!」

「ハインライン、ブラッドベリ、スタージョン、勢ぞろいだ。ハーバー

トロスホウを足せば、完璧だな」と、ハーバート。

「明日、できたてのドーナッツを差し入れるよ」パブストは譲歩した。

「とても信じられん」

「フルーラも二つ入れておこう」

「わかった、残ろう」と、ハーバートが言って、ドーナッツの戦い第2

8ラウンド終了。

「僕らは、おこぼれね」と、ジュリアス。

「よし、古い問題には、片がついた。次の話だ。来月号の作品の割り当

てを決めるぞ。ロイ、まだか?」

「みんな、今日も待たせたな、企画のイメージ画は出来上がったよ」ク

リンゴン人のマートク、ここではロイは、書き上げたばかりの画集を見

せた。ロイは、葉巻をくわえてサンバイザーをかぶっていた。

「最初のは、私がタイトルを付けた、『私も連れて行って』だ。誰が書

く?」編集長のパブストが切り出した。

それは、宇宙服を来たふたりの異星人の前に少女がたたずんでいる絵

だった。

「ううん、どう、ジュリアス?」と、ケイシーが振り返って訊くとジュ

リアスが答えた。

「僕たちでいいよ」

「ああ、そうだろうな、陳腐な話が目に浮かぶよ、寂しがり屋の女の子

が宇宙人と友達になり、笑顔が戻る」と、ハーバート。

「ああん?」

「だから、本よりテレビが売れるんだよ、次は?」と、ハーバート。

「パブストの旦那のお気に入り、『アンドロス星のハネムーン』」ロイ

の次の絵は、アンドロス星の奇怪な姿の怪獣の前にグラマ―な女性の画。

「すごく、ありきたり」と、ケイシー。

「ダマークラウト食いすぎて気持ちが悪くなった晩に書いたんだよ」

「理由がなんであろうと、ゴミみたいな絵には間違いない」と、ハーバ

ート。

「ありがとうよ」

「もらおう!」と、ハーバート。

「やっぱり、ゴミには親近感、感じるだろ」と、ジュリアス。

「絵はゴミみたいでも、私が話をかけば、芸術になるんだよ」

「あ、は、ははは」

「こいつのタイトルが浮かばないんだよ、誰か、いいアイデアはないか

?」と、パブスト。

それは、宇宙に浮かぶ巨大な神殿のような宇宙ステーションの絵だっ

た。ひと目見るなり、抗いがたいものを感じたベニ―は言った。

「私が考えます」

「よおし、それじゃ、次の仕事だ。読者が手紙で作家がどんな顔か知り

たいと言ってきている」

「物書きの顔だって返事したら?貧乏だけど、とっても魅力的、うふふ

ふ」と、ケイシー。

「それが、社主のストーンさんのアイデアで、おまえさんたちの写真を

来月号に載せるんだよ」

「そんなこと、ほんとうに?」と、アルバート。

「するのか?ああ、するんだよ。ケイ、その日は寝坊していいぞ」

「そうよね、ケイシーハンターが女だって知られちゃ困るものね」

「私も寝坊すべきですか?」と、ベニ―。

「悪く思うなよ、読者はベニーラッセルは白人だと思っている。そう思

わせておいてやろうや」

「ああ、そうだな、世間は女流作家も受け入れないのに、黒人がタイプ

ライタを叩いているなんてもし知ったら、パニックだな。山へ逃げるん

だ。文明が崩壊するぞってね」と、ハーバート。

「ダブルビーディボースやゾラニールファースト、ラムストンヒューズ

に、リチャードライト、『アメリカの息子』は読みましたか?」と、ベ

ニ―。

「あれは、自由主義者と知識人の文学だ、うちの平均的読者が求めてい

るのは、純粋に楽しめる娯楽作品なんだよ」

「なんて世の中なんだ、いっそ、殺してくれ」と、ハーバート。

「ああ、ここに銃があればな」と、ジュリアス。

「私も世間が変わればと、思うがな」

「思うだけでは変わりませんよ」と、ベニ―。

「ベニー、たかが写真じゃないか!」と、ハプスト。

「このことは忘れません」

ハーバートは、ついにハプストに向かって叫んだ。「あんたは、クズ

だ!」

「立ち話は、もう終わりだ、仕事にかかれ!」

タイプライターを叩く音が響き始め、編集部の一日が始まった。

◇

ベニーラッセルが一日の仕事を終える頃には陽はとっくに暮れていた。

編集部のあるビルのドアの鍵を掛ける間、脇に置いた荷物からロイに

もらった絵が風に舞った。

「おいおいおいおい、そう急ぐな」絵を足で踏んづけたのは、紳士帽に

背広姿のカーデシア人のガルデュカット、ここではバートライアンだっ

た。

「私の絵です」と、ベニー。

「そうなのか?」バートは刑事である記章をベニーの顔の前に突き出し

た。

「いいスーツだな、盗んだのか?」と、やはり紳士帽に背広姿の相棒の

刑事、ボルタ人のウエイユン、ここでは、ケビンマルカヒーが言った。

「買ったんです、返してもらえますか?」と、ベニー。

「待てよ、おれなら、そんな口のききかたは、しないな」と、バート。

「ここで何してるんだ?」と、ケビン。

「仕事です」

「へえ、どこで?」と、ケビン。

「ここです」

「仕事はそうじか?」と、バート。

「それにしちゃ、りっぱな、かっこうだ」と、ケビン。

「この絵がおまえのだという証拠は?」と、バート。

「それは、宇宙ステーションなんです」

「宇宙ステーション?」二人の刑事は驚きの声をあげた。

「待て待て待て、待て。おい、足をどけろ!」ケビンは相棒に言った。

「わかったよ」バートはしかたなく踏みつけていた絵から靴をどけた。

「別に何の価値もないんです、私以外には」

「逮捕して、前科を調べたほうがいいな」と、バート。

「にゃああ、15分で署ヘ戻らないとな、いいから、持っていけ!さっ

さと消えろ」と、ケビン。

「おいおい、今回は済んだが、今度あやしいことがあったら、もうラッ

キーは無いぜ」バートは、少し残念そうだった。

「聞こえたろう、行け!」

「ケビン、ひでえな、この町は、みるみるひどくなっていきやがる」

「恐ろしいね」

「行こう」

◇

アパートへ急ぐベニーラッセルは、ステーションを訪問していた父親

そっくりの牧師が道行く人々に説教している声を聞いた。

「主は言われたもうた、この言葉は、信ずべき真実である、そして主は、

精霊と預言者たちの神は、天使たちを送られ、これから起こることを示

された。主を称えよ、皆の目を開け!皆に見せよ!」

「私におっしゃってるんですか?」と、ベニー。

「私の言葉は、書に記された。私の言葉は、本となった。書き記すのだ、

ブラザーベニー、これから起きる栄光を人々に示せ!」

「ベ、ベ、ベ、ベニー、どうして私の名を?」

「行くのだ、そして真実を書き記せ!人々を解き放つ真実の言葉を!主

の御言葉を称えよ!預言者の御言葉を称えよ!」

◇

アパートに戻ったベニーラッセルは、冷蔵庫のミルク瓶を出して額に

あてて、ため息をついた。

「ふぅ」

タイプライターに向かうと、ロイが描いた絵を手にとった。

すぐに着想が浮かんだ。タイプライターを叩いた。

Captain Benjamin Sisko sat

looking out the window.

「ベンジャミンシスコ大佐は椅子に座り窓の外を眺めていた」

ブラインドを少し上げて、窓の外を見ると、外を眺めているシスコ大

佐が見えた。シスコ大佐は、連邦の制服を着ていた。ゆっくり目をこす

ってから眼鏡を掛け直し、もう一度窓の外を見ると、そこにシスコ大佐

の姿はなかった。

ベニーラッセルは、再び机に向かってタイプライターを叩いた。

2

ベニーラッセルは、朝、少年たちと合唱しながら歩いてきてコーヒー

スタンドに入った。

「ハイ、ベニー」あいさつしたのはキャシディで、ウェイトレスの格好

をしていた。

「キャシー」と、ベニー。

「座って!いつもの?」

「今日はスクランブルエッグにしよう」

「あら、今日は冒険したい気分なの?」

「人生最高の小説が書けたんだ」ベニーは嬉々としていた。

「ほうとう?すごいじゃない、ね、私もいい知らせがあるの」キャシー

はさえぎって言った。

「夕べ、ジャクソン夫人と話したんだけど、2・3年後に店から手を引

こうと思っているんですって。それなら、私たちに売ってくださいって

頼んでみたら、喜んでですって」

「その話は、もうしただろう?仕事ならある、私は作家だ」

「その仕事でいくら稼げたっていうの?」と、キャシー。

「本格的に始めて、まだ、2・3年だ」

「2・3年ですって?15年にもなるじゃない。海軍時代にも、たくさ

ん書いていたでしょう?」

「あんなのはアマチュアだ」と、ベニー。

「ああ、ベニー、私たちどんどん年とっているのよ、わからない?こん

なチャンスないわ、お金を稼いで結婚できるじゃない?未来のために書

くって、あなたはいつも言ってるけど、これが、私たちの未来なのよ」

店に入ってきたのは、ウォーフ少佐、ここではウィリーで、彼は有名

な野球選手、真っ赤な背広にグレーの紳士帽をかぶっていた。

「キャシー、試合結果聞いたか?4打数2安打だ、スライダーからホー

ムラン、ここから聞こえただろう?観衆の叫ぶ声」

「そりゃ、叫ぶさ、なんでジャイアンツが5位低迷なんだ?」と、ベニ

ー。

「キャシー、こいつにそろそろ、よそ行くように言ってやってくれない

か?」

「いいけど、彼が行っちゃうと、私のハートも持っていかれちゃうのよ」

と、キャシー。

「勝手にしてくれ、おれに言わせりゃ、かわいいハートが泣いているよ」

「そんなことないわ」と、キャシー。

「ストライクスリーアウトだ」と、ベニー。

「おれは、めげないね、打席はまた、まわってくる。ステーキアンドエ

ッグね」と、ウィリー。

「すぐもって行くわ。ね、ひとつ聞いていい?どうしてまだ、アップタ

ウンに住んでいるの?有名な野球選手なんだから、もっと、いいところ

に住めるのに」

「住めるけどな。白人は、おれがプレーするのにまだ慣れていないのに、

隣に引っ越したらどんな騒動になるか。それに、ここなら町行く人みん

なが、おれを賞賛の目で見る。だが、あいつらには、おれはカーブが打

てる黒人というだけだ。じゃ、失礼するよ、ファンが待っている」ウィ

リーは、女の子たちがすでに席についているテーブルに戻った。

「サインして!」いつの間にか入り込んだ子供たちがサインをねだった。

「どうも、ああ、いいよ、なんていう名だ」

「僕も!」

「ありがとう!」

「オーダー通してくる」と、キャシー。

「へへ、よう、ベニー、時計買わないか?」店に入ってきたのは、おし

ゃれな遊び人という風情のジェイクシスコ、ここではジミーだった。

「それ、どうした?」と、ベニー。

「拾ったんだ、いいだろ」

「ジミー、そんなことばかりしていると、取り返しのつかないことにな

るぞ」

「へへ、なにかあっても、自分のケツぐらいふけるよ」と、ジミー。

「いつか、かならず、痛い目に遭うぞ」

「へへ、なんで、いつも、おれに説教ばかりするんだよ」

「説教じゃない、力になりたいだけだ」

「力になりたいなら、時計買ってくれよ、金になるからさ」

「なんで働かない?」と、ベニー。

「何して?レストランの出前か皿洗い?へっへへへ、勘弁だね。人に使

われるのはご免だ、時間に追われるのも」

「ああ、ごたいそうな理屈だな」

「あんたよりましだろ。月に住んでいる白人の話なんて書いて、くだら

ないもいいところだね」と、ジミー。

「それは、やめた、主人公は、私たち黒人だ」と、ベニー。

「へっへへ、じゃ、おれたちが月へ行くっていうのかい?」

「ああ、来月号を見てくれよ」

「へっへへ、おれたちが月にねえ、へ、それもいいかもな、でも、まず

は、現金を稼がないとな」

◇

編集部では、ベニーが昨夜書き上げたタイプ原稿をみんなでまわし読

みしていた。

「あっははは、お腹に虫が入っちゃうんだ、うふ、やあだ、気持ち悪い。

おもしろいけど、気持ち悪いわよね」赤いドレス姿のジャッシアダック

ス中尉、ここではダーリーンは、チューインガムをくちゃくちゃいわせ

ながら大声を出した。

「ええ、ところで、君は、そのお、なんというか質問させてもらうと、

君は、その、いったい」と、アルバート。

「パブストさんの新しい秘書の、ダーリーンカウスキー。これ書いたの

誰?」

「私だ」と、ベニー。

「あなた?」と、ダーリーン。

「意外かな?」

「だって、これ、『人形使い』以来の傑作!SF、よく読むの」

「いい子だね、君は」と、ハーバート。

「あんたみたいな人が増えてくれなきゃ」と、ケイシー。

「ベニーの小説は、ほんとに、そのお、えと、そのお、どう言えばいい

かな、えと、非常に、そのお」と、アルバート。

「感動的!」と、ダーリーン。

「ええ、そう」

「うふ」

「実に画期的なすばらしい作品だ、ディープスペースナインというタイ

トルも興味をかき立てられる」と、ハーバート。

「おみごとだ」と、ジュリアス。

「彼は、舌足らずだね、君の才能の半分でもあればと、そう、言いたか

ったんだよ」と、ハーバート。

「ねぇ、ベニー、私、この少佐が気に入ったわ、タフな女よね、SFに

はもっと強い女が必要なのよ、いつも、そう言っていたわよね?」ケイ

シーはジュリアスに訊いた。

「耳にタコだよ」と、ジュリアス。

「このカーデシア人、絵心をそそるね、特に、首のデコボコが。文章を

元にスケッチをおこすよ。表紙に使える」と、ロイ。

「時間の無駄だ。君も仕事に戻れ!」編集長のパブストが室に入ってき

た。

「はい、パブストさん」と、ダーリーン。

「ロイもだ」

「パブスト、ディープスペースナインに文句を言う気か?」と、ハーバ

ート。

「いやあ、気に入ったよ、実に、いい。だが、雑誌には載せられない」

「どうして?」と、ベニー。

「わかってるだろう?ベニー、主人公は黒人の大佐なんだぞ。しかも宇

宙ステーションの司令官ときた」

「どこが悪いんです?」と、ベニー。

「大衆が受け入れないんだよ、信憑性がない」

「火星人には、信憑性があるのか?」と、ハーバート。

「おまえは、口を出すな、いいか、ベニー、私は雑誌の編集長で、救世

軍じゃない、世界を変えるのは、私の仕事じゃない、雑誌を出すのが仕

事なんだ。つまり、社主や流通業者や卸売り業者の期待に答えなけりゃ

いかん。彼らは誰も、おまえの話を雑誌にしたいとは、思わん。わかる

だろう?人種暴動が起きかねん」

「いやあ、全くおみごとだね、パブスト、臆病さを合理化するための言

い訳も、これまでいろいろ聞いてきたが、今のが一番だ。稚拙もいいと

こだ」と、ハーバート。

「あらあ、彼を怒らせたわよ」と、ケイシー。

「は、ハーバートはスターリンが死んでから、怒りっぱなしさ」と、パ

ブスト。

「それ、どういう意味だ?」と、ハーバート。

「どういう意味かわかっているだろう」

「赤だというのか!」

「やめろ、落ち着け!」と、ベニー。

「暴力沙汰はやめたまえ!僕らは作家で、バイキングじゃない」と、ジ

ュリアス。

「黙ってはいないぞ!こんな小心者のファシストに、戦犯呼ばわりされ

たままじゃな」と、ハーバート。

「パブスト、その、わたしの作品について、その、その、どう思うかな

?」と、アルバート。

「最高だ、彼こそ、王道だ、黒人でも白人でもなく、ロボットの話だけ

書いている」

「そりゃ、彼が、ロボットだからだ。悪く取るなよ!」と、ハーバート。

「ふふん、ロボットが好きなんだ、ロボットは、よく、働くし」と、ア

ルバート。

「ほら、この絵がテーマの短編を書け、そしたら、来月号に載せてやる、

よく書けていれば、表紙にだってしてやる」パブストは、ベニーに言っ

た。

「この作品は、どうなるんです?」と、ベニー。

「私の見る限りじゃ、燃やしちまうか、人類が皆同じ色になるまで、何

年でも引き出しに入れておくしかないな」

「今、読んでもらいたいんです」と、ベニー。

「よおし、本に載せたいか?大佐を白人にしろ!」

「それじゃ、まるで、違う!」

「どっちか選べ!」

◇

「載せないだなんて、ひどいわよね、ほんとに」キャシーは、コーヒー

ショップのカウンタでベニーに言った。

「だから、時間の無駄だって言ったろ?黒人の大佐なんて、おれたちが

宇宙へ行けるとしたら、連中が靴磨きを欲しがる時だけだろうな、だよ

な、キャシー」と、ジミー。

「さあね、正直言って、100年後がどうなっているかなんて、どうで

もいいわ、今日が大事なの」

「あんたに教えておいてやるよ、今日だろうが、100年後だろうが、

何も変わりゃしないんだよ。奴らにとっちゃ、おれたちは全く別の人間

なんだ」と、ジミー。

「世界は変わる、変わらなきゃ」と、ベニー。

「そう思ってりゃいいさ」と、ジミー。

「こうなったのも、思し召しかもね?」と、キャシー。

「つまり、神様が小説なんて書くのをやめて、レストランを始めるのを

お示しだと?」と、ベニー。

「そうかもしれないじゃない。ね、ふたりでやれば、絶対にうまくゆく

わ、幸せになれるのよ。それに、書くのを完全にあきらめなくてもいい

のよ。アムステルダム新聞だとか、他の黒人向け新聞ででも、記事を書

けばいいじゃない」

「私は記者じゃない、作家だ。小説家なんだよ。それに、アムステルダ

ム新聞は、今から400年も未来の宇宙ステーションの話なんて、載せ

ちゃくれないからな」

「試合結果、聞いたか?」ベニーの肩をつかんだのは、クリンゴン人の

ウォーフ少佐だった。

「どえ!」ベニーは、クリンゴン人に肩をつかまれて仰天してカウンタ

のスツールからころげ落ちそうになった。

「驚かせる気はなかったんだ、顔色が悪いな、具合悪いのか?」ウィリ

ーは、白の背広の野球選手に戻っていた。

「いや、大丈夫」と、ベニー。

「裏で横になっている?」と、キャシー。

「外の空気を吸えば平気だ」と、ベニー。

「今夜のデートはどうするの?」

「迎えにゆくよ、10時頃」

「10時まで何してる?」ウィリーはキャシーに訊いた。

「あなたと一緒でないことだけは、確かね」

◇

「いやあ、ブラザーベニー」暗い通りでベニーに声を掛けたのは、父親

そっくりの牧師だった。

「また、あんたか!私にいったい何の用があるんだ?」

「預言者の道を辿るのだ!預言者とともに歩めベニー!道を示してくれ

る!」

「道って、なんの?何を言っているのか、まるでわからない」

「書き記すのだ、ブラザーベニー!いつかその言葉が我々を、暗闇から、

正しき道へ、導くであろう!書き記すのだ、ブラザーベニー!書くのだ

!」

◇

「はい、ベニー」キャシーは、自室でタイプライターに向かったまま寝

込んでいたベニーに声を掛けた。

「ああ、キャシー」

「デート忘れていたでしょう?」

「デートか、ごめん、仕事してた」

「ベンシスコ、あの黒人の大佐?」キャシーは、ベニーのタイプしたば

かりの原稿に目を留めた。

「ああ」

「どうしてまた、彼の話を書いているの?前のも売れなかったんでしょ?

また書いたって同じなんじゃないの?」

「たぶん、そうだが、売れなくたっていいんだ、書かなきゃならない」

「今はそれよりなにか食べなきゃね」

「腹減ってないよ、はあ、それより、今何時だ?」

「真夜中過ぎよ、私、もう、帰って寝なきゃ」

「はあ」

「けど、その前にダンスフロアで一曲踊ってくれる?」

「いいね」

ふたりは、レコード音楽に合わせてゆっくり踊った。

「ううん、いい気分じゃない?」

「一生、こうしてたいね」

ふたりが踊っている場所は、シスコ大佐の室だった。

「ううん、私も、こんな時、ドミニオンの名前、二度と聞きたくないわ」

「ドミニオン?」ベニーは、ドミニオンと聞いてとっさに叫んだ。

「何のこと?」と、キャシーはベニーに訊いた。

「ドミニオンとかなんとか、言わなかった?」

「はあ、はあ」

シスコ大佐は、混乱して目が回った。

「どうしたの?ベン、ああ、どうかした?」と、キャシディ。

「別に。頭がおかしくなりそうだよ、ああ、ああ、はあ」

「どうしたの?何か言って!」と、キャシー。

「自分の話の幻覚が見える、自分がシスコ大佐になったみたいに」

「大丈夫よ、ちょっと休めばすぐ良くなるわ、大丈夫だから、大丈夫。

私がついているから、私が。落ち着いて、しー」

3

「ベニー、おまえは正気か?」

パブスト編集長は、大声を挙げた。

「私も、自分に、そう聞きたいですよ」と、ベニー。

「短編を書くチャンスをやって、表紙に載せるとまで言ったのに、3週

間で6本も続編を書いてきた。はっきり、本には載せられないといった

作品の続編を6本もだ。おまえも自分のことを疑問に思ったようだが、

おまえは、完全に正気じゃない」

「自費出版したほうがいいと思うよ、小さな出版社を通して、部数も5

0から100部の限定版で」と、ジュリアス。

「名案だと思うね」と、パブスト。

「それなら、歩道にチョークで書いたほうが、大勢に読んでもらえるん

じゃない?」と、ケイシー。

「これなら、どうかな?彼の話を全部そのお、夢にするんだ」と、アル

バート。

「夢って?」と、ベニー。

「ディープスペースナインのラストシーンを、主人公の見た、夢にする」

「それで、どう変わるんだ?」と、ベニー。

「行けるかもな」と、パブスト。

「かもって?」と、ケイシー。

「主人公の立場次第だ」と、パブスト。

「夢を見るなら、そうね、あんまり、希望がない人よね、いい未来を夢

見る靴磨きの少年なんかはどう?」と、ケイシー。

「はあ、でも、黒人だ」と、パブスト。

「そりゃそうでしょ、黒人の司令官を夢に見るんだもの」と、ダーリー

ン。

「待った!夢なんかにしちゃ、話が台無しだ」と、ハーバート。

「おまえは黙っていろ!」と、パブスト。

「もっと、胸を打つと思うね」と、ジュリアス。

「続編はどうするんだ?全部、夢にはできないぞ」と、ハーバート。

「まず、最初のを出版しましょうよ。あとは、それから考えればいい」

と、ケイシー。

「どう思うベニー?」と、ジュリアス。

「歩道に、チョークで、書くよりはいい」

◇

ベニーラッセルは、昼下がり、通りで縄跳びの少女たちの遊びに飛び

入り参加して上機嫌だった。

「な、な、な、入れてくれる?」

そこへ、ジミーが通りかかった。周りを警戒して小走りだった。

「ジミー、やったぞ、私たちは宇宙に飛び立つんだ!」と、ベニー。

「そんなの、どうでもいいよ」

「おい、昼飯、おごるよ、詳しく教えてやる」

「あとでな、仕事で忙しいんだ」

「どんな仕事だ?」

「でかい、それしか言えない」とジミー。

「おい、ちょっと待てよ、危なくないのか?」

「心配すんな、大丈夫だ、全部うまくいってんだ」

「え?」

「それじゃ、またな」ジミーは小走りに去った。

ベニーがコーヒーショップに入ると、ウィリーがキャシーに話してい

た。

「7回の裏だ、また、打席に立った、2ストライクからカキーン、外野

席一直線だ、120メートルは行っただろうな」

「知ってるわ、ウィリー、私も新聞くらい読むもの」

「でも、全然違うだろ?本人から聞くのとじゃさ」

「キャシー、うわああ、へへ、へ」ベニーは上機嫌だった。

「試合結果、聞いたか?4打席2安打だ」と、ウィリー。

「ああ、すごいな、だけど、私も、満塁ホームランだ」と、ベニー。

「え?」と、キャシー。

「シスコ大佐の話が雑誌に載る、しかも、1単語3セントだ、3セント

だぞ!」

「す、すごいじゃない」

「だから、今夜はお祝いだ、踊り明かすぞ」

「私、赤いワンピース着る!」

「そうだな、それがいい、3セントだ、はは、3セントだ」

「はは、はっはっはっは」キャシーはベニーの上機嫌が嬉しくて大声で

笑った。

◇

夜遅く、ベニーとキャシーはダンスホールから出てきた。キャシーは

赤いドレスを着てハイヒールをはいていた。

「さ、さ、行こう!」と、ベニー。

「ああ、足が痛いわ、早く結婚してくれないと、私、おばさんになっち

ゃう」と、キャシー。

「ますます、きれいになっているよ、毎日ね、幸せさ、君と、こうして、

ただ、いられれば〜〜」

ベニーは歌いだしたが、暗闇から昨夜会った牧師から声を掛けられた。

「ブラザーベニー」

「会いたいと思っていたところだ、やりましたよ、作品が出版されるん

です」と、ベニー。

「主の光は主の道にある。ブラザーベニー、これは、あなたの旅の終わ

りではなく、始まりだ。預言者たちの道は、時として、暗闇や苦悩に続

いている」

「ベニー、この人、なに言ってるの?あなた、誰?」と、キャシー。

「私の言葉は、預言者たちの言葉、予言のなかでは、希望と絶望が手を

取り合っている」

「このひとが言っていること、わかる?」と、キャシー。

「バー―ン、バン、バン」すぐ近くで銃声が響いた。

「今の、銃声?」と、キャシー。

ベニーは悪い予感がしてひとりで銃声のした方向へ走りだした。

「おおい、止まれ、なんのつもりだ?」ふたりの刑事がベニーを取り押

さえた。

射殺された男の周りに人々が集まっていた。

「何があった?」と、ベニー。

「関係ないだろ」と、背の高い刑事。

「知り合いなんだ」ベニーは倒れている男がジミーと知って叫んだ。

「そうか、こいつは、車のドアをこじ開けようとしてたんだよ」

「じゃ、車上ねらいだけで殺したのか?」

「武器を持っていた」

「バールが?」

「ほらあ、下がっていろ」

「へえ、くにゃあ」ふたりの刑事は、制止命令をきかないベニーを容赦

なく殴り倒した。

「やめてえ、やめてえ、離してよ、お願い、やめてえ、離してよ、もう、

死んじゃうわ」後から駆けつけたキャシーは叫んだ。

ふたりの刑事は倒れたベニーを容赦なく革靴で蹴り続けた。

街灯の光の下では、ベニーに暴行を加え続けるふたりの刑事の姿は、

カーデシア人のガルデュカットとボルタ人のウエイユンの姿に変貌して

見えた。

4

「あなた、この室に何週間もこもりっぱなしだったんだから、編集部へ

行くのはいいことよ」ベニーの室でキャシーは言った。

「ああ、その通りだな。それに、今月号の一冊目が届くときに、その場

にいたいからね」と、ベニー。

「当然よ、精魂込めて書いたんだから、印刷されたのを最初に見なきゃ。

だけど、喜んで、飛び跳ねたりしないでよ、せっかく直りかけているん

だから」

「満足げに、ほほえむだけで、がまんしておくよ」

「もう、あのおかしな幻覚は、見ていないんでしょ、どう?」

「大丈夫だ」

◇

「それは、宇宙から来たって、どう?」編集部でケイシーは言った。

「最高のタイトルだと思うよ、僕もあやかりたいね」と、ジュリアス。

ベニーは黒いサングラスをかけ、杖をついて編集部に入ってきた。

「いやあ、ベニー、ひさしぶりだね」と、ハーバート。

「届いているか?」と、ベニー。

「まだだ。パブストがまだ、印刷所にいる」と、ジュリアス。

「私たちも、今か今かと待っているとこ」と、ケイシー。

「きみは、きみは、そのお、ひどい目に」と、アルバート。

「刑事にやられたんですって」と、ケイシー。

「もう、平気だ」

「歩けるようになって、出てこられて、良かった」と、アルバート。

「彼にも、教えたら?」と、ダーリーン。

「ほら」と、ハーバート。

「ああ、たいしたことじゃない」

「たいしたことよ、ノーム出版に小説が売れたんだから、すごいわ」と、

ケイシー。

「小説?アルバート、おめでとう」と、ベニー。

「ありがとう」

「ロボットか?」

「他にない」

「ええー、へへへへへへ」全員で笑い声を上げた。

その時、印刷所からパブストが戻ってきた。

「やっと、来たか」と、ジュリアス。

「パブスト、今月号は?」と、ハーバート。

「今月号はない」パブストはぴしゃりと言った。

「発売中止だ。ストーンさんが全部、廃棄処分にした」

「そんなバカな」と、ベニー。

「社主だからな、何だってできるんだよ、彼いわく、今月号は、いつも

の高い水準を満たしていない、ということだ」

「でも、いったい、どういう意味なんです」と、ベニー。

「気に入らないってことさ」パブストは言った。

「はっ、つまり、私たちのすばらしい作品を待つ大衆には、今月、がま

んしてもらうしかないってことだよ」

「でも、何が、気に入らなかったんです?アートワークですか?レイア

ウトですか?高い水準って、具体的に、何のことなんです?」と、ベニ

ー。

「落ち着いてよ、ベニー」と、ケイシー。

「そうか、ああ、私の作品だ、結局、そのせいなんでしょ?私の作品を

世に出したくなかった。理由は、明らかだ。あの主人公が、黒人だから

でしょ?」

「おい!この雑誌は、ストーンさんのものだ、彼が今月は出さないと言

えば、出さないんだよ」

「良心が痛まないんですか?」と、ベニー。

「他人の良心を、とやかく言うな!そんなもの関係ないんだ。これは、

ビジネスなんだからな。はあ、済まないが、ベニー、まだ悪い知らせが

ある。これも、ストーンさんの決定だ、もう、ここで働いてもらう必要

はない」

「なに!」と、ハーバート。

「ああ、はあ」と、ダーリーン。

「解雇ですか?」と、ベニー。

「私に決定権はない、社主の判断なんだ」

「そうか、解雇にはできないぞ、辞めてやる、地獄へ堕ちろ!あんたも、

社主もだ!」

「ベニー、落ち着いて」と、ケイシー。

「いやだ、もう、黙らないぞ、黙っていても何も解決しない」

「ベニー、そのくらいにしておかないと警察に通報するぞ!」と、パブ

スト。

「すればいい!通報しろ!誰でも呼べばいい!それでも私は黙らないか

らな!もうやだ!誰にも屈しないぞ!あ、あ、あ、わたしだって、わた

しだって、同じ人間なんだよ!否定したきゃ、勝手にすればいい!でも、

ベンジャミンシスコは、否定できない。彼は存在する。未来に、あの宇

宙ステーションの仲間だちは、存在するんだ!ここにな!」

ベニーは、自分の頭を、指さした。

「私が彼らに、命を与えたんだ。みんな知っているはずだ、読んだろ?

存在するんだ、私が言ってることがわかるか?雑誌は処分できても、一

度生まれた思いは、ここにある。それまで消すことは、誰にもできない。

人の思いは、絶対に、消せないんだよ。ふ、ふ、私が、思いつき、生み

出し、存在する、それが、わからないのか!あれは、現実だ、私が生み

出したんだ、あれは、現実だ、現実なんだよ、おお、おお、うう、うう、

ううー」

ベニーは倒れ込んで顔を覆って泣き出した。

「ゆっくり、1、2、3」と、救急隊員。救急車が呼ばれて、担架で運

ばれるベニーを、編集部の面々がビルの入り口で見送った。ダーリーン

は、心配そうな顔で、くちゃくちゃとチューインガムを噛んでいた。

救急車の中で、父親に似た牧師がベニーを覗き込んで言った。

「ゆっくり休め、ブラザーベニー、預言者の道を歩み始めたのだ。これ

以上の栄光はないぞ」

「教えてください、私は誰なんだ?」と、ベニー。

「知らないのか?」

「教えてくれ」

「おまえは、夢見るものであり、夢そのものだ」

◇

「ベン、ベン」と、キャシディの声。

シスコ大佐は、ステーションの診療室で気が付いた。

「どのぐらい寝てた?」と、シスコ大佐。

「ほんの、2・3分です」と、ドクターベシア。

「一生に思えたね」と、ジョセフ。

「変ですね、どういうわけか、神経パターンが正常に戻ってます」

「それって、いいんだよね?」と、ジェイク。

「ああ、もちろんだよ、ただ、どうしてなのかが、わからないんだ」

シスコ大佐は、ドクターベシアの報告に、ため息をついた。

「ふぅ」

エピローグ

シスコ大佐は、オフィスで、地球に戻ることになった父親と話してい

た。

「気分はどうなんだ?」と、ジョセフ。

「もう、大丈夫」と、シスコ大佐。

「荷造りしたよ。輸送船は、明日の朝、8時に出る」

「もっと、いられるといいのに」

「ふっふ、そろそろレストランに戻らんとな、客が待っている。こんな

に長く店を閉めたことはない。だが、おまえは、これから、どうするん

だ?」

「できることを、やるだけだ。ここに残り、やりかけた仕事を終わらせ

るよ、もしできなくても」

「私は、勇敢に戦い、道程を終えた、私は、信仰を貫いた」

「聖書の引用なんて、珍しいね」と、シスコ大佐。

「まだ、何が飛び出すかわからんだろ?おまえもそうだ。おまえが見た

奇妙な夢が、心の整理に役立ったようだな」

「ああ、そうらしい。でも、ふと、思ったんだけどね、夢じゃなかった

のかもしれない。つまり、今の私たちの人生が、このすべてが、父さん

も、すべてのものが、私たちのこの世界こそが、全部、夢なのかもしれ

ない」

「だとしたら、おそろしいな」

「そうだ、ほんとうに、だけど、もしかしたら、夢なのは、ベニーじゃ

なく、こっちで、私たちは、みんな、ただ彼の空想の産物なのかもしれ

ない。世界のすべてが、今この瞬間、どこか、遠く、美しく輝く星々の、

遥か彼方で、ベニーラッセルが夢見てる幻かもしれない」

(第六_四_一話 終わり)